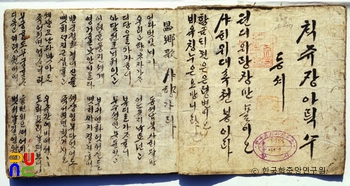

사향가 ()

4·4조 형식의 모두 833행으로 이루어진 한글가사이다. 이 장가(長歌)는 영원한 본향(本鄕)인 천당을 직관하도록 하는 경세가(警世歌)의 일종으로 볼 수 있다.

작품의 배경은 조선왕조 사회에 천주교가 전래할 때의 분위기와 교리의 승합과정을 보여주면서, 천주교 교리를 비난하고 공격하는 사람들에게 합리적인 이해와 설득을 추구하는 교훈적이고 호교론적(護敎論的)인 내용, 현세의 행복과 고통의 문제를 인생의 한계상황에 노출시키면서 종말론을 생각하게 하는 내용으로 구성되어 있다.

종말사상은 천주교가 조선왕조의 박해와 죽음을 초극하게 한 기본정신으로, 신자들로 하여금 현재의 박해를 감내하여 끝까지 신앙을 지키게 하는 원동력이 되었다. 한편, 이 가사는 조선왕조의 전통사상과 민족주체성에 도전하면서, 조선왕조가 사용하는 문자와 생활예속, 윤리와 종교의 어느 한 가지도 외국 소산이 아닌 것이 없음을 지적하고, 모화사상(慕華思想)의 세계관을 탈피하는 개방성을 주장한다.

외국문화와 사상이라도 그 속에 담겨진 자기의 것을 창출해서 나의 것으로 소화하여 자기화하면 남의 사상과 문화가 아니라고 주장하고 있다. 그러면서 우리 문화·사상의 고유성과 정통성은 우물 안 개구리격의 고착성과 폐쇄성을 벗어나 진취적이고 발전적인 태도를 가져야 함을 촉구하고 있다.

“너희 분노 버리고 나의 말을 들어보라/우물 밑에 개구리가 하늘 큰 줄 어찌 알며/밭도랑에 노는 고기 바다 큰 줄 어찌 알랴……/어찌하여 이런 도를 참된 줄을 모르는고/그리고도 훼방하며 외국도라 배척하네/외국도라 배척하면 외국 문자 어찌 쓰나……/원근지방 의론 말고 옳으며는 좇느니라…….”

이렇듯 외국문화에 대한 개방과 선택을 통하여 진보적이고 진취적인 요소를 자기의 것으로 삼아야 한다는 것이 「사향가」의 사상이다.