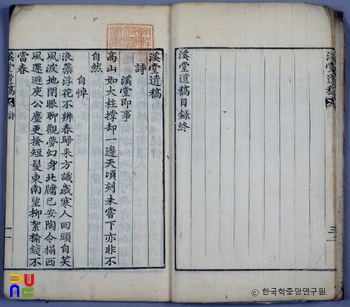

석당집 ()

1910년 정구석의 증손 정규종(鄭圭綜)과 5대손 정환(鄭鐶) 등이 편집 · 간행하였다. 권두에 정규종의 서문, 권말에 정환의 발문이 있다.

4권 2책. 석인본. 전북대학교 도서관에 있다.

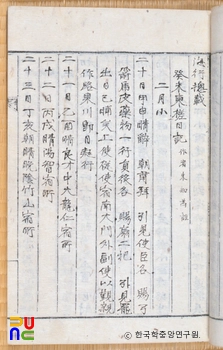

권1에 시 374수, 권2에 소(疏) 4편, 서(書) 92편, 권3에 천장(薦狀) 13편, 서(序) 9편, 기(記) 6편, 발(跋) 11편, 잠(箴) 1편, 찬(贊) 1편, 명(銘) 2편, 권4에 잡저 7편, 전(傳) 2편, 제문 19편, 행장 2편, 사실(事實) 3편, 묘갈명 14편, 행장 1편 등이 수록되어 있다.

시는 안빈낙도하는 심정을 읊은 것이 많다. 「팔도유생제소(八道儒生製疏)」는 을묘소(乙卯疏) · 재소(再疏) · 제삼소(第三疏)로 구성되어 있다. 당시 윤증(尹拯) 등 소론파에 의해 스승을 배반하는 풍토가 조성되어 있던 중 조석우(曺錫雨)가 할아버지 하망(夏望)의 문고(文稿)를 간행하자 송시열의 비난이 극심한 상황이었다. 이에 심성론(心性論)을 바탕으로 사설정론(邪說正論)의 유발과 소인배 · 군자간의 차등 및 임금과 신하간의 의리 등의 본연성을 자세히 설명하고 논변한 글이 바로 「팔도유생제소(八道儒生製疏)」다.

천장(薦狀)은 유생을 대신하여 올린 글들로 효제(孝悌)의 풍토를 조성하여 국가의 기강을 마련하고, 관리들은 몸소 행동하면서 아랫사람을 권장시키며, 어진 사람을 포상하고 능력 있는 자를 장려해야 한다는 내용이다.

발의 「축식의발(祝式議跋)」에서는 철종이 즉위해 헌종의 혼전축식(魂殿祝式)을 할 때 홍직필(洪直弼)이 의안을 올려 황질(皇姪) · 황숙(皇叔)이라는 호칭을 쓰자 역대로 사용한 호칭의 예와 예론(禮論)을 들어 전례(典禮)에 명백히 어긋난다고 지적하고, 엄정한 반론을 제기하였다. 이 밖에도 잡저에 수록된 「경독설(儆獨說)」 · 「천도설(天道說)」 · 「학칙설(學則說)」 등은 귀감이 될 만한 내용들이다.