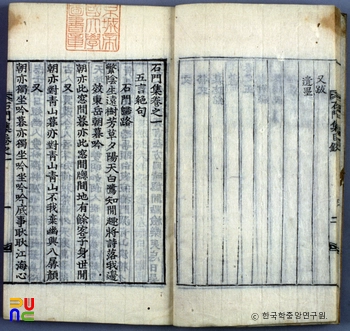

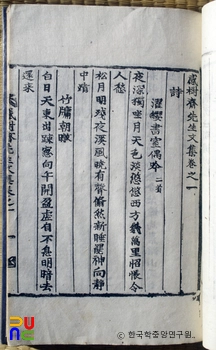

석문집 ()

5권 2책. 목활자본. 7대손 원규(元圭)가 편집한 것을 1874년(고종 11) 8대손 준선(駿善)이 간행하였다. 권두에 이경재(李景在)의 서문과 권말에 김병학(金炳學)·기정진(奇正鎭)·고시홍(高時鴻) 및 준선의 발문이 있다. 규장각 도서·국립중앙도서관·성균관대학교 도서관 등에 있다.

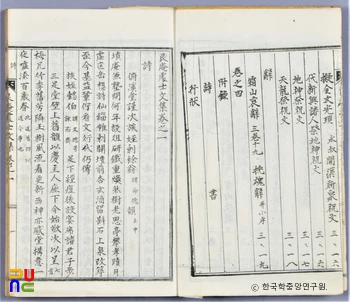

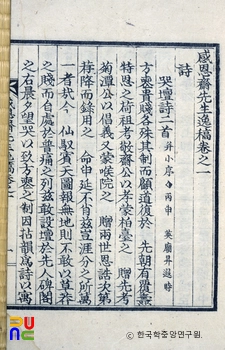

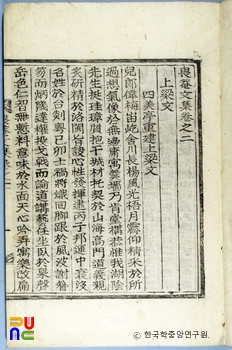

권1∼3에 시 514수, 부(賦) 4편, 송(頌)·전(箋) 각 1편, 서(序) 2편, 동고록(同苦錄) 1편, 권4에 소(疏) 4편, 잡저 8편, 제문 5편, 묘지명 1편, 서(書) 8편, 권5는 부록으로 묘갈명·행장·기산사봉안축문(箕山祠奉安祝文)·양정축문(兩丁祝文) 각 1편, 제문 2편, 실기(實記) 1편, 유묵(遺墨) 등이 수록되어 있다.

시의 「구투(狗鬪)」는 개들의 싸움을 보고 약육강식하는 인간사회의 비정을 비유한 것이고, 「감회시(感懷詩)」는 그가 초산(楚山)에서 유배생활을 할 때 효종의 죽음을 당하여 멀리서 애통하는 심정을 읊은 것이다.

소(疏) 가운데 「시폐소(時弊疏)」에서는 조세제도의 불공평과 공물(貢物)을 과다하게 부과하여 백성들이 시달리고 있음을 지적하고 그 개선을 청하였다. 「하서선생청액소(河西先生請額疏)」는 김인후(金麟厚)의 사우(祠宇)에 사액을 주청한 상소이며, 「덕산서원청액소(德山書院請額疏)」는 유생(儒生)들을 대신하여 박상(朴祥)과 박순(朴淳)의 서원에 사액을 주청한 상소이다.

잡저의 「답객문(答客問)」은 출처(出處)에 대한 의리를 논한 것이고, 「대소설(大小說)」과 「만설(謾說)」 등은 정심(正心)·수신(修身)의 요체에 대하여 논한 것이다.