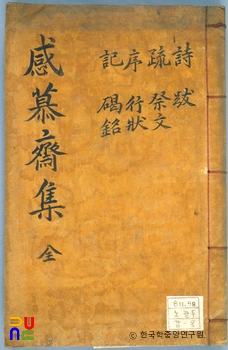

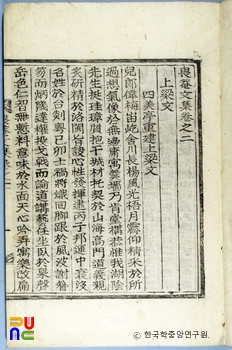

운람문집 ()

10권 5책. 석인본. 1930년 아들 순극(淳極)이 편집, 간행하였다. 국립중앙도서관, 고려대학교 도서관, 서울대학교 도서관, 성균관대학교 도서관 등에 있다.

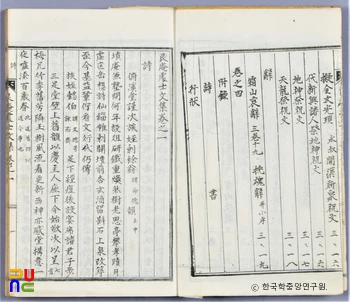

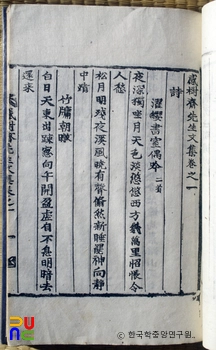

권1·2에 시 505수, 권3·4에 서(書) 149편, 잡저 23편, 권5∼7에 서(序) 81편, 기(記) 110편, 권8에 발(跋) 28편, 명(銘) 13편, 잠(箴) 1편, 사(辭) 4편, 혼서 2편, 상량문 7편, 축문 14편, 권9·10에 제문 18편, 애사 1편, 신도비 2편, 비문 7편, 묘갈명 20편, 묘지명 2편, 묘표 11편, 행장 5편, 전(傳) 1편 등이 수록되어 있다.

시의 「학요음(學要吟)」은 학문의 요점을 표현한 것으로, 인륜(人倫)을 배우고 성리(性理)의 근원을 밝혀야 한다고 하였다. 잡저의 「경의(經義)」는 사서(四書)에서 의문나는 곳을 문답형식으로 기록한 것으로 경학을 연구하는 데 좋은 자료가 된다.

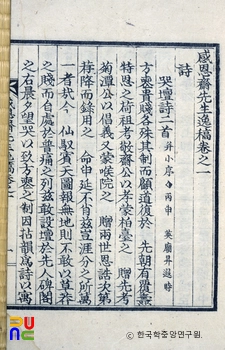

「책설증안성지(策說贈安誠之)」는 책문(策文)의 형식에 대하여 논한 것으로, 경세(經世)의 학문인 책문은 당대의 일을 정직하고 절실하게 기록하여 정치에 도움이 되어야 하는데, 당시의 책문들이 13조의 규칙에 얽매여 문장수식과 영물(詠物)하는 데만 치중하고 당시의 폐단을 몇 가지 열거하였을 뿐 국가에 도움이 되지 않는다고 비평하였다.

「영대상량문(靈臺上樑文)」은 마음을 밝히는 근본에 대하여 말한 것으로, 당시의 혼란한 사회상을 지적하였다.