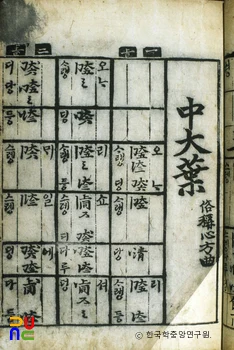

중대엽 ()

조선 중기를 대표하던 성악곡.

사설은 현재 전창되고 있는 가곡과 마찬가지로 시조시(時調詩)를 쓰고 있다. 많은 고악보에 <중대엽>이 전해지고 있지만, 연주전통은 이미 150년 전에 끊어졌다.

<중대엽>의 구성은 가곡처럼 5개의 장(章)과 여음(餘音)으로 짜여져 있는데, 흔히 <심방곡 心方曲>이라고 불리던 평조중대엽의 사설과 장별(章別) 구성을 소개하면 다음과 같다.

(1장) 오ᄂᆞ리 오ᄂᆞ리쇼셔

(2장) ᄆᆡ일에 오ᄂᆞ리쇼셔

(3장) 졈그디도 새디도 ᄆᆞ라시고

(4장) 새라난

(5장) ᄆᆡ양양식에 오ᄂᆞ리쇼셔

(여음) 사설 없음

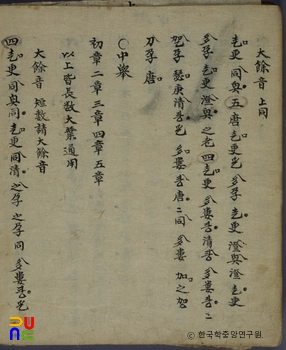

<중대엽>의 사설배치는 위와 같이 오늘날의 가곡과 같다. 뿐만 아니라, 그 장단·길이도 가곡과 같아서, ≪양금신보 梁琴新譜≫에 의하면 1장(章:㫖라고도 함.)이 32박, 2장이 27박, 3장(중여음 포함)이 53박, 4장이 27박, 5장이 48박이다. 그러나 유독 여음만은 가곡보다 1각이 많은 69박을 보여준다.

<중대엽>은 그보다 시대적으로 먼저 유행되었던 <만대엽 慢大葉>과 오늘날까지 전해지는 가곡, 즉 <삭대엽 數大葉>과 더불어 본래 세틀[三機]을 갖추었다고 전한다.

따라서 이 세 곡은 서로 그 형식과 사설이 대동소이한데 <만대엽>은 평조 1곡밖에 없었지만 <중대엽>은 평조 외에도 평조계면조·우조·우조계면조 등 네 개의 조로 다양하게 불렸다.

그 뒤 이 네 가지 <중대엽>은 다시 발달하여 평조중대엽 제1·제2·제3 등과 같이 많은 새로운 곡조를 파생시켰다. 그러나 이 때 평조중대엽 제2나 제3 등은 제1과는 1·2장만 다르고 나머지 부분은 동일한 선율을 쓰고 있다.

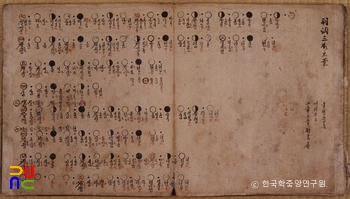

한편 본래 성악곡이었던 <중대엽>이 거문고를 즐겨 타던 옛 선비의 기호 때문에 흔히 거문고 독주용으로 노래 없이 연주되었다. 그에 따라서 차차 가사도 탈락되었으며, 장단과 박자도 허물어져서, 후대의 ≪삼죽금보 三竹琴譜≫에는 다스름[調音]과 같은 기악곡으로 변모하기에 이른다.

그러나 성악곡이 언제부터 기악독주곡으로 바뀌게 되었는지는 확실히 알 수 없고, 다만 <삭대엽>이 대두하고 사람들이 <삭대엽>을 <중대엽>보다 즐겨 부르게 되면서 차차 <중대엽>이 불리지 않게 된 것으로 보인다. 이러한 사실을 이익(李瀷)의 ≪성호사설≫에서는 다음과 같이 설명하고 있다.

“우리 나라에는 대엽조(大葉調)가 있다. 그 가운데 만·중·삭의 삼조(三調)가 있고, 본래 심방곡(心方曲)이라고 한다. 그런데 만(慢)은 너무 느려서 사람들이 싫어하여 오래 전에 없어졌고, 중(中)은 조금 빠르지만 역시 좋아하는 사람이 드물고, 지금 쓰이는 것은 삭대엽이다.”

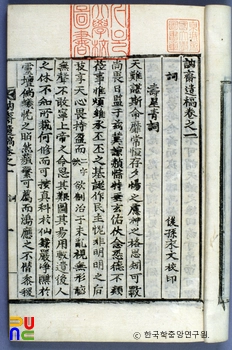

<중대엽>의 악보가 최초로 보이는 고악보는 1610년의 ≪양금신보≫이다. 그러나 가장 고형(古形)의 <중대엽>으로 보이는 악보는 1620년의 ≪현금동문유기 玄琴東文類記≫에 보인다.

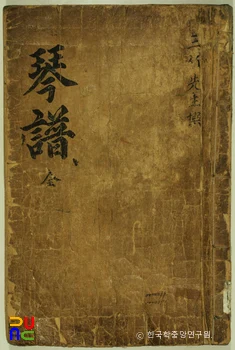

그 밖에 <중대엽>을 수록하고 있는 고악보는 ≪증보고금보 增補古琴譜≫·≪신증금보 新證琴譜≫·≪백운암금보 白雲庵琴譜≫·≪신작금보 新作琴譜≫·≪한금신보 韓琴新譜≫·≪어은보 漁隱譜≫·≪낭옹신보 浪翁新譜≫·≪유예지 遊藝志≫·≪삼죽금보≫와 연세대학교 소장의 ≪금보 琴譜≫ 등이 있다.

한편 <중대엽>의 사설은 ≪양금신보≫·≪낭옹신보≫와 더불어 ≪고금가곡≫·≪청구영언≫·≪가곡원류≫와 연세대학교 소장 ≪금보≫ 등 사설본에 별도로 전한다.