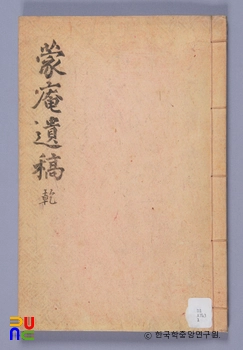

창헌집 ()

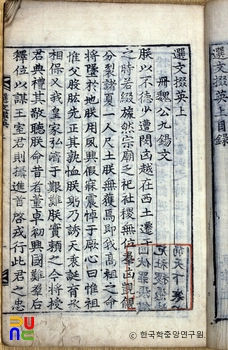

3권 3책. 목판본. 서문·발문이 없어 편집 경위 및 간행 연도는 알 수 없다. 국립중앙도서관과 고려대학교 도서관 등에 있다.

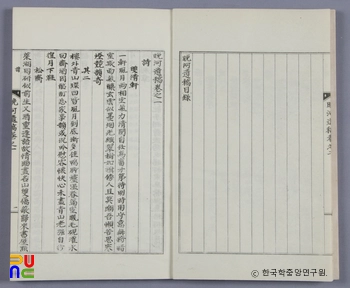

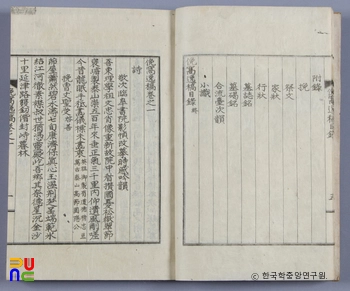

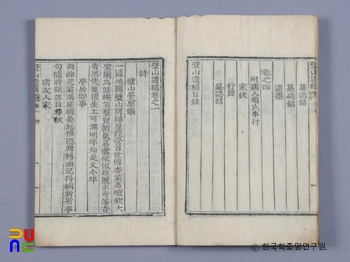

권1에 시 241수, 권2에 서(書) 43편, 권3에 잡저 12편, 서(序) 3편, 기(記) 4편, 발(跋) 2편, 명(銘) 1편, 고사(告辭) 2편, 제문 15편, 뇌문(誄文) 4편, 유사 3편 등이 수록되어 있다.

시는 「춘조우로(春朝雨露)」 등 서정적인 문체로 계절과 자연의 변화를 읊은 것이 많으며, 그밖에 다수의 기행시와 만시가 실려 있다. 기행시 가운데 「옥계유산시(玉溪遊山詩)」는 1804년(순조 4) 옥계산 일대를 유람하고 지은 시 22수를 서(序)와 함께 수록한 것이다. 「초당십경(草堂十景)」은 자신이 거처하는 초당의 이름을 천지초당(天地草堂)이라 붙이고, 초당 주변의 경승과 비·바람·달·눈 등 자연의 빼어난 운치를 10편의 연작으로 그린 시다.

서(書)의 「상천사선생문목(上川沙先生問目)」은 스승과 서신으로 문답한 내용을 수록한 것인데, 주로 수기(修己)와 치인(治人)의 문제에 관한 내용이 실려 있다. 잡저 가운데 「후천육십사괘분배절기도(後天六十四卦分配節氣圖)」는 64괘를 각각 방향에 따라 절기를 나누고 도해한 뒤 이에 주석을 붙인 것이다. 「송선문(送蟬文)」은 이미 가을로 접어들었는데도 요란한 매미 소리에 곧 사라질 매미의 생애를 생각하며 세월의 빠름을 탄식한 글이다.

서(序)의 「송이지평관오입금강첩(送李持平觀吾入金剛帖)」은 금강산의 수려한 경치를 칭송하고, 신라의 김유신(金庾信)이 금강산에서 벽력검(霹靂劍)을 얻어 삼국을 통일했다는 고사(故事)를 빌려, 이관오에게 그러한 도를 깨우쳐 세상의 도리를 깨끗이 하며 인심을 맑게 하라고 당부한 글이다.

잠의 「조주모야(朝晝暮夜)」는 약관의 저자가 그동안 학업에 게을렀던 것을 반성하고 분발해 낮과 밤을 가리지 않고 부족한 학문을 수련할 것을 스스로 경계한 글이다. 그 밖에도 김시유(金時有)를 위해 지은 「백실명(白室銘)」, 집에 거처하면서도 항상 천도(天道)의 실현을 위해 반성하고 노력할 것을 기약하는 「거가자성(居家自省)」 등에서 저자의 성리학적 세계관을 엿볼 수 있다.

조선 후기 향촌 사족의 일상생활과 그들의 사유 형태를 살피는 데 도움이 되는 자료다.