한와와문집 ()

• 본 항목의 내용은 해당 분야 전문가의 추천을 통해 선정된 집필자의 학술적 견해로 한국학중앙연구원의 공식입장과 다를 수 있습니다.

정의

조선 후기의 학자, 박세정의 시 · 사 · 책 · 가장 등을 수록한 시문집.

내용

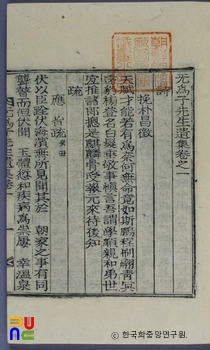

3권 1책. 목활자본. 7대손 승렬(升烈)이 편집, 간행하였으며, 간행연도는 나타나 있지 않다. 권두에 김도화(金道和)의 서문이, 권말에 이수악(李壽嶽)과 6대손 영학(英鶴)의 발문이 있다. 연세대학교 도서관에 있다.

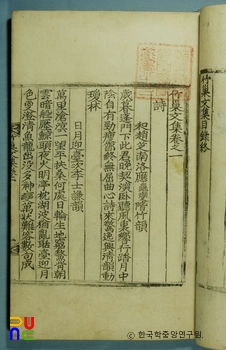

권1에 시 138수, 권2에 사(辭)·잠(箴)·책(策) 각 1편, 권3은 부록으로 가장(家狀)·행장·묘갈명·묘표·향장(鄕狀)·제사(題辭)·도장(道狀) 각 1편 등이 수록되어 있다.

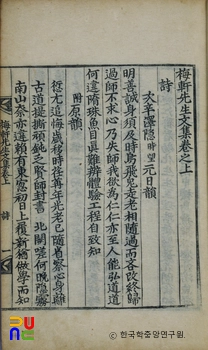

이 중 시는 술회의 내용이 주류를 이루고 있다. 「문선생나국지보통도이작(聞先生拿鞠之報痛悼而作)」 2수는 스승 이현일(李玄逸)이 갑술옥사에 연루되어 국문을 당하였다는 소식을 듣고 괴로운 심경을 토로한 것이다.

「적행(謫行)」은 1707년(숙종 33) 오수규(吳壽奎)·이기휴(李基休) 등과 함께 향교를 중수한 일이 잘못되어, 권세가들의 모함을 받아 유배되었을 때의 심경을 읊은 것이다. 시형(詩型)은 칠언율시 등 근체시가 대부분이나 장편으로 된 고체가 더러 있다.

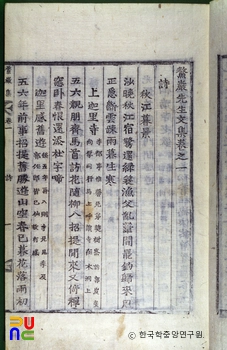

사 1편은 「자경사(自警辭)」로 역시 1707년 유배될 때의 심경을 표현한 글이다. 잠은 26개 구절로 되어 있는데, 대개 자신의 허물을 찾아내어 고쳐야 한다는 내용이다.

책은 인재를 채용하는 방도를 밝힌 것으로, 일부분만이 수록되어 있다. 당쟁으로 인하여 많은 인재가 등용되지 못하던 당시 현실에 대한 비판적 인식을 담고 있다.

집필자