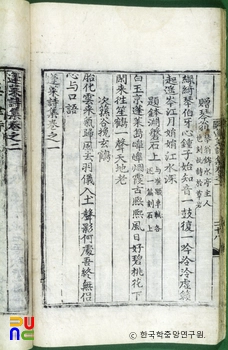

호파구 ()

조선 후기에 이형상(李衡祥)이 지은 한역 시조. 그의 문집인 『병와선생문집(甁窩先生文集)』 권4에 전한다. 벼슬을 떠나 초야에 묻혀 지내면서 한정과 우감들을 읊은 것이다.

과거의 시조 한역집인 소악부류(小樂府類)는 대개 4구체인 절구형식을 취였다.

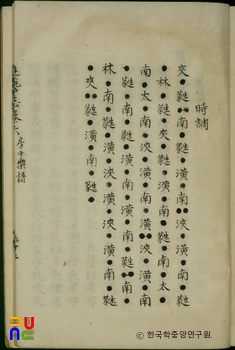

그런데 「호파구」에서는 모두 5언 6구체를 취함으로써 평시조의 율격과 구조를 최대한 살리고 있다. 전체 16수이다. ‘호파구’라는 총괄제목 밑에 각각 「망태평(望太平)」 · 「노송욱(路松勖)」 · 「폐사결(弊屣闋)」 · 「누항락(陋巷樂)」 · 「안분래(安分瓓)」 · 「어부약(漁父約)」 · 「초옹원(樵翁怨)」 · 「요선격(邀仙檄)」 · 「백로박(白鷺駁)」 · 「백발섭(白髮鑷)」 · 「곡수촉(鵠鬚囑)」 · 「노망탄(老妄歎)」 · 「독농과(督農課)」 · 「초자대(樵子對)」 · 「월색탐(月色探)」 · 「절조축(節操祝)」과 같은 작품제목이 붙어 있다.

「호파구」의 작품들은 원작이라 할 수 있는 국문작이 전하지 않는다. 그러므로 단정하기는 어려우나 적어도 반수인 8수는 고시조집에 나와 있는 시조들과 내용 및 표현이 유사하거나 혹사하다. 그러므로 이것은 이형상이 한역할 때에 선인의 시조를 모작 또는 번역하였거나 아니면 후인이 이형상의 이 한역작을 국문시조로 번역하였을 가능성이 있다.

「호파구」의 「망태평」은 “충신(忠臣)은 만조정(滿朝廷)이오……”와, 「누항락」은 “십년(十年)을 경영(經營)ᄒᆞ야……”와, 「초옹원」은 “노인(老人)이 셥플지고……”와, 「요선격」은 “아ᄒᆡ는 약(藥) ᄏᆡ라 가고……”의 시조와 각각 유사하다.

특히, 「백발섭」은 “백사장(白沙場) 홍료변(紅蓼邊)에……”와, 「독농과」는 남구만(南九萬)의 시조로 알려진 “동창(東窓)이 ᄇᆞᆯ갓ᄂᆞ냐……”와, 「월색탐」은 “장풍(長風)이 건듯 부러……”와, 「절조축」은 성삼문(成三問)의 “이 몸이 주거 가셔……”라는 시조들과 내용상 거의 일치한다.

「호파구」 16수는 내용이 시조들과 일치하는 점으로 미루어 보면 기존 시조의 한역과 이형상의 창작을 한 곳에 묶어 놓은 것이 아닐까 하고 생각된다.