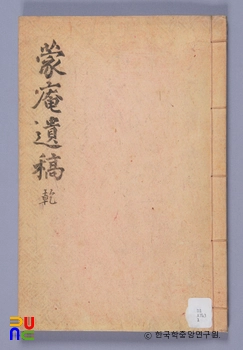

혼재집 ()

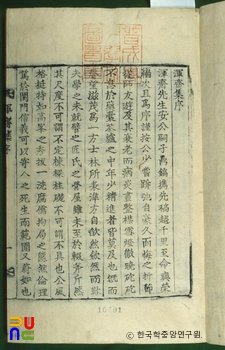

1909년 안교익의 아들 안정호(安鼎鎬) 등이 편집·간행했으며, 권두에 임석영(林奭榮)의 서문이 있다.

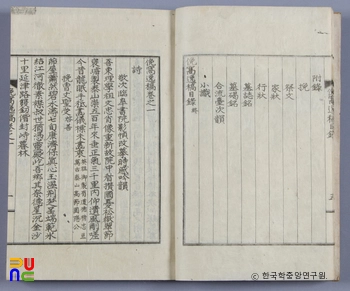

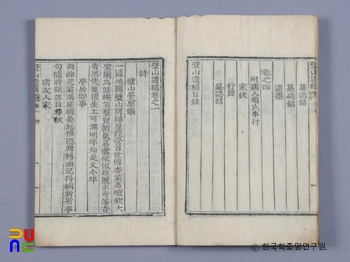

12권 6책. 목활자본. 고려대학교 도서관 등에 있다.

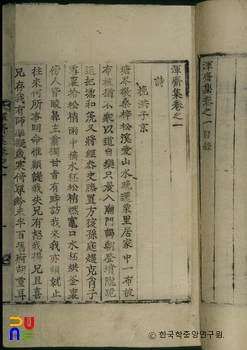

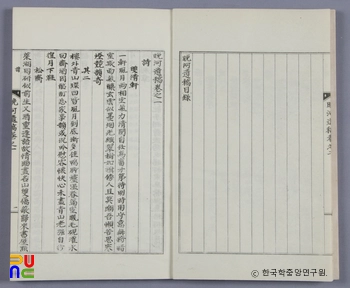

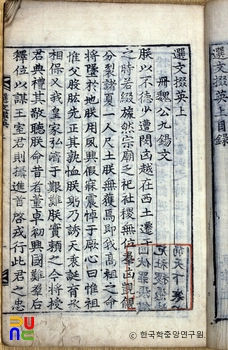

권1에 시 28수, 권2∼7에 서(書) 199편, 권8·9에 잡저 36편, 권10에 서(序) 8편, 기(記) 3편, 발(跋) 2편, 명(銘) 3편, 혼서(婚書) 2편, 상량문 1편, 축문 5편, 제문 15편, 묘표 1편, 묘지명 2편, 권11에 행록(行錄) 6편, 잡록(雜錄) 1편, 권12에 부록으로 행장·제행장후(題行狀後)·묘갈명·여한서교(與韓序敎) 등이 수록되어 있다.

시는 전원생활과 계절의 변화에서 느낀 감회를 그린 것이 많으며, 경서를 읽고 난 뒤의 생각을 표현한 글도 몇 편 보인다. 「문조성농가(聞鳥聲農歌)」는 전원시의 대표적인 작품이며, 「독중용유감이절(讀中庸有感二絶)」은 『중용』을 읽고 느낀 것을 칠언절구로 지은 것이다.

서(書) 가운데 2편의 「여김체일(與金體一)」은 김만수(金萬壽)에게 보낸 편지로, 1884년의 복제 변경에 대한 법령을 비판하는 것과 1895년의 명성황후 시해와 단발령에 대해 유생의 도리를 말하고 어떻게 대응할 것인가를 묻는 글이다. 「여정철흠(與鄭哲欽)」에서도 이적(夷狄) 일본의 침략과 명성황후 시해의 야만적 행위에 대항해 의병을 모아 봉기하는 것이 춘추대의를 밝히는 독서인의 도리라고 하며, 삼수갑산의 유생들이 거의할 것을 종용하였다. 그밖에 김계운(金啓運)에게 보낸 「여김성심(與金聖心)」을 비롯한 많은 편지가 있는데, 주로 이기설(理氣說)에 대한 자신의 견해를 피력한 것이다.

잡저는 「풍소가약(豊遡家約)」 등 후손들이 집안에서 경계하고 삼가며 학업에 전념할 것을 바라는 내용의 글들이다. 잡록에서는 성리설에 대한 견해를 체계적으로 정리하고 있다. 특히 인물성동이론(人物性同異論)에 관해서는 다음과 같이 설명하였다. “인성과 물성이 같지 않다면 만물의 하나되는 이치에 이를 수 없을 것이고, 인성과 물성이 같다 하면 이는 만물이 각기 다른 기(氣)를 찾을 수 없을 것이다. 인성과 물성이 같다고 할 때의 성(性)자는 본연지성(本然之性)으로 보는 것이 옳으며, 다르다고 할 때의 성자는 기질지성(氣質之性)으로 보는 것이 옳다.”