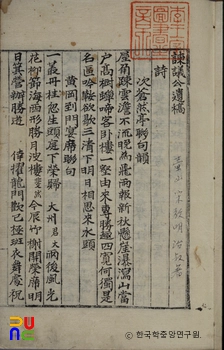

회당집 ()

1960년 윤응선의 아들 윤제헌(尹濟憲)이 편집·간행하였다.

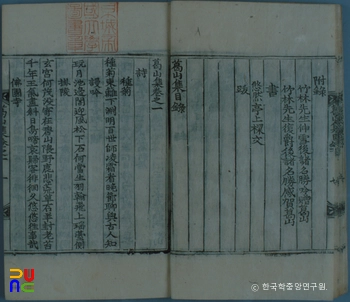

14권 7책, 부록 2권 1책, 합 16권 8책. 연활자본. 국립중앙도서관·충남대학교 도서관·단국대학교 도서관에 있다.

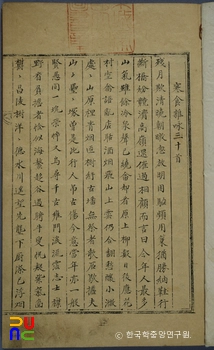

권1∼8에 사(辭) 2편, 부(賦) 1편, 시 173수, 서(書) 431편, 권9∼14에 잡저 40편, 설(說) 34편, 서(序) 33편, 기(記) 40편, 제발(題跋) 21편, 잠(箴) 1편, 명(銘) 4편, 찬(贊) 1편, 상량문 1편, 고문(告文) 6편, 제문 29편, 애사(哀辭) 1편, 비(碑) 2편, 묘갈명 12편, 묘표 7편, 묘지명 9편, 행장 15편, 전(傳) 1편, 부록 권1·2에 어록(語錄) 10편, 연보 1편, 행장 1편 등이 수록되어 있다.

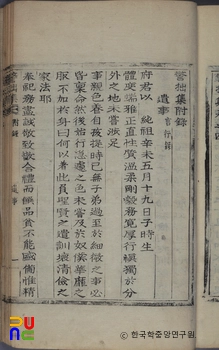

서(書)가 많은 부분을 차지한다. 이 중 스승 박세화(朴世和)에게 보낸 글은 11편으로 성리설(性理說)·역리(易理)·경전에 대해 질의한 것이다. 조사중(趙士重)에게 보낸 글은 9편, 민공우(閔公佑)에게 답한 글은 17편으로 역시 성리설과 예설(禮說)에 대해 문답한 내용이 많다.

잡저 가운데 「중화설(中和說)」은 성리를 논한 것이다. 마음[心]이 성정(性情)의 주인이라고 전제하고, 미발(未發)은 적연부동(寂然不動)한 것이지만 일성(一性)이 혼연하여 도의(道義)가 완전히 갖추어진 것이라고 설명하였다. 더불어 직상(直上)과 직하(直下), 불편(不偏)과 불의(不倚)를 중(中)이라 한다고 중용(中庸)의 뜻을 밝혔다. 또한, 중이란 성(性)의 덕(德)이요 심(心)의 체(體)가 되며, 체는 이(理)가 기(氣)를 타고 있으나 정(靜)한 것이며, 용(用)은 이가 기를 타고 동(動)하는 것이라고 설명하였다. 오직 공경하여 법도를 잃어버리지 않으면 중화가 된다는 것이다.

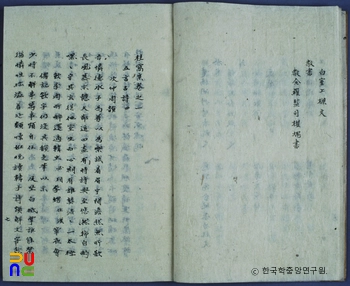

「향약절목(鄕約節目)」은 『남전여씨향약(藍田呂氏鄕約)』의 4덕목을 설명하고 시행 절차를 적은 것이다. 「지각문대(知覺問對)」에서는 성은 이고, 심은 기라는 견해를 취하면서 심은 허령(虛靈)한 바탕과 지각 작용을 지니고 있으므로 기질과 심을 일치시킬 수는 없다고 밝혔다. 또한, 명덕(明德)도 심·성·정(心性情)의 총칭이며 이와 기의 양쪽에서 파악될 수 있다는 절충적 조화론의 견해를 드러내고 있다.

「독이제십변(讀夷齊十辨)」과 「이제후변(夷齊後辨)」은 백이(伯夷)와 숙제(叔齊)가 혼란을 다스려 질서를 되찾아야 하는 상황에 처하자 두 임금을 섬길 수 없다는 절개를 지켜 결국 나라가 멸망하는 데 초점을 둔 것이다. 그러나 스승 박세화는 나라를 위해 죽은 것이 아니라 역사적 파국의 진리를 위해 죽은 것이라고 밝혔다.