아계유고 ()

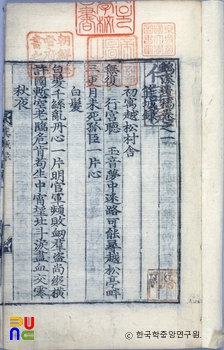

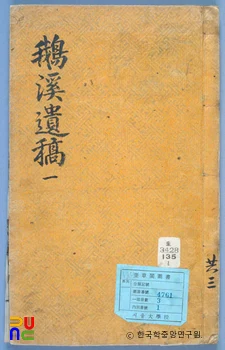

6권 3책의 목판본이다. 『아계유고』 목판본 서두에는 '죽피옹(竹皮翁)'이라는 자호로 쓴 서문이 실려 있다. 서문에 의하면 이 유고의 원고는 임진왜란 이전의 것은 병화에 모두 없어졌고 평해로 귀양 갔을 때 이후의 것 몇 편만을 모은 것이라 하였다.

1659년(효종 10)에 목판으로 간행되었다. 이 책의 간행 시기는 광해군(光海君) 연간으로 추정되나, 간행 경위를 알 수 있는 서문과 발문이 없어 정확하지 않다. 다만 이산해(李山海)가 직접 적은 「기성록발」에 의하면, 임진왜란 이전의 저작은 병란 중에 대부분 산일되었으며, 그 이후의 저작은 저자가 직접 편찬하였다.

아들 이경전(李慶全)이 「기성록(箕城錄)」 이후 아버지의 시문을 모아 간행한 것으로 보인다. 1, 2권은 1592년(선조 25) 강원도 평해(平海)에 유배 간 3년 동안 지은 시편을 정리, 필사(筆寫)하여 '기성록'이란 제목을 달았으며, 3권은 평해에 있는 동안 지은 글을 모아 정리한 것이다. 나머지 4, 5, 6권은 문집을 간행할 때 후손들이 이산해의 유문을 수습, 정리한 것으로 짐작된다.

1981년에 다시 『한산문헌총서(韓山文獻叢書)』 속에 수록되어 영인본으로 출판되었다.

권 1~2는 '기성록'이라 하여, 1592년 강원도 평해 유배지로 가는 도중의 감회, 난중에 자녀를 잃은 애환, 유배지에서 본 경물(景物) 등을 읊은 시와 영사시(詠史詩) 등을 수록하였다.

권 3은 '기성록잡저'라고 하여 기(記)를 실었는데, 강원도 평해(平海) 일대의 촌락, 누각, 사찰에 대한 글 등이 있다.

권 4는 후집으로, '종현록(鍾峴錄)'이라 하여 시 작품을 14개의 록(錄)으로 구성하였다. 평해에서 돌아온 뒤 조정에서 물러나 있을 때의 작품들로 보인다. 증별시(贈別詩), 화차운(和次韻) 등 대인수작(對人酬酌)한 작품들과 만사(挽詞), 그리고 제화시(題畵詩)가 주를 이룬다.

권 5에는 「기성록」에 실리지 않은 글인 소(疏), 차(箚), 발(跋)이 실려 있다. 특히 「진폐차(陳弊箚)」에는 화전(火箭) 개발, 둔전(屯田) 설치, 수전(水戰) 육성 등 구체적인 대책을 제시하고 있다.

권 6에는 기(記)류 · 서(序)류 · 명(銘) · 묘갈명 · 묘비명 · 묘지명 · 제문(祭文) · 부(賦) 등을 수록하였다. 주로 만년에 시전촌(枾田村)에 은거할 때의 작품들로 보인다. 기에는 송월헌(松月軒) 등의 기문이 있고, 서에는 왕명을 받고 지은 「매월당집서(梅月堂集序)」 등이 있다.

이산해는 선조(宣祖) 때의 8문장(八文章)으로 평가된다. 이산해는 문(文)에 있어서는 「매월당문집서(梅月堂文集序)」를 비롯하여, 「달촌기(達村記)」 · 「황보촌기(黃保村記)」 · 「마암기(馬巖記)」 · 「해월헌기(海月軒記)」 · 「안당장전(安堂長傳)」 · 「안효자전(安孝子傳)」 · 「안주부전(安主簿傳)」 · 「월송정기(越松亭記)」 · 「망양정기(望洋亭記)」 · 「송월헌기(松月軒記)」 · 「운주사기(雲住寺記)」 · 「만초손부(滿招損賦)」 등이 유명하다. 또한 시에도 뛰어나 많은 시를 남겼다. 「감회(感懷)」 4수, 「차동파해주석실운(次東坡海州石室韻)」 · 「고종(孤蹤)」 · 「산중잡영(山中雜咏)」 6수, 「절서(節序)」 · 「만성(謾成)」 · 「해당(海棠)」 · 「견회(遣懷)」 · 「추야(秋夜)」 · 「전가잡영(田家雜咏)」 3수, 「낭음(浪吟)」 · 「월송교사(越松僑舍)」 20영(咏), 「기행」 · 「의고(擬古)」 4수 등이 시화집 등에 전한다.

이산해의 글 중에 「매월당문집서」는 김시습(金時習)의 인물을 재평가하는 데에 앞장을 선 글로, 후세에 김시습을 연구하는 데에 귀중한 자료가 되고 있다. 「운주사기」는 도연명(陶淵明)의 「귀거래사(歸去來辭)」에 정면으로 도전한 글로, 그의 명석한 철학적 사상의 깊이를 엿볼 수 있는 글이다. 이 밖에 그가 평해(平海)로 귀양가 있을 때에 지은 「연군시(戀君詩)」는 귀양살이를 하는 중에서도 나라와 임금을 그리워하는 단심(丹心)을 나타낸 것으로 유명하다.