염재집 ()

1981년 엄명섭(嚴命涉)과 그의 문인들이 편집 · 간행하였다. 권두에 엄명섭의 서문이 있다.

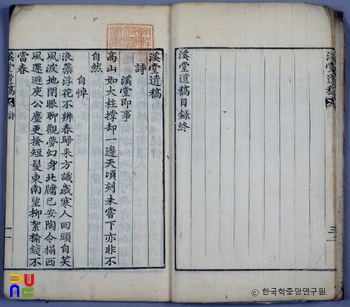

16권 2책. 석인본. 국립중앙도서관과 전북대학교 도서관 등에 있다.

권1에 부(賦) 1편, 사(辭) 1편, 시 423수, 권2·3에 시 625수, 권4에 서(書) 16편, 답서 3편, 권5에 서 109편, 권6에 서(序) 26편, 기(記) 35편, 권7에 제발(題跋) 27편, 설(說) 16편, 자설(字說) · 자사(字辭) 6편, 논(論) 2편, 잠(箴) 2편, 명(銘) 12편, 찬(贊) 6편, 통문 7편, 혼서 3편, 권8에 상량문 23편, 고축 18편, 제문 10편, 비문 30편, 권9에 묘갈명 98편, 권10에 묘지명 5편, 묘표 62편, 권11에 행장 12편, 행록 3편, 유사 2편, 전(傳) 4편, 권12에 일기약초(日記略抄), 권13에 미궐췌록(靡闕贅錄), 권14에 잡저 24편, 권15에 부록으로 만사 · 제문 · 가장 · 묘갈명, 권16에 대동천자문(大東千字文) 등이 수록되어 있다.

시는 생활에서 느낀 바를 그때그때 읊은 것이고, 서양 문물에 의해 전통 유학의 입지가 점점 사라져 가는 시기의 유학자들의 번뇌를 잘 표현하고 있다. 「오서오경음(五書五經吟)」 10수에서는 경의 뜻을 시로 표현하고, 사라져 가는 유학에 대한 아쉬움을 그리고 있다. 「동야서지(冬夜書志)」에서는 당시의 곡부(曲阜)의 변을 생생하게 묘사하고 있다.

서(書)에는 시사성 있는 내용이 많아 자료적 가치가 높다. 전우와의 왕복서는 경학 전반에 걸친 문목(問目)과 그에 대한 회답을 부기하고 있어 귀중한 자료가 된다. 시와 서에 등장하는 인물은 지역적으로 호남 일원에 걸쳐 있지만 그 숫자가 다른 문집과 비교가 안 될 정도로 많고, 서와 기에 나오는 누정(樓亭) 역시 많아 유학사 연구에 좋은 자료가 된다.

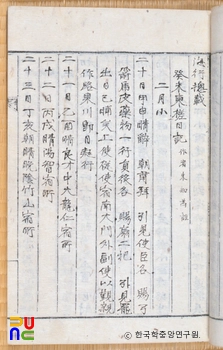

통문은 1930년의 곡부의 변과 1960년의 한일회담 재개에 대해 유림과 연명해 올린 것이다. 그 반대 이유를 명분에서 찾고 있지만, 위정척사 이후 우국(憂國)에 대한 새로운 면모를 보여 주고 있다. 「일기약초」에는 1900년 송병선과 전우를 찾아 그들과 성문(聖門)의 길에 대해 문답한 내용, 최익현이 의병을 일으킨 1906년 전후의 상황, 일제에게 강점당한 1910년 전후의 상황, 3·1운동이 일어났던 1919년의 상황, 광복이 되던 1945년의 상황이 개괄적으로 기록되어 있다.

「미궐췌록」 · 「음롱문답(喑聾問答)」 등은 모두 경의(經義)에 대한 내용들이다. 뒤에는 대학도(大學圖) · 심통도(心統圖) 등이 있다. 「대동천자문」은 문장 안의 인명 · 지명 · 사건 등을 모두 우리나라 역사에서 찾아 넣은 것으로, 기왕의 천자문과는 전혀 다르다. 본문은 넉 자씩으로 구성되었으며, 상단에는 본문에 대한 주해를 작은 글씨로 써 넣었다.