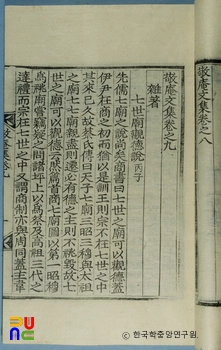

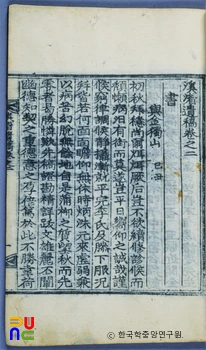

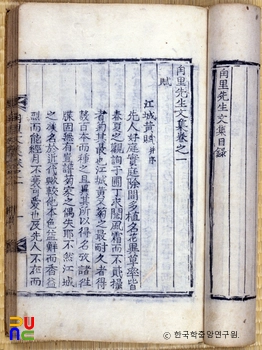

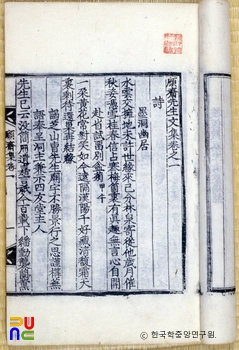

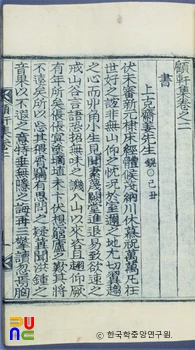

삼매당문집 ()

6권 3책. 목활자본. 1947년 9대손 대묵(大默)과 10대손 진교(震敎)·상교(相敎) 등이 편집, 간행하였다. 권두에 이돈영(李敦永)의 서문과 권말에 손후익(孫厚翼)·김이묵(金貳默)·상교의 발문이 있다. 국립중앙도서관과 연세대학교 도서관에 있다.

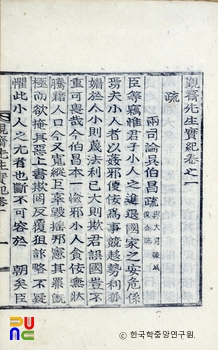

권1·2에 부(賦) 1편, 시 28수, 서(書) 1편, 소(疏) 2편, 계(啓) 11편, 잡저 7편, 서(序) 20편, 권3에 기(記) 7편, 축문 2편, 제문 19편, 묘지·행장·광기(壙記)·명(銘) 각 1편, 서보유(書補遺) 2편, 권4∼6은 부록으로 교서(敎書)·행장·묘갈명·묘지명·연보 각 1편과 만사 74편 등이 수록되어 있다.

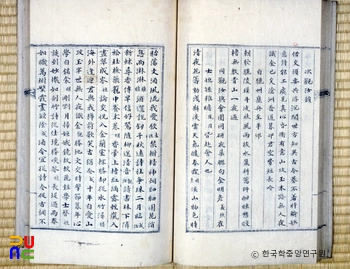

잡저인 「양란기문(兩亂記聞)」은 1592년(선조 25) 4월 상주 회동(回洞) 외가에서부터 왜적에게 쫓기기 시작해 처음 금오산(金烏山)도선굴(道詵窟) 속으로 피난했다가, 안동 친척집으로 다시 피난하면서 겪은 온갖 고생, 그리고 정유년(1597) 다시 왜적에 쫓겨 의성·영덕·청송 등지에서 헤어져 가족이 하나씩 굶어 죽거나 왜적의 해침을 당했던 실상을 자세하게 적어놓았다. 왜란 당시 일반 민중이 겪은 고초의 실상을 자세히 살펴볼 수 있다.

세상사에 얽매이지 않는 선비의 기품을 나타낸 「우부지설(憂不知說)」에서는 사람이라면 다 가지는 온갖 근심 걱정은 부질없는 것이며, 오직 근심하고 걱정되는 바는 학문을 이루지 못하는 것이라고 규정하고, 오로지 뜻을 굳게 가지면서 학문에 진력함을 낙으로 삼으면 근심을 잊어버린다고 하였다.

이밖에 쓸데없는 생각을 쫓아버려야 한다는 「축객사문(逐客思文)」과 월파정에 모여 시회를 연 기록인 「월파정전후회기(月波亭前後會記)」 등도 선비로서의 고고한 기품을 엿볼 수 있게 한다.