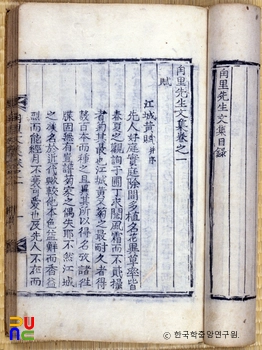

서계집 ()

1812년(순조 12) 박태무의 증손 박지서(朴旨瑞)가 편집·간행하였다. 권두에 정종로(鄭宗魯)의 서문이 있고, 권말에 박지서와 최흥벽(崔興璧)의 발문이 있다.

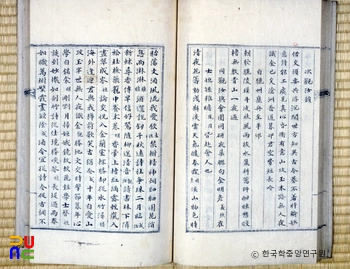

8권 8책. 목판본. 연세대학교 도서관 등에 있다.

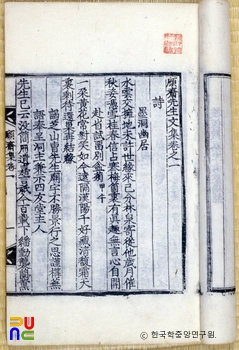

권1·2에 시 508수, 부(賦) 1편, 서 74편, 권3·4에 서(書) 110편, 장(狀) 2편, 알묘문(謁墓文) 18편, 권5에 축문 20편, 제문 40편, 명(銘) 19편, 잠(箴) 7편, 찬(贊) 10편, 서(序) 25편, 권6에 기(記) 19편, 발(跋) 16편, 전(傳) 11편, 설(說) 3편, 상량문 4편, 구묘문(邱墓文) 16편, 행장 4편, 유사 11편, 권7에 잡저 8편, 권8에 부록으로 세계도·연보·행장·묘지명·묘갈명 각 1편, 만사 44편, 제문 17편 등이 수록되어 있다.

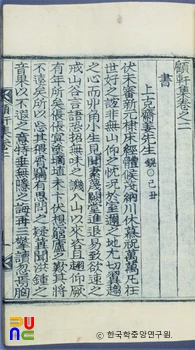

서(書)에는 문인 하필청(河必淸)과 『주자서절요(朱子書節要)』의 내용에 대해 문답한 것이 있다. 당시 기호학파간에 크게 성행했던 『주서(朱書)』의 차의(箚疑)와는 그 궤를 달리해 해석하고 있다.

「답이성호(答李星湖)」는 1731년(영조 7) 이익(李瀷)에게 답한 글이다. 당시 선비들간에 ‘유석일본론(儒釋一本論)’이 제기되어 논의가 분분하자 그에 대한 자신의 견해를 밝힌 것이다. 저자는 『대혜보각선사서(大慧普覺禪師書)』·『전등록(傳燈錄)』 등의 불서에서 ‘심(心)’을 논한 것이 부분적으로 유(儒)와 비슷한 바는 있으나, 실제에 있어 그 귀의하는 바가 다름을 조리정연하게 밝혔다.

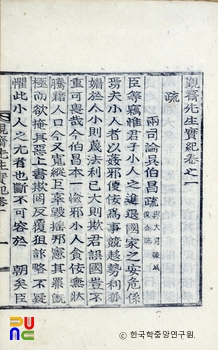

잡저 가운데 「동약(洞約)」은 향약의 중요성을 인식한 저자가 『여씨향약』을 토대로 하고 이황(李滉)의 향약과 황종해(黃宗海)의 동약 등을 참작해 총 57조목으로 완성한 것이다. 「정강서원잠규(鼎岡書院箴規)」와 「구계서원강규(龜溪書院講規)」에는 저자의 교육사상이 잘 나타나 있다. 그밖에 논개(論介)의 행적을 적은 「의기전(義妓傳)」이 있다.