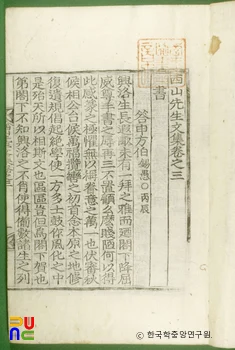

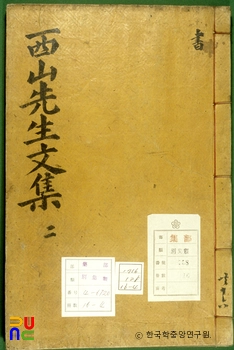

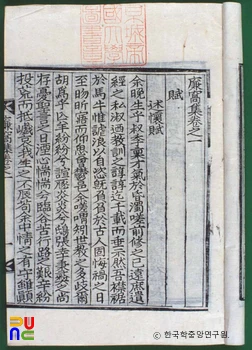

서산문집 ()

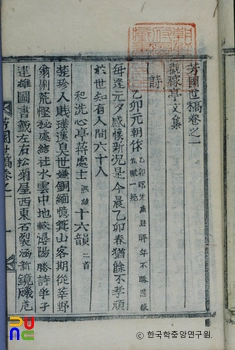

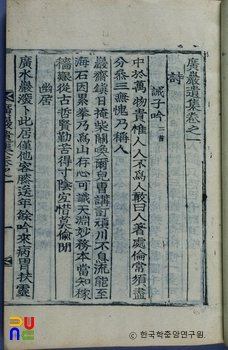

본집 24권, 속집 6권, 부록 2권, 합 32권 16책. 목판본. 간기가 없어 간행 연대와 간행 경위를 정확히 알 수 없다. 국립중앙도서관·장서각 도서·연세대학교 도서관 등에 있다.

본집 권1에 시 206수, 권2∼12에 소(疏) 1편, 서(書) 494편, 권13·14에 잡저 15편, 권15에 서(序) 2편, 기(記) 4편, 발(跋) 15편, 애사 5편, 뇌문(誄文) 1편, 축문 12편, 권16에 제문 19편, 비문 4편, 권17∼20에 묘지명 9편, 묘갈명 34편, 묘표 8편, 권21∼24에 행장 25편, 속집 권1∼3에 시 40수, 서(書) 139편, 잡저 1편, 기 3편, 권4에 발 6편, 고유문 4편, 제문 11편, 묘지명 4편, 권5·6에 묘갈명 5편, 묘표 6편, 행장 21편, 부록 권1·2에 연보·행장·묘갈명·광지(壙誌) 각 1편, 만사 13수, 제문 26편, 기·상량문·고유문 각 1편 등이 수록되어 있다.

시는 시운이 청아하고 품격이 높다. 대개 관직 생활의 여가를 이용해 보고들은 느낌을 표현한 것이 많다. 격동기에 국사에 종사한 까닭으로 강개한 뜻과 나라를 염려하는 일념이 시 전편에 가득 차 있다.

서(書)는 많은 분량으로 본집의 반을 차지하고 있을 뿐만 아니라, 저자의 학문·사상·정견 등이 단편적이기는 하나 총집약되어 있다. 특히, 경학(經學)을 문답한 부분에는 『대학』과 『중용』의 사상을 바탕으로 덕성의 함양과 거경(居敬) 및 심성(心性)에 관한 의견을 개진한 것이 많으며, 이기설(理氣說)·예설(禮說) 등에 관한 것도 있다.

「여이군현(與李君顯)」은 『중용』의 귀신장(鬼神章)에 대한 설명으로, 귀신의 용공(用功)에 이기(理氣)를 대입해 설명한 것이 특이하다. 「답권내범별지(答權乃範別紙)」에서는 마음의 체(體)와 용(用)을 허령(虛靈)과 지각(知覺)으로 해석하고, 지(知)와 인(仁)과 용(勇)은 학문의 기본이 되며, 성의(誠意)는 학문의 방향이 된다고 주장하였다. 이밖에도 『대학』의 명덕(明德), 『중용』의 귀신장, 태극(太極)의 동정설(動靜說)·거경설(居敬說), 『소학』의 해설 등에 관한 것이 있다.

잡저의 「입학오도(入學五圖)」는 배움에 이르는 길을 입지와 역행 등으로 구분하여 설명한 것이다. 이 중 입지지도(立志之圖)에서는 군자와 소인의 구분은 입지 여하에 달려 있으며, 군자는 의리를 따르고 소인은 사욕을 따른다고 설명하면서 학문을 할 때는 도(道)에 뜻을 두고, 인격에서는 성(聖)에 뜻을 두어 물욕과 비리에 현혹되어서는 안 된다고 강조하였다. 이 가운데 불가(佛家)의 선재동자(善財童子)가 발심구도(發心求道)하던 내용을 수행의 예로 든 점이 주목할 만하다. 역행지도(力行之圖)에서는 존양(存養)·성찰(省察)·극치(克治)를 중심으로 한 실천궁행을 강조하였다.

「논혹문정심장(論或問正心章)」은 『대학혹문(大學或問)』의 정심장에 관한 논설이다. 사람이 스스로 갖추고 있는 이기(理氣)를 바르게 기르는 것이 정심(正心)에 이르는 길임을 강조하였다. 이밖에도 혈구(絜矩)의 도를 논한 「논대학전십장호운봉분절(論大學傳十章胡雲峰分節)」과 『논어』의 어려운 구절을 뽑아서 해석한 「논어차의(論語箚義)」가 있다. 또한, 사당에서 지내는 사시제·기일제(忌日祭)·묘제(墓祭)·토신제(土神祭) 등의 절차와 의식을 설명한 「가제의(家祭儀)」와 신라 때부터 조선말까지 역대 종족의 명인과 달사(達士)에 대한 고사를 기록한 「가세고사(家世故事)」가 있다.