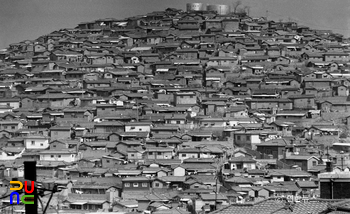

달동네

달동네라는 이름은 높은 곳에 위치해 달이 잘 보인다는 뜻에서 붙여졌는데, 광복 이후 조국을 찾아 귀국한 동포들과 남북 분단 이후 월남한 난민들이 도시의 산비탈 등 외진 곳에 판잣집을 짓고 살기 시작하면서 형성되기 시작했다.

달동네가 본격적으로 등장한 것은 경제개발이 급속하게 추진되기 시작한 1960년대 이후라 할 수 있다. 달동네 불량주택은 1961년 8만 4440동에서 1970년 18만 7500동까지 크게 늘어났으며, 삼양동, 신림동, 봉천동, 사당동 등이 달동네가 위치한 대표적인 지역이었다.

도시빈민층의 주거밀집지역으로서 달동네가 확산된 주요 배경에는 1960년대 이후 수출주도형 공업화가 추진되면서 비롯된 대규모 이농현상이 있다. 1966∼1971년간 농촌인구는 150만 명이나 줄어들었는데, 도시로 이동한 이농 인구 규모 대비 도시의 일자리는 아직 풍부해지지 않은 시점이었기 때문에 이농 인구의 대부분은 단순노동, 노점, 행상 등 비공식부문에 종사하면서 도시빈곤층을 형성하게 된다. 만성적 빈곤과 실업 상태에서 이들이 접근가능한 주택은 산비탈에 있는 매우 저렴한 불량주택뿐이었던 것이다.

그런데 달동네는 사람들이 자발적으로 모여 산 곳이기도 하지만 사실상 정부가 거주를 유도한 측면도 있다. 저렴하고 풍부한 노동력을 통해 경제발전을 도모하려는 정부로서는 어떻게든 도시 내에 빈곤층을 위한 잠자리를 마련하지 않을 수 없었다. 이에 따라 국공유지를 무단 점거해서 거주하는 것을 묵인하기도 했으며, 한편으로는 1970년 전후로 도시외곽 국공유지에 집단재정착지를 조성함으로써 달동네가 확산되는 계기를 제공하기도 했다.

1980년대에 들어서 도시 외곽의 달동네는 개발의 요지가 된다. 달동네의 판자집이 전면 철거되고 그 자리에 아파트가 건설되는 재개발이 이루어졌다. 달동네가 재개발되면서 빈곤층은 그 곳에서 더 이상 살 수 없게 되었다. 서울의 경우, 도시빈곤층의 주거지로서 형성된 달동네는 재개발을 통해 1990년대 후반에 사실상 자취를 감추었다.

1960년대 이후 약 40년 동안 도시빈민 주거지역의 전형이었던 달동네의 도시빈민촌은 이른바 달동네 문화라고 부를 만큼 능동적이고 건강한 빈민문화를 상징했다. 이농민들이 주로 거주했던 달동네는 값싼 주거지인 동시에 생존의 공동체였다. 농촌의 이웃관계가 지속되는 공동체였으며, 험난한 도시생활에 적응하기 위한 기착지였다고 볼 수 있다.

그러나 1980년대 이후 진행된 재개발사업으로 달동네의 도시빈곤층은 주거비가 싼 곳을 찾아 단독주택지의 지하방, 옥탑방, 비닐하우스, 쪽방 등으로 흩어졌다. 일반인들에게 빈곤층은 눈에 띄지 않는 집단이 되었고, 빈곤층은 고립되면서 이전의 공동체를 통해 얻었던 물질적·정신적 이익을 더 이상 누리지 못하게 되었다.