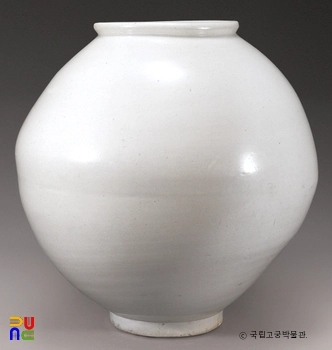

백자 달항아리 ( 달아리)

조선 백자의 기본은 순백자(純白磁)에 있다. 순수한 백색 자기를 말하는 순백자는 질에 따라 두 가지 종류가 있다. 하나는 고려 백자의 계통을 이어 유백색의 부드러운 느낌을 주는 백자로 15세기까지 제작되었고, 다른 하나는 중국 원명(元明) 경질 백자의 영향을 받아 만든 희고 단단한 경질 백자로 15세기부터 제작되기 시작하였다. 현재까지 우리가 사용하는 백자가 바로 이 계통이다.

조선시대 사람들은 아름다운 순백자를 선호하였다. 백자를 평가하는데 있어서 순백색을 우선적인 기준으로 삼았으며, 이에 따라 순백자는 조선시대 말까지 조선 백자의 중심을 이루었다. 조선 초의 학자 성현(成俔)은『용재총화(慵齋叢話)』에 “백토를 이용하여 자기를 만들었어도 정치하게 번조하여야만 사용할 수 있다. 세종대의 어기(御器)는 오로지 백자를 사용하였다”는 15세기의 정황을 언급하고 있고, 또 『점필재집(佔畢齋集)』에는 김종서(金宗瑞, 1383∼1453)가 경상도 고령을 방문했을 때 밥상 위에 놓인 백자의 색에 심취하여 몇 번씩이나 고령의 백자가 아름답다고 하였다는 기록이 있다. 이 외에도 여러 기록들을 통하여 조선시대 사람들이 순백의 백자를 깊이 사랑하였으며 이를 얻기 위해 많은 노력을 기울였음을 짐작할 수 있다. 백자의 색은 품질에 따라 조금씩 차이가 있다. 우윳빛과 같은 유백색, 눈같이 흰 백색, 회색을 머금은 회백색, 담청이 감도는 백색, 산화되어 적갈색을 띤 백색 등을 볼 수 있다.

이 항아리는 조선 후기 18세기에 제작된 백자 항아리의 전형적인 예이다. 온화한 순백색과 부드러운 곡선, 넉넉하고 꾸밈없는 형태를 고루 갖추었다. 양감이 풍부하면서도 안정감 있으며, 규모는 커도 전체적으로 균형감과 단정한 느낌을 주는 항아리이다. 은은한 광택이 감도는 순백색 유약이 얇게 입혀졌으며, 유면에 잡물과 빙열이 거의 없는 최상품으로 경기도 광주 금사리, 분원리 일대의 관요에서 제작된 것으로 여겨진다.