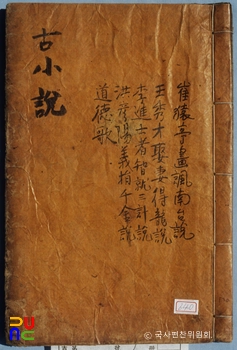

고소설 ()

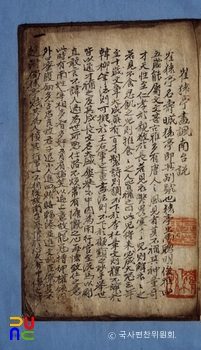

1권 1책. 한문 필사본. 일부 국문으로 필사된 부분이 있다.

「최원정화풍남태설(崔猿亭畫諷南台說)」 · 「왕수재취득용녀설(王秀才取得龍女說)」 · 「이진사자지취삼계설(李進士者智就三計說」 · 「홍언양의연천금설(洪彦陽義捐千金說)」 등 4편의 한문 단편은 전체적으로 야담류의 성격을 띠고 있으며, 「도덕가(道德歌)」라는 제목의 가사 1편이 함께 수록되어 있다.

「최원정화풍남태설」은 성품이 어질고 문장과 그림에 남다른 재주를 지닌 최원정(崔猿亭)이 온갖 비리를 자행하던 재상 남태(南台)를 그림으로 풍자했다는 내용이다. 이 작품은 능력은 있으나 세상에 쓰이지 못한 불우한 인재를 소재로 한 주3 유형에 속하는데, 특히 부조리한 세태를 비판하는 내용이 돋보인다.

「왕수재취득용녀설」은 왕수재(王秀才)가 승천(昇天)하려는 용을 방해하는 늙은 여우를 죽여 준 대가로 용녀(龍女)를 아내로 맞이해 고려 태조 왕건(王建)을 낳았다는 신화적 내용을 담고 있다. 이는 「고려사」에 실려 있는 왕건의 할아버지 작제건(作帝建) 이야기와 흡사한데, 여기서 왕수재는 할아버지가 아닌 아버지로 설정되어 있다.

내용은 왕수재가 남경으로 가는 사절단의 일원이 되어 바다를 건너던 도중, 갑자기 배가 앞으로 나아가지 않는 변고가 일어난다. 이에 왕수재는 해신(海神)이 꺼리는 불결한 사람으로 지목되어 일행과 떨어져 홀로 섬에 남게 된다.

이때 서해 용왕의 아들이 늙은이 모습으로 나타나서 왕수재에게 자신의 승천을 방해하는 늙은 여우를 죽여 달라고 부탁한다. 왕수재는 활을 쏘아 여우를 죽이고, 용녀를 아내로 삼는다. 용녀가 아들을 낳았는데, 그가 바로 왕건이었다. 이러한 이야기는 전국적으로 널리 유포되어 있는 거타지 설화(居陀知說話)에서도 나타난다.

「이진사자지취삼계설」은 학식이 넉넉하고 강개한 뜻을 품고 있던 이 진사가 도적에게 주2 10년간 세 가지 계책을 써서 재물을 탈취하는 활약을 보인 뒤 돌아온다는 군도담(群盜譚) 유형의 작품이다.

첫 번째 계책은 안변부사(安邊府使) 행세를 하여 평안도 부자 피동지(皮同知)의 재물을 탈취하는 것이고, 두 번째 계책은 양녕대군(讓寧大君)의 행세를 하여 칠보산(七寶山)에 있는 여러 절의 재물을 탈취하는 것이며, 세 번째 계책은 선릉(仙陵)에 불을 놓아 함경감영(咸鏡監營)의 재물을 탈취하는 것이다.

이러한 삽화는 「홍길동전」을 비롯하여 야담집에 실려 있는 군도담에서 두루 보이는데, 여기서는 이들의 내용을 약간 변형시켜 하나의 작품으로 재구성하고 있다.

「홍언양의연천금설」은 선조 때의 역관 홍언양이 부친의 장례를 치를 비용이 없어 몸을 팔고자 하는 여인에게 천금을 주고, 뒤에 그 여인이 귀하게 되어 홍언양에게 은혜를 갚는다는 보은담(報恩談) 유형의 작품이다.

홍언양은 영웅호걸로 천하일색을 얻고자 하였다. 마침 중국에 갈 기회를 얻어 그곳에서 한 여인을 만났는데, 그 여인은 부친의 장례를 치를 비용이 없어 몸을 팔아 돈을 마련하고자 하는 기생이었다. 이에 홍언양은 그녀에게 천금을 주고 온다. 이야기를 들은 동료 역관들은 모두 홍언양을 바보라고 비웃었으나 홍언양은 개의치 않았다. 여러 해가 지난 후 홍언양이 중국에 가서 전날 자신이 은혜를 베푼 여인을 만났는데, 그녀는 예부상서의 부인이 되어 있었다. 예부상서가 홍언양의 의로운 행동을 칭송하고, 변무의 일을 해결할 수 있도록 도움을 주었다. 또한 예부상서 부인도 홍언양을 불러 후한 대접을 하고 그에게 많은 비단과 금을 내어 주며 은혜에 보답했다. 왕은 홍언양의 공로를 치하하고 인양군에 봉하였다. 이 작품은 홍순언 이야기를 허구화한 것으로 기본적인 서사 틀은 같다. 비슷한 서사구조를 지닌 한문소설로 「이장백전」이 있다.

「도덕가」는 중국 성현들이 인(仁)·의(義)·예(禮)·지(智)의 도덕으로 지은 집을 구경하고, 후생들도 그런 집을 지으라고 권장하는 내용이다. 단국대학교 율곡기념도서관 주1에 소장되어 있다.