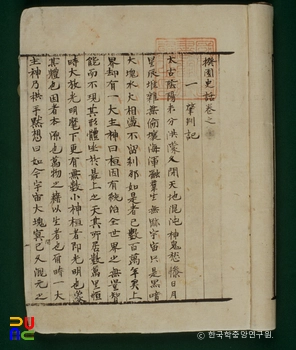

규원사화 ()

서문·조판기(肇判記)·태시기(太始記)·단군기(檀君記)·만설(漫說)로 구성되어 있다. ‘규원’이라는 책 이름은 작자가 부아악(負兒岳:지금의 북한산) 기슭에 지은 자신의 서재 이름에서 딴 것이다. 작자는 서문에서 이 책을 쓴 동기가, 과거시험에 낙방한 자신의 울적한 심기를 달래려는 것과 왜란과 호란을 겪은 뒤의 민족적 울분 속에서 씩씩한 국사(國史)의 필요성을 절감했기 때문이라고 밝히고 있다.

왜란과 호란을 겪은 뒤에 여러 사서(史書)가 출간되어 애국심을 고취시키고 있었지만, 작자는 유학자들의 사관은 주체성 없는 존화사대사상에 젖어 있다고 비판하면서, 유학자들이 외면해 온 고기(古記)들을 참고하여 우리 나라 상고사를 재구성한 것이다.

작자가 참고한 책은 고려 말의 이명(李茗)이 지은 ≪진역유기 震域遺記≫인데, 이 책은 고려 초 발해의 유민이 쓴 ≪조대기 朝代記≫를 토대로 한 것으로 ≪삼국유사≫보다 훨씬 씩씩하게 쓰여진 사서이다. ≪조대기≫가 실재했던 고기임이 ≪세조실록≫을 통해서 확인되므로, ≪진역유기≫라는 책도 실제 있었을 가능성이 크다.

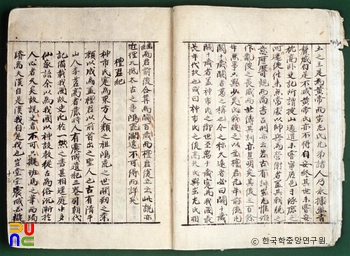

이 책의 <조판기>와 <태시기>에서는 환인(桓因)이라는 일대주신(一大主神)이 천지를 개창하고, 환웅천왕(桓雄天王, 일명 神市氏)이 태백산에 내려와 신정을 베푸는 과정이 서술되어 있다.

즉, 환웅은 신교(神敎)를 선포하고 치우씨(蚩尤氏)·고시씨(高矢氏)·신지씨(神誌氏)·주인씨(朱因氏) 등, 신하의 보필을 받아 366가지 일을 다스렸다는 것이다. 특히, 치우씨는 병기를 제조하고, 고시씨는 농업과 목축을 주관했으며, 신지씨는 문자를 발명하고, 주인씨는 혼인제도를 만들었다. 또한, 복희씨(伏羲氏)는 팔괘를 만들어 음양과 역학(易學)의 시조가 되었다고 한다.

<단군기>에서는 환검(桓儉)으로부터 고열가(古列加)에 이르는 47대의 왕명과 재위기간, 그리고 각 왕대의 치적이 서술되어 있다. 그 중에서도 가장 치적이 많은 것은 환검이다. 그는 환웅의 아들로서 요(堯)임금과 같은 시기에 박달나라 임금이 되어 수도를 길림(吉林)에 두었으며, 9개의 대국과 12개의 소국을 거느려 그 영토는 멀리 요서(遼西)지방에까지 미쳤다.

이 시기에는 문화도 더욱 발전하여 8가(八加)의 관료를 두고, 제천(祭天)을 시작했으며, 8조의 가르침을 지어 백성을 교화하였다. 2대 임금 부루(夫婁)는 큰 홍수를 다스리고 도산(塗山)에서 하(夏)의 우(禹)임금과 만나 화해했으며, 환인·환웅·환검을 제사하여 비로소 삼신(三神)에 대한 제사가 확립되었다.

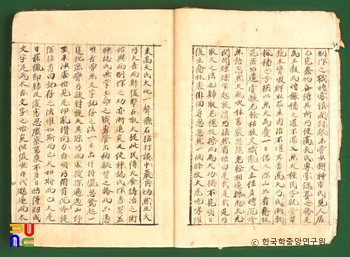

부루는 또한 중국의 순(舜)임금이 차지하고 있던 중국 동북지방을 빼앗고, 국내의 반란을 진압하여 옥저·비류·졸본을 거느리게 되었다. 부루 이후의 임금들은 그 치적이 간단히 처리되어 있는데, 47대 임금 고열가에 이르러 제후가 난립하면서 열국시대가 전개되는 것으로 <단군기>는 끝난다.

마지막으로 <만설>에서는 우리 나라가 만주를 잃어버린 뒤 약소국으로 전락한 것을 개탄하면서, 부강한 나라가 되기 위한 세 가지 조건을 제시한다. 그 첫째는 지리(地利)로써 잃어버린 만주땅을 되찾는 것이고, 둘째는 인화(人和)로써 당쟁을 버리고 단결하는 것이며, 셋째는 보성(保性)으로써 우리 풍토에 맞는 고유문화의 장점을 지니면서 남의 장점도 받아들이는 일이다. 저자가 강조하는 고유문화는 바로 단군시대부터 내려오는 신교(神敎)이며, 주자학은 사대사상의 근원으로서 철저하게 매도된다.

이 책은 결국 민족고유신앙인 신교의 입장에서 쓰여진 일종의 종교사화(宗敎史話)인데, 엄밀한 문헌고증의 토대 위에서 구성된 역사책이 아니라, 주로 전승되어 온 민속자료에 의거해서 엮어진 것이다. 따라서, 상고사의 역사자료로서 가치를 지닌다기보다는 한국문화의 저류를 이루어 온 민속적 역사인식의 한 모습을 보여준다는 점에 가치를 지니고 있다.

현재 우리 나라 역사의 창세기와 단군조선에 관한 기록은 고기라고 통칭되어 온 국내측 자료밖에 없다. 중국인들은 기자 이후의 역사만 적었을 뿐이다. 고기는 처음에는 삼신(환인·환웅·단군)에 관한 전설만 적었으나, 시대로 내려오면서 삼신 이후의 역사를 첨가해 놓았다.

예를 들어 조선 세조 때 권람(權覽)이 지은 ≪응제시주 應製詩註≫에서는 단군의 아들 부루가 도산에서 하우(夏禹)와 만났다는 이야기가 첨가되고, 18세기 초 홍만종(洪萬宗)의 ≪동국역대총목≫에서는 단군이 백성들에게 편발(編髮)과 개수(蓋首)를 가르치고 군신·남녀·의복의 제도를 정했으며, 단군이 팽오(澎吳)에게 명하여 국내의 산천을 다스렸다고 썼다. 그러나 대체로 유학자들의 역사책에서는 부루 다음의 왕들에 대한 언급은 없었다.

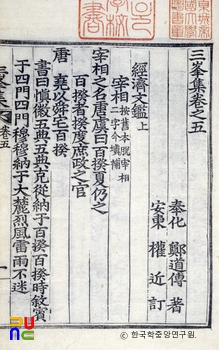

단군시대 47대 왕명을 나열하고, 나아가 동이(東夷)라고 총칭되었던 동방의 여러 종족들을 단군조선의 주민인 배달민족으로 간주하여, 단군조선의 역사를 웅대한 대제국으로 재구성한 것은 대체로 한말의 대종교(大倧敎) 성립 이후부터이다. ≪단기고사 檀奇古史≫와 ≪환단고기 桓檀古記≫는 대종교인들이 쓴 대표적 사서로서, 전자는 대조영의 아우 대야발(大野勃)이 지은 것이고, 후자는 역대의 고기들을 모은 것이라고 내세우고 있다.

하지만 실은 한말·민족항일기의 대종교인들이 창작해서 넣은 대목이 적지 않다. 특히, 단군 47대의 왕명은 ≪규원사화≫의 기사를 그대로 전재하고 있어서, 이 책이 대종교의 역사관에 미친 영향이 적지 않음을 엿볼 수 있다. 그러나 ≪규원사화≫나 그 영향을 받아 이루어진 대종교인의 사서들은 단군조선의 역사를 실제 이상으로 과장하여 서술하였으므로, 이를 역사적 진실로 받아들일 수는 없다고 여겨진다.

더욱이, 동이족을 모두 배달겨레로 해석한 것은 여진족·거란족·몽고족 등 북방민족까지도 한민족으로 오인하는 결과를 가져왔으며, 단군조선이 기원전 24세기에 이미 거대한 제국을 형성했다는 것도 문헌자료는 물론이요 고고학자료에 의해서도 아직 증명되지 않고 있다.

그러나 이러한 종류의 책들이 조선 후기와 한말에 유행했다는 것은 그 나름의 사상사적 의미가 크다. 왜냐하면, 조선시대 사상사의 흐름 속에 유학자들의 역사의식에 대항하면서 그들에게 지속적인 자극을 주는 민족고유의 사상적 흐름이 있었다는 것을 보여줄 뿐만 아니라, 그러한 사상의 근간이 되는 단군민족주의가 민족항일기에는 독립운동의 거점 마련에 커다란 구심점이 되었다는 사실을 알 수 있기 때문이다.