독 ()

독은 조선 전기 아악(雅樂)의 무무(武舞)를 출 때 사용한 의례용 타악기의 하나이다. 세종조 회례연의 헌가(軒架) 악대의 경우 독은 48인이 추는 육일무(六佾舞)의 무무 왼쪽에 위로부터 응(應), 아(雅), 상(相), 독(牘)의 순서로 배치되어, 무무 왼편 가장 아래쪽에 위치했다. 무무의 왼쪽에 배치되는 타악기는 나무, 대나무 혹은 가죽으로 만들고 무무의 오른쪽에는 금속으로 만든 타악기 순(錞), 탁(鐲), 요(鐃), 탁(鐸)이 함께 배치되었다. 대나무로 길게 만들어, 무무를 출 때 북과 함께 땅을 다지듯이 내려쳐 소리를 냈다.

독(牘)은 문무(文舞)가 다 물러가고 무무(武舞)가 들어올 즈음 악생(樂生)이 응(應), 아(雅), 상(相)과 함께 가지고 들어와서, 춤추는 사람 왼편 끝부분에 서서 북소리에 따라 땅을 다지듯이 내려쳐 소리를 내어 춤을 주1 용도로 쓰였다. 세종조 주2의 헌가(軒架) 악대에서는 48인이 추는 주3의 무무 왼쪽 가장 아래 쪽에 배치되었다.

독의 모양과 쓰임에 대해서는 세종 대에 재점검이 이루어지는데, 1430년(세종 12)에 박연은 “아악에 쓰는 독은 대나무로 만들기는 했지만 속을 파내지 않아서 마디마다 모두 막혀 있으므로 ‘속이 비고 밑바닥이 없다’라고 하는 원래 제도에서 벗어났고, 또 두 구멍을 뚫지 않고 채색으로 그린 것도 없으며 땅에 내리칠 때 전혀 소리가 나지 않아 본 제도에 어긋난다”라고 지적했다. 이에 따라 박연은 주4에 의거하여 새롭게 고쳐 만들어 쓸 것을 건의한 바 있다.

독은 아악을 연주하는 음악의 무무를 출 때 사용한 주5이다. 세종 대에는 회례 아악의 무무를 출 때 쓰였고, 사직제례와 종묘제례의 무무를 출 때에도 쓰였다. 정조 대에 이르면 더 이상 쓰이지 않게 된다.

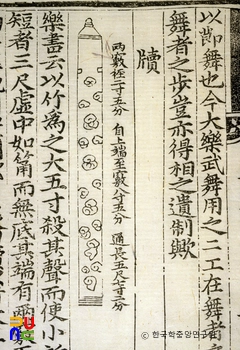

독은 대나무로 만들며 크기는 5치이다. 긴 것은 7자, 짧은 것은 3자인데, 속이 비어 통(筩)과 같고 밑바닥이 없다. 그 끝에는 두 구멍이 있고, 검붉은 색으로 그림을 그린다. 그 소리를 죽여 작게 하는 것은 악(樂)을 절제하기 위해서다.

독을 연주할 때는 무무의 왼쪽 편에 서는데, 뜰에 늘어 서서 양손으로 독을 쥐고 땅을 다지듯이 내려 친다. 땅을 내리 쳐서 소리를 내어 춤추는 사람의 걸음걸이를 조절한다. 독을 연주하는 이들은 홍말액(紅抹額), 즉 붉은 주6로 동여맨 주7을 쓰고 주8에 주9, 주10를 입고 허리에는 금동 혁대를 띤다. 발에는 일종의 버선인 주11을 신고, 검정색 가죽 신 주12를 신는다.