상 ()

상은 고구려에서 사용된 토고이며, 고려와 조선 전기 아악(雅樂)에서 사용된 북이다. 고구려의 성곽 유적 호로고루에서 ‘상’이라는 명문이 새겨진 토기 파편이 발견되었으며, 복원 과정을 통해 북의 지름이 55cm인 북임을 알게 되었다. 고려와 조선에서 사용된 상은 아악, 제례, 회례에서 사용되었다.

고구려 주2는 2009년 토지박물관이 경기도 연천군 임진강 북쪽 연안 현무암 지대에 있는 고대 성곽 유적인 호로고루(瓠蘆古壘)에 대한 3차 발굴 조사 과정에서 발굴되었다. 상고는 13점에 이르는 토기 파편 상태로 출토되었는데, 그중 하나의 파편에 ‘相鼓’라는 주1이 새겨져 있다.

고려에서 사용되었던 상고는 1116년(고려 예종 11) 중국 송으로부터 대성아악(大晟雅樂)이 전래되었을 때 상고라는 명칭으로 유입되었다. 상고는 조선 전기까지 제례에 사용되었으며 무무(武舞)에 활용되었다.

고구려 상고는 복원에 따르면 북의 지름이 55cm로 추정되며, 북 입구 부분에 구멍을 뚫어 가죽을 끈으로 고정할 수 있도록 하였다. 몸체는 흙으로 되어 있는데 두께가 1.7㎝ 정도이며 표면을 문질러 윤이 나도록 주3하였고, 입구 부분에 일정 간격으로 3줄의 구멍을 뚫어 가죽을 메울 수 있도록 하였다.

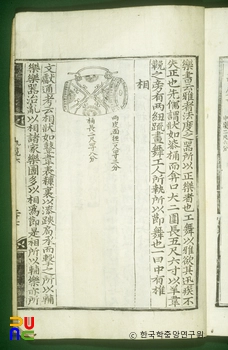

고려와 조선 전기에 사용되었던 상고는 『악학궤범(樂學軌範)』에 기록된바 그 모양은 고대 중국 주4에서 사용되던 주5 혹은 소고(小鼓)인 비(鼙)와 같으며, 겉은 가죽인데 속에는 겨[糠][^6]를 넣고 칠한 판으로 받쳐놓고 친다고 하였다. 통의 길이가 2척 4촌 8푼(약 74.4㎝)이고, 양쪽 가죽면의 지름은 1척 4촌 3푼(약 42.9㎝)이다. 북통에는 두 개의 고리가 있어 끈을 묶어 고정하게 되어 있다.

고구려 상고는 그 발굴 장소가 고구려 성곽이었다는 점에서 주8에 사용되었던 북으로 해석하기도 하고, 토기로 제작된 것이기에 여러 의식에 사용되었던 북일 가능성이 제기되고 있다. 고려와 조선 전기에 사용된 상고는 중국 송의 대성아악에서 유래한 것이다. 「악기(樂記)」에 난(亂)을 상(相)으로 다스린다는 말이 있고, 제가(諸家)의 악도(樂圖)에 상으로 절(節)한다고 하였으니, 『송사(宋史)』 권82 악4에 상은 악을 보상(輔相)하고, 춤추는 이의 걸음(舞者之步)을 절제하는 것이라 한 것과 상통한다.

조선 전기 세종 대에는 제례에서 한 개, 주7에서 두 개가 사용되었으나, 성종 대에는 제례의 무무(武舞)에만 진설되었다. 『악학궤범』에는 무무에 사용될 때 두 공인(工人)이 춤추는 사람의 왼편에서 양쪽 끝을 어루만져 춤추는 사람을 절제한다고 하였다.