퉁소 ()

퉁소는 세로로 부는 긴 죽부(竹部) 단관(單管) 악기(樂器)이다. 삼국시대에도 퉁소와 관련된 악기들이 존재하였다. 퉁소는 고려시대 당악기(唐樂器)로 유입되어, 조선 궁중에서도 활용되었다. 조선 후기에는 민간에서 보편적으로 사용되었다. 퉁소는 김을 불어 넣는 ‘U’자 형태의 취구(吹口)에 청공(淸孔) 하나와 지공(指孔) 다섯 개가 있다. 음역은 낮은 두 옥타브이고, 부드러우나 청공의 울림으로 장쾌한 음색을 가지고 있다. 오늘날에는 궁중 퉁소 음악은 전승되지 않고, 북청사자놀음의 반주 음악이나 신아우, 그리고 산조 등이 많이 연주된다.

퉁소(洞簫)는 위 아래가 통(通)하는 소(簫)라는 의미를 가진 악기이다. 왕자연(王子淵)의 통소부(洞簫賦)에 “통(洞)은 통(通)이니, 밑이 없고 위 아래가 통(通)하는 까닭에 퉁소(洞簫)라고 한다”라고 하였다. 본디 소(簫)는 여러 개의 관을 묶어 만든 악기로서 밑이 막힌 편관악기(編管樂器)였다. 『고려사(高麗史)』에 “퉁소(洞簫)의 구멍이 여덟이라고 하였다”라고 하고 단관(單管) 악기(樂器)로 소개하고 있는 것으로 보아 고려 이전 이미 단관 악기로서 퉁소의 명칭이 형성되었을 가능성이 많다.

고대 퉁소와 같은 악기로서 장적(長笛)이 있었다. 장적은 고구려 안악 제3호분(安岳第三號墳) 주악도(奏樂圖)에 나타나고 있는데, 그 길이가 무릎을 꿇고 연주하는 연주자의 무릎까지 악기의 끝이 내려올 정도로 길다. 백제에서도 고구려 보다는 짧지만 세로로 부는 관악기인 척팔(尺八)이 존재하였음을 정창원에 남아있는 척팔 유물로 확인할 수 있다. 일본 『교훈초』에 따르면 “ 고려적(高麗笛) 중 단적(短笛)을 척팔이라 한다”라고 하였다. 신라 토우에도 세로로 부는 다양한 길이의 관악기가 나타나고 있으니 삼국시대에도 각국에 고루 퉁소가 연주되고 있었음을 알 수 있다.

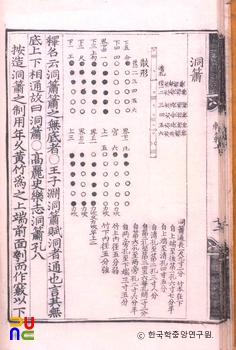

퉁소라는 악기 명칭이 문헌에 등장한 것은 고려시대이다. 『고려사』에 소개되어 있는 퉁소는 당악기(唐樂器)로서 중국에서 유입된 것이며, 8개의 구멍을 가진다고 하였다. 조선시대 『세종실록』을 보면 주1 하나, 주2 여섯, 아래 끝에 주3 둘, 모두 아홉 개의 구멍을 가지고 있는데, 성종 때 악서인 『악학궤범(樂學軌範)』에도 같은 제도의 퉁소가 실려있다.

『고려사』 등에 수록된 퉁소가 궁중음악에서 활용된 것이라면, 민간에서도 다양한 형태의 퉁소가 전승되며 연주되었다. 조선 후기 문집에는 수많은 문인들이 퉁소의 음악을 듣고 느낀 바를 시(詩)로 남긴 바 있다. 특히 이덕무(李德懋)의 『청장관전서(靑莊館全書)』 권9에는 「부퉁소련구(賦洞簫聯句)」가 실려있는데, “고죽이라 백이 숙제처럼 맑았는데[孤竹夷齊淸], 일곱 구멍 혼돈처럼 뚫었구나[七竅混沌鑿]”라고 하여 7공의 퉁소가 소개되어 있다. 김홍도(金弘道)의 민화에는 퉁소를 연주하는 모습들이 자주 형상화되었는데, 이는 퉁소의 민간 보급이 매우 광범위했음을 말해준다.

궁중에서 사용되던 퉁소는 일제강점기를 거치면서 오늘날 사용되지 않는다. 하지만 북한 지역에서 전승되는 북청사자놀음의 중요한 반주 악기로서, 근대기 새롭게 형성된 산조라는 음악을 연주하는 전문적인 악기로서, 그리고 주4와 같은 유랑 주5 집단의 악기로서 그 명맥을 유지하게 되었다.

퉁소는 오래 묵은 주7이나 주6을 사용하여 제작한다. 주8를 ‘U’자 형태로 파서 만들고, 갈대막인 ‘청’을 붙여 독특한 음색의 울림을 내게 하는 청공을 그 아래에 내고, 이어서 음 높이를 낼 수 있는 지공을 위로부터 뒤에 하나, 앞에 네 개를 뚫어서 악기를 제작한다.

현재 전승되는 퉁소 중 대표적인 것으로 북청사자놀음에 사용되는 퉁소(혹은 퉁쇠)와 남도 지역의 시나위와 산조 연주에 사용되는 퉁소(혹은 퉁애, 퉁어)가 있다. 전자는 그 길이가 70cm 정도되는 데 비해, 후자는 대략 50~60cm 정도로 길이가 짧다. 북청사자놀음에서는 최근 조금 짧은 퉁소로 개량하여 사용하고 있기도 하다.

입술을 가볍게 다문 상태에서 아래 입술에 취구를 대고 가볍게 김을 불어 넣는데 김이 취구의 안팎으로 나뉘어 들어가면서 관 안의 공기를 진동하게 하여 소리를 낸다. 김의 세기에 따라 주21을 낼 수 있는 악기로 평취(平吹)와 역취(力吹)로 옥타브 소리를 낼 수 있다. 음역은 두 옥타브 정도를 낼 수 있는데, 그 길이가 짧은 단소에 비해 음이 낮고, 청공의 울림으로 부드럽거나 장쾌한 음색을 만들어 낼 수 있다.

퉁소는 다섯 지공을 모두 사용하여 음악을 연주하는데, 북청사자놀음 반주 음악을 연주할 때만 오른손 엄지로 위로부터 제4공을 전문적으로 막으며, 제5공을 사용하지 않는다. 퉁소의 음역은 두 옥타브 정도인데 단소보다 음역대가 낮다. 북청사자놀음(北靑獅子놀음)에 사용되는 퉁소를 연주할 때는 고개를 가로로 저으며 연주하는 주14이 특징이며, 남도 지역의 시나위와 산조 연주에 사용되는 퉁소를 연주할 때는 고개를 살짝 흔들며 돌려 연주하는 요성이 주로 사용된다.

조선 궁중에서 연주되던 퉁소는 『악학궤범』에 따르면 오례의(五禮儀) 및 성종조(成宗朝) 종묘(宗廟) 영녕전(永寧殿) 등가(登歌) · 헌가(軒架), 주10 친행(親行) 전상악(殿上樂) · 전정악(殿庭樂), 섭행(攝行) 전상악, 고취(鼓吹), 종조 전정고취(殿庭鼓吹) · 전후고취(殿後鼓吹) 등의 제례악(祭禮樂), 연례악(宴禮樂) 및 고취악(鼓吹樂)에서 사용되었다. 이후 영소전(永昭殿) 제향의 전상악 · 전정악에도 사용되었으며, 경모궁(景慕宮) 제례악에도 퉁소가 사용되었다.

민간에서의 퉁소 전통은 일제강점기에 두드러지게 나타난다. 함경남도 북청군 여러 지역에서 전승되는 북청사자놀음의 반주 음악에 주요한 악기로 퉁소가 사용되었는데, 해방 후 남한으로 이주한 퉁소 연주가들이 전승한 퉁소 음악으로 애원성, 주11 등의 민요 연주와 북청사자놀음 전 주15에서 사용하는 주16, 주20, 칼춤, 사자춤 초장 · 중장 · 말장, 주18 등이 있다. 남도 지역에서도 시나위 연주나 산조 연주에서 많이 활용되었는데, 당시 산조 명인으로 유동초, 정해시 등이 유성기 음반을 주19 하였다. 이들 명인들은 풍각쟁이들이 연주하던 새소리 묘사가 들어간 봉장취라는 음악을 연주하기도 하였다.

오늘날 퉁소 음악은 한국퉁소연구회, (사)북청사자놀음보존회, 함경남도 무형문화재 제2호 퉁소신아우보존회 등을 통해 남북한의 퉁소 음악이 전승, 보존되고 있는데, 특히 남북 분단 이후 남한에서는 전승되지 않았던 퉁소 신아우가 다시 복원되어 전승되고 있다는 점은 매우 주목할 만하다.