연례악 ()

연례악은 왕실에서 연주되었던 음악을 지시하기 때문에 주1 궁중음악뿐 아니라 고려와 그 이전 왕조에서 연주된 음악까지 아우른다. 다만, 고려 이전의 연례악에 대한 기록이 거의 없어 구체적으로 알 수 없을 뿐이다.

연례악에 대한 상세한 내용은 고려시대부터 알 수 있다. 주로 『고려사』 「예지」와 「악지」에 전하는데, 그 기록에 의하면 고려시대에는 연례악으로 우리나라의 향악(鄕樂)과 중국 주2에서 들어온 음악인 아악(雅樂)과 교방악이 쓰였다. 고려 예종 11년(1116년)에 들어온 아악은 주로 제사악으로 쓰였고, 연례악으로는 일부 의례에만 쓰였다.

고려시대에 연례악은 향악과 송나라 교방악이 중심을 이루었고, 그중 일부는 향악정재와 당악정재의 반주 음악으로 쓰였다. 고려시대 향악에는 삼국의 음악까지 포함되어 있었고, 그 일부는 조선조까지 전승되었다. 무고정재에 쓰인 정읍, 아박정재에 쓰인 동동 등이 이에 해당한다.

송나라 때 유행하던 시의 형태의 사(詞)를 노래하던 음악을 송사악(宋詞樂) 또는 당악이라고 하였는데, 고려 문종 27년(1073년)에 송나라에서 들어온 당악정재가 전래되는 과정에서 전해졌다. 보허자를 비롯한 많은 송사악은 당악정재의 반주 음악으로 쓰였으나, 낙양춘처럼 정재의 반주 음악으로 쓰이지 않은 곡도 있었다.

조선 초에 연례악은 대부분 고려시대의 음악을 답습하였고, 세종이 아악을 새롭게 정비하고 그것을 제사악과 연례악으로 두루 사용함에 따라 한때 아악이 연례악에서 중요한 위치에 놓이기도 하였다. 그러나 세종 29년 무렵 세종이 여민락, 정대업, 보태평, 발상 등의 새로운 향악곡을 제정하면서 조선 왕실의 연례악은 큰 전환점을 맞게 되었다.

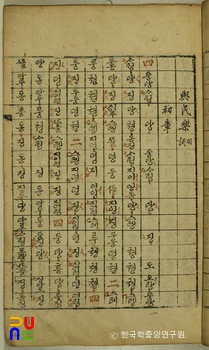

『악학궤범』에는 조선 전기에 연례악으로 쓰인 악곡명과 그 음악을 연주한 악대에 대한 기록이 상세하다. 특히 각종 주3 때에 추는 정재에 따르는 반주 음악 내용이 상세한데, 정읍, 동동, 영산회상, 보허자등이 연례악으로 사용된 세세한 부분을 알려 준다.

조선조 연례악은 1910년 한일병합으로 인해 큰 위기를 맞았다. 궁중 의례가 폐지됨에 따라 조선조에 사용했던 연례악을 의례와 연향에서 연주할 수 없게 되었다. 의례의 폐지와 더불어 조선조에 궁중음악을 담당하던 왕실 음악 기관이었던 장악원(掌樂院)이 주4로 바뀌고, 음악인도 크게 줄면서 조선조 궁중음악의 명맥 유지가 어렵게 되었다. 이러한 상황에서 조선조 연례악은 주로 이왕직아악부 소속 음악인들이 월례 발표회 형태로 선보였던 이습회(肄習會)를 통해 무대 공연 형태로 연주되었다.

장악원과 이왕직아악부를 통해 전승되었던 연례악은 1951년 개원한 국립국악원을 통해 전승되고 있다. 여민락, 여민락만, 주5, 해령, 수제천, 동동, 보허자, 낙양춘 등은 조선조 연례악으로서 오늘날까지 연주되고 있다.

연례악은 연향적 성격이 없는 의례인 주6, 조참(朝參) 등에서 연주된 음악도 포함되기 때문에 연례악과 연향악은 차이가 있다. 연향악은 말 그대로 연향에 쓰인 음악을 뜻하므로 연향이 아닌 의례에서 연주된 음악은 연향악이 되지 않는다. 따라서 연례악은 연향악보다 상위의 개념으로 제사에 쓰이는 제례악과 대칭되는 개념이 된다.

연례악은 궁중의 모든 의례에 쓰인 것은 아니고, 격이 낮은 의례에는 쓰이지 않았다. 마치 길례 중 소사(小祀)에 속한 제사에 음악을 쓰지 않는 것과 같았다.

연례악은 음악의 성격과 용도에 따라 조의악(朝儀樂), 연향악(宴享樂), 고취악(鼓吹樂)으로 나눌 수 있다. 조회, 조참, 대사례 등과 같은 의례에 쓰인 음악, 궁중 잔치에서 국왕의 출궁과 환궁, 왕세자의 주7, 찬[饌案]과 술잔을 올리는 절차에서 연주하는 음악, 궁중정재의 반주 음악, 국왕의 행행(行幸) 때의 고취악까지 포괄한다. 이들은 개별 악곡을 지시하는 개념이 아니다. 의례별로 용도에 따른 악곡이 각각 별도로 있었던 것은 아니기 때문이다. 예컨대 여민락은 조회에서 연주되기도 하고, 연향에서 연주되기도 하고, 고취악으로도 연주되었다. 이처럼 기능에 따른 악곡상의 구별은 명확하지 않았다.

조선 왕실에는 연례악을 연주하는 악대로 전정헌가(殿庭軒架), 전정고취(殿庭鼓吹), 연례악용 등가(登歌), 전후고취(殿後鼓吹), 전부고취(前部鼓吹), 후부고취(後部鼓吹) 등이 있었다. 그 밖에 주8과 주9 등의 악인들도 있었다. 이들 악대와 악인들은 유교 정치의 형정과 교화의 지배틀 안에서 규범화되어 선별적으로 쓰였으며, 의례의 시행 목적과 격식에 따라 차별되었다.

『국조오례의』와 『춘관통고』 등의 예서(禮書)나 『악학궤범』과 같은 주10에는 왕실에 설치된 악대의 쓰임에 대한 규정이 전한다.

조선조 연례악은 전승 과정에서 변화가 있었으나, 의례의 격이 높고 낮음에 따라 차등을 두었던 방식은 계속 유지되었다. 예컨대 악대를 달리하거나 같은 악대일지라도 규모를 달리하기도 하였다. 또한 연주 악곡에도 차이를 두었는데, 아악과 속악(俗樂)으로 차등을 두는 것으로 원칙을 삼을 때도 있었고, 동일 악곡을 쓸 경우에는 중심음의 음높이를 달리하는 방식을 쓰기도 하였다.

오늘날 고려와 조선조 연례악으로 쓰였던 수제천, 동동, 보허자, 낙양춘, 여민락, 여민락만, 여민락령 등의 음악이 국립국악원을 통해 전승되고 있다.

국립국악원을 통해 전승되는 수제천, 동동, 보허자, 낙양춘 등은 고려시대부터 사용된 궁중 연례악의 전통이 이어지고 있으며, 여민락, 여민락만, 여민락령 등은 조선조 궁중 연례악의 전통이 이어지고 있는 역사성 깊은 음악이다.