관 ()

관은 관악기의 총칭이거나 지(篪)와 유사한 6공의 관악기 및 조선 궁중에서 사용되던 관악기를 말한다. 조선 태종대에 아악에서 사용된 관은 두 개의 관을 엮은 쌍관으로 6개의 지공을 가지고 있으며, 관의 윗부분으로 김을 넣어 소리낸다. 황종(黃鐘)부터 청협종(淸夾鐘)까지 12율 4청성을 갖추고, 궁중의 아악과 속악에서 사용되었다.

『악서(樂書)』에는 선왕(先王)이 관(管)을 만든 것은 그것이 음과 양의 소리에 모두 통달하였기 때문이라 하였다. 중국 한대(漢代) 주1의 주2에 따르면 관은 다른 관악기 지(篪)와 같이 6공이며, 12월의 음이라 하였다.

『맹자(孟子)』 양혜왕(梁惠王) 하편에 백성들이 주3의 성(聲)과 주4의 음(音)을 듣는다고 하였기에 관은 당시에도 관악기의 총칭으로 사용되었다. 『시경(詩經)』에는 "소관(簫管)"이라는 표현이 등장하는데, 이는 관이 편관(編管) 악기가 아닌 단관(單管) 악기임을 의미한다.

조선 궁중의 주16로서 관은 송(宋)으로부터 대성아악(大晟雅樂)의 유입과 함께 들어오지 않았으나 조선시대 태종대에 아악에서 사용된 기록이 있다. 『세종실록(世宗實錄)』에 세종대 고문(古文)에 의거해 관 둘을 합쳐 연주하기로 한 것을 보면 세종 이전의 관은 단관이었으며, 이후로 쌍관(雙管)으로 연주되었음을 알 수 있다.

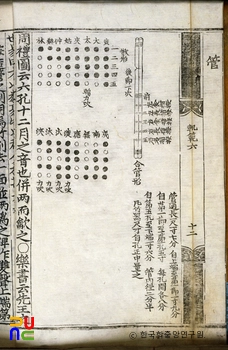

조선 초기 이전에 중국 문헌에 나타난 관은 단관 악기로, 때론 지와 같은 관악기로 6공을 가진 관악기를 의미했다. 하지만 조선 초기 궁중 아악에서 사용된 관은 6공을 가진 두 개의 관을 묶은 형태를 지녔다. 『악학궤범(樂學軌範)』에는 1척 1촌 7푼 길이의 오죽관(烏竹管)의 한 면을 깎아 버리고, 누런 주5로 관대 둘레의 크기에 따라 굵게 또는 잘게 동여맨다고 한다. 『악서』에 따르면 “바닥이 있으며[有底]”라고 하여 지와 같이 십자로 구멍을 낸 바닥을 아래쪽에 대었을 가능성이 보인다.

상단(上端) 첫 마디 뒤쪽을 잘라 마디를 통하게 하는데, 주6은 모두 다섯으로 지공 사이의 거리는 8푼이다. 앞에 낸 다섯 지공을 맨 위로부터 왼손 검지, 왼손 중지, 오른손 검지, 오른손 중지, 오른손 약지로 잡고 연주한다. 관의 위쪽 양단을 위, 아래 입술로 대고 소리를 내면, 소리는 뒷 구멍[後穴]에서 나오는데, 두 관에서 두 소리가 난다.

관은 다섯 구멍을 모두 막은 주7부터 1공과 4공을 막고 세게 역취(力吹)로 불어 내는 주8까지, 모두 12율 4 청성(淸聲)을 갖추고 있다. 『악학궤범』에 제시된 산형(散形)에 따르면 반음(半音)을 내기 위하여 주9이 사용되지 않는 특징이 나타난다. 또한 주11의 경우 주10와 같은 운지법을 하되, ‘잠시 역취’해서 반음 높은 음인 태주를 내도록 되어 있다.

조선 초기 주12와 『악학궤범』 등에 의하면 관은 아악 주18에서 모든 등가(登歌)와 헌가(軒架)에 사용되었고, 속악(俗樂) 진설에서는 주13 주19 및 주20의 전상악(殿上樂)과 전정악(殿庭樂), 종묘와 주15의 헌가 등에서 다른 주21와 주22와 함께 편성되어 연주되었다. 전정헌가(殿庭軒架)의 경우 『오례의』 전정헌가에서는 관이 편성되었으나 성종대 전정헌가에서는 생략되었고, 그 뒤 『춘관통고(春官通考)』에 의하면 정조 때 아악의 헌가에서만 편성되었는데, 사직 헌가에서는 관 대신 지가 사용되었다. 현재는 연주되지 않는 아악기이다.