서재야회록 ()

「서재야회록」은 벼루 · 먹 · 종이 · 붓의 문방사우를 의인화(擬人化)하여 지은 전기체(傳記體)의 형식을 띠고 있으며, 문방사우 사이의 담화를 통해 인간세상에서 벌어지는 문제들을 논하였다. 신광한의 한문단편소설집 『기재기이(企齋記異)』에 실려 있다.

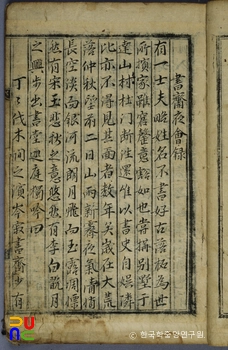

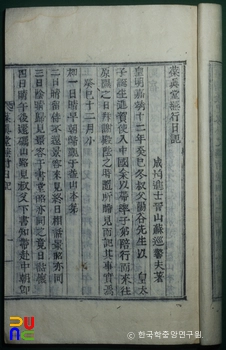

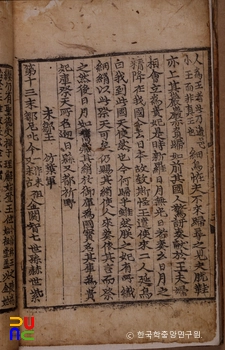

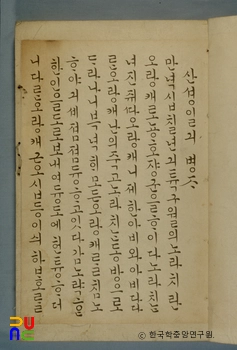

목판본은 1553년(명종 8)에 간행된 고려대학교 만송문고(晩松文庫) 소장본 『기재기이』에 실린 것으로 총 25면, 매면 9행, 매행 16자로 되어 있다. 필사본은 일본 덴리대학(天理大學) 이마니시문고(今西文庫) 소장본 『기재기이』에 실린 것이 있는데 총 20면, 매면 9행, 매행 18자로 되어 있다. 또, 규장각도서의 『수성지(愁城誌)』에 「수성지」와 함께 필사된 것이 있다.

주인공인 선비가 서당 밖에서 시를 읊다가 방안에 치의현관(䅔衣玄冠) · 반의탈모(班衣脫帽) · 백의윤건(白衣綸巾) · 흑의흑모(黑衣黑帽)의 네 사람이 모여 서로 자신들의 가계와 생활담을 이야기하는 것을 엿듣게 되었다. 선비는 이들이 벼루 · 먹 · 종이 · 붓임을 깨달았다. 선비가 서로의 회포를 시로 읊자고 제의하여 읊기를 마치자 그들은 지금껏 주인의 은혜를 입었으니 멀리 버리지 말아달라는 당부와 함께 사라져버렸다.

선비는 날이 밝자 자신이 쓰던 벼루와 붓과 먹을 닥종이[楮紙]에 싸서 땅에 묻었다. 그러고 나서 제문(祭文)을 지어 이들의 신위 앞에 정중한 제사를 드렸다. 그런 뒤에 이들 넷은 주인을 찾아와 사례하고는 선생은 40년을 더 살 수 있다고 축수하고 사라졌다. 그 뒤에 다시 이러한 괴변이 일어나지 않았다.

「서재야회록」은 버려진 벼루, 망가진 붓자루, 다 닳은 먹, 장독뚜껑으로 덮었던 닥종이의 문방사우가 가전(假傳)으로 의인화되어 사건이 전개되고 있다. 이들을 싸서 묻고 조상(弔喪)하는 글은 「조침문」과도 흡사하다.

선비가 오랫동안 애용하던 문구들을 의인화하여 주인과의 사이에서 자기 조상들의 역사적 계보와 내력을 이야기하고 못 다한 사실들을 시로써 읊어가는 구성법은 마치 진현(陳玄: 먹) · 도홍(陶泓: 벼루) · 모영(毛穎: 붓) · 저선생(楮先生: 종이)으로 의인화된 한유(韓愈)의 「모영전(毛穎傳)」, 또는 조선 후기 남유용(南有容)의 「모영전보(毛穎傳補)」와도 흡사하다. 그러나 선비인 주인이 사용하던 문방구가 주인과 대화를 하고 제문을 지어 위로하자 수명까지 연장시켜 사례한다는 감응의 방법은 독특하다고 하겠다.