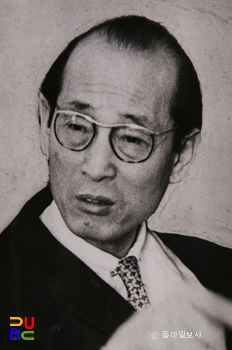

안익태 ()

1906년, 평안남도 평양에서 출생했다. 1922년, 평양 숭실학교(崇實學校) 시절부터 바이올린을 연주하였으며 1926년에 동경 고등 음악 학원에 입학하여 하인리히 베르크마이스터에게 첼로를 주1. 1930년 4월, 동경 고등 음악 학원 졸업 후 미국 신시내티 음악원으로 유학하였다. 1933년 2월부터는 필라델피아의 템플 대학으로 전학하여 학업을 지속했다. 이듬해 3월에 필라델피아의 청소년 아마추어 오케스트라인 심포니 클럽을 지휘했으며 같은 해 여름, 미국 버몬트주의 벌링턴에 소재한 청소년을 위한 여름 캠프에서 학생 오케스트라를 지도했다.

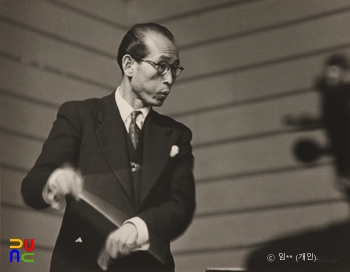

1935년, 한국 민요(民謠)를 편곡한 「한국음악의 첫 선언」을 필라델피아에서 출판했다. 같은 해 11월, 「애국가」를 작곡하고 연말에 시카고 한인 교회에서 주2. 1936년 1월에는 샌프란시스코 대한국민회에서 「애국가」를 출판했다. 1936년 여름 동안 오스트리아 잘츠부르크에서 개최된 음악 아카데미에서 세계적 주3인 펠릭스 바인가르트너와 부르노 발터의 지도를 받았다. 같은 해 9월에는 헝가리의 부다페스트 주4을 지휘하며 자신의 첫 오케스트라 작품 「페스토랄(방아타령)」을 초연했다.

1937년 말, 미국을 떠난 안익태는 1938년 2월, 아일랜드의 더블린에서 「한국환상곡」을 초연 지휘했다. 이후 곧바로 대륙으로 건너가 4월부터 부다페스트에서 에르뇌 도흐나니에게 작곡 레슨을 받았다. 이 무렵부터 1941년 말까지 헝가리 정부의 경제적인 후원으로 리스트 음악원에서 졸탄 코다이에게 배울 수 있었다. 헝가리의 일본 주5은 안익태를 일본 지휘자로 홍보하며 연주회를 개최하였고 안익태의 오케스트라 작품 「에텐라쿠」가 1940년 4월, 로마에서 초연되었다. 일본이 독일, 이탈리아와 3국 동맹 협정을 맺은 1940년 9월 이후부터 「애국가」 선율이 삭제된 「한국환상곡」을 「교쿠토(극동)」라는 제목으로 공연하였다.

1940년과 1941년 2년 동안 이탈리아와 동유럽의 주요 도시에서 지휘했으며 1942년부터는 일본과 독일의 친선 협회인 일독회의 지원을 받아 3월에 비엔나 교향악단을 지휘하며 세계적 작곡가 리하르트 슈트라우스와의 만남이 이루어진다. 같은 해 9월에는 주6 건국 10주년을 기념하는 「대관현악과 합창을 위한 교향적 환상곡 ‘만주국’」을 초연하였다. 이 곡은 「애국가」가 빠진 「한국환상곡」에 합창이 포함된 4악장을 추가한 것으로 추정된다. 이때부터는 독일 전 지역의 여러 도시와 프랑스 파리, 스페인의 도시들을 순회하며 다수의 연주회를 지휘하였다. 안익태는 1943년 11월에 개최된 스페인 바르셀로나 음악회에서 베토벤 작품만으로 구성된 일본 색이 빠진 프로그램을 지휘하기 시작한다. 특히 이듬해 4월, 파리에서 3회에 걸쳐 개최된 베토벤 페스티벌 전체 프로그램을 지휘함으로써 베토벤 전문가로서의 위상을 굳혀나갔다.

1944년 6월 6일, 연합군의 노르망디 상륙 주7 직후 파리를 떠나 스페인 바르셀로나로 향했다. 1944년 12월까지 바르셀로나 북쪽 도시인 사가로에 머물면서 「한국환상곡」을 다시 작곡하여 완성하였다. 이 곡이 현존하는 가장 오래된 버전이다. 바르셀로나에 머물며 종전을 맞이한 안익태는 1946년 7월, 스페인 여성 로리타 탈라베라와 결혼하였다. 같은 해 11월에는 마요르카 교향악단이 창단되면서 초대 상임 주8로 임명되었다.

1950년 3월에 처음으로 한국 여권을 발급받았으나 한국전쟁의 발발로 주9 입국이 미루어졌다. 1953년 12월, 미국 신시내티 교향악단의 송년 음악회에서 「한국환상곡」을 지휘하며 정식으로 미국에서 데뷔하였다. 1955년, 이승만 대통령 80회 탄신 축하 공연을 위해 25년 만에 귀국하여 대중으로부터 큰 환영을 받았다. 1957년과 1958년에는 미국 순회공연을 통해 「한국환상곡」을 미국민에게 소개하였으며 이후 유럽의 런던과 파리, 아시아의 일본과 대만, 필리핀, 그리고 중남미의 여러 국가를 돌며 「한국환상곡」을 지휘하였다.

1962년 5월에는 서울에서 제1회 국제음악제(國際音樂祭)를 개최하면서 국내 음악계와의 관계가 악화하였다. 결국 국제음악제는 1964년 5월, 제3회를 끝으로 중단되었다. 1965년 7월, 그의 주10 「논개」를 런던에서 지휘한 것이 그의 마지막 공연이었다. 런던 공연 직후 주11에서 요양하던 중 건강 상태가 악화하자 바르셀로나 병원으로 옮겼으나 그곳에서 9월 16일에 사망하였다.