옥원재합기연 ()

「옥원재합기연」은 조선 후기에 지어진 작자 미상의 국문 장편소설이다. 현재 4종의 이본이 확인된다. 필사기 등을 통해 18세기에 창작된 것으로 추정되고 있다. 제목은 ‘옥으로 만든 원앙이 다시 만나게 된 기이한 사연’이라는 의미이며, 후속작 「옥원전해」와 함께 연작을 이룬다. 송나라 신종과 철종 연간 신법당과 구법당 사이의 정치적 대립을 배경으로 소씨·이씨·경씨 가문의 인물을 둘러싼 혼인과 갈등을 주 내용으로 한다. 작가가 「옥원재합기연」 연작 외에 「십봉기연」·「명행록」·「비시명감」·「신옥기린」을 지었다는 필사기가 있다.

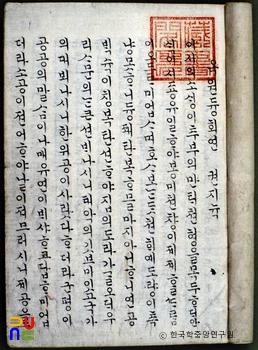

① 온양정씨 정경부인은 「옥원재합기연」 제111권을 병오년(1786) 2월부터 정미년(1787) 3월까지 변생원의 고모의 도움을 받아 필사했다. 대부분은 직접 베꼈고, 제1221권과 「옥원전해」 제1~4권은 경술년(1790) 5월부터 신해년(1791) 7월까지 ‘뎡동셔상방’에서 셋째 며느리 반남 박씨(潘南 朴氏), 셋째 아들〔勉兢〕의 맏며느리 해평 윤씨(海平 尹氏), 맏아들〔勉恒〕의 맏며느리 기계 유씨(杞溪 兪氏)와 함께 베꼈다. 「옥원전해」 제5권은 병진년(1796) 3월 1일부터 3일까지 기계 유씨에게 필사하도록 하였다.

② 서울대본은 온양 정씨의 증손자부 해평 윤씨에 의해 정미년(1847) 2월 일부 개장되었다. 온양 정씨의 필사를 도운 사람은 장남 면항(勉恒)의 큰며느리 기계 유씨, 삼남 면긍(勉兢)의 큰며느리 해평 윤씨 등이다.

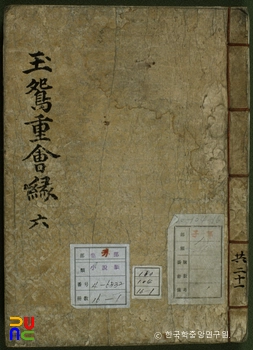

이본으로는 한국학중앙연구원 장서각에 낙선재본소설 「옥원중회연(玉鴛重會緣)」이 있다. 이는 21권 21책 분량의 국문 장편소설로, 1권에서 5권까지가 없어진 주1이다. 「옥원중회연」과 「옥원재합기연」을 비교해 보면, 분권(分卷) 방식은 달라도 내용에는 차이가 없다. 그러나 세부 서술에 있어 약간 차이가 있고, 「옥원중회연」에는 잘못 필사된 부분이 상당히 많다. 따라서 서울대본 「옥원재합기연」이 낙선재본 「옥원중회연」보다 선행본이거나 저본이었을 가능성이 높다. 그 외에 이화여자대학교 소장본 「옥원중회연」 3권 3책(권11~권13만 있는 낙질), 연세대학교 소장본 「옥원재합」 10권 10책이 있다.

한편, 온양 정씨 필사본 「옥원재합기연」의 원작자는 규방 여성으로, 「옥원재합기연」의 파생작인 「십봉기연」 외에 「비시명감」 · 「신옥기린」 · 「명행록」도 지었다고 한다. 이로 보면 국문 장편소설은 세책점에 의해 전문적으로 양산된 것뿐만 아니라 규중 여성에 의해 창작된 것도 상당수 있을 듯하다.

온양 정씨 필사본 「옥원재합기연」 권14와 권15 각각의 표지 안쪽에는 민간에서 유통되었음직한 소설의 목록이 실려 있다. 권14에는 명행녹 · 비시명감 · 완월 · 옥원재합 · 십봉긔연 · 신옥긔린 · 뉴효공 · 뉴시삼대록 · 니시셰대록 · 현봉쌍의록 · 벽허담관졔언녹 · 옥환긔봉 · 옥닌몽 · 현씨냥웅 · 명쥬긔봉 · 하각노별녹 · 임시삼대록 · 소현셩녹 · 손방연의 · 쌍녈옥쇼봉 · 도앵행 · 취미삼션녹 · 취해록 · 녀와션 등의 서명이, 권15에는 개벽연의 · 타녹연의 · 셔쥬연의 · 녈국지 · 초한연의 · 동한연의 · 당진연의 · 삼국지 · 남송연의 · 북송연의 · 오대됴사연의 · 남계연의 · 쇼현셩녹 · 옥소긔봉 · 셕듕옥 · 소시명행녹 · 뉴시삼대록 · 님하뎡문녹 · 옥인몽 · 셔유긔 · 튱의슈호지 · 셩탄슈호지 · 구운몽 · 남졍긔 등의 서명이 있다.

최근 연구에 따르면 종이의 지질과 물리적 형태, 목록 기록 방식 등을 고려할 때 해당 목록은 1847년 이후에 작성되었을 가능성이 높다고 평가된다.

「옥원재합기연」은 신법당(新法黨)과 구법당(舊法黨)의 대립이 있었던 북송의 신종(神宗) · 철종(哲宗) 때를 무대로 하여, 구법당의 인물인 소세경(蘇世卿, 자 君平)과 신법당을 추종하는 아버지를 둔 이현영(李賢英) 사이의 이합(離合)을 다룬 소설이다. 제목은 소세경과 이현영의 혼약 신물인 옥(玉) 원앙(鴛鴦)의 이합(離合)이 두 사람의 이합을 상징하고 있는 데서 비롯된 것이다.

이 소설의 본 주제는 두 가지로, ① 옥원(玉鴛)이 이산했다 자웅이 합쳐짐에 따라 소세경과 이현영도 이산했다가 재합한다는 것, ② 소세경의 아버지인 소송(자 자용)이 신의를 지켜, 자신을 모해하려 한 벗 이원의(자 단복)의 딸 이현영을 거두어 며느리로 삼고, 천진한 본성대로 뜻을 이룬다는 것이다.

작품의 줄거리는 다음과 같다. 소세경과 이현영은 부모가 주혼(主婚)하여 혼약을 하고, 세경의 어머니가 옥원앙 한 쌍을 빙물로 준다. 그러나 세경의 어머니가 별세하고 소공이 여혜경의 신법 실시에 반대하다가 유배를 가자, 장원 이원의는 혼약을 파기한다.

이 상서는 여혜경과 공모하여 세경을 죽이려 한다. 세경은 우여곡절 끝에 백연이란 가명으로 여장하여 이현영의 시비로 들어간다. 이 상서가 여혜경의 구혼을 받아들이자 부녀 간에는 갈등이 심화된다. 백연(세경)은 옥원을 빼내 집을 나온다. 마침 여혜경의 아들이 죽자 이 상서는 승상 왕안석과 혼약을 한다.

이현영은 집에서 빠져나와 다니다가 아버지의 적소를 찾아가던 세경과 만나고, 백연(세경)이 남자였다는 사실을 알고는 강물에 투신한다. 세경은 옥원과 제문을 싸서 강물에 띄우고는 사경을 헤매다가 아버지 소공에 의해 구조된다.

이현영은 왕 승상의 구조를 받고 부녀의 의리를 맺게 된다. 왕 승상은 백수노옹에게서 받은 옥원 한 짝을 이현영에게 주려 하나 이현영은 받지 않는다. 뒤에 왕 승상의 직고로 소공이 유배에서 풀려나고, 옥원앙을 맞추어 본다.

이현영은 왕 승상 가문이 전에 혼약하였던 관계임을 알고 자살을 시도하지만, 구출되어 외가에서 지내면서 본가에는 죽은 것으로 알게 한다. 이현영은 시아버지와 의부의 설득에도 불구하고 소세경이 자기 부친을 원수로 대하는 것을 알고는 혼인을 거부한다.

시부모와 남편의 노력에도 이현영이 냉담하게 굴자, 소세경은 공부를 하러 떠나 6년을 보낸다. 장원급제한 소세경이 사위임을 안 이 상서는 속죄의 뜻을 표하기도 하고 욕을 하기도 한다. 그래도 사위가 자신을 받아들이지 않자, 심지어 자객을 보내기까지 한다.

이원의가 역귀창을 얻어 사경을 헤매자 이현영은 남편인 소세양을 더욱 원망한다. 그러나 죽음에 이른 이원의를 소세양이 의술로 회생시킴으로써 옹서 간에 화해가 이루어진다. 이 과정에서 이 상서의 아들 이현윤이 지극한 효성을 발휘한다.

이현윤과 경빙희 소저 사이에 혼담이 있게 되지만, 경 상서는 이원의를 짐승같이 여기며 혼사를 반대한다. 그러던 중 경공 가족이 상경하다가 경 소저 모녀가 도적에게 납치되는 일이 발생한다. 이때 이현윤이 그들을 구출하여 남매의 의리를 맺는다.

황상의 주혼지를 내리자 경 소저는 충격으로 전신불수가 된다. 이때 소세경이 신약과 의술로 경 소저를 완쾌시켜 3년 만에 이현윤과 경 소저가 완전히 합하게 된다. 소세경 부부는 회혼례를 올리고 옥원의 재합을 확인한다.

이 소설은 남녀 주인공을 서로 갈등하는 두 집안의 인물들로 설정하고 있다는 점이 특징이다. 특히 소인형 장인과 군자형 사위 사이의 옹서 갈등담이 두드러진다.

이 소설과 비슷한 시대 상황을 배경으로 하는 소설로는 청대 소설 「인봉소」가 있다. 이는 낙선재본 소설 「인봉소」로 번역되었는데, 시대 상황과 남녀 주인공을 얽어두는 방식은 「옥원재합기연」과 전혀 다르다. 「인봉소」에서는 남녀 주인공의 갈등이 없고 신구 법당의 대립은 배경 상황에 그치지만, 「옥원재합기연」에서는 남녀 주인공이 양쪽 부친의 파당 대립과 관련하여 갈등을 일으키고 있다.

「옥원재합기연」의 전개에 있어서는 본 주제보다도 관련 인물의 후일담이 훨씬 많은 분량을 차지한다. 특히 후반부는 소세경의 입공담, 이현윤(이현영의 동생, 윤필)과 경 소저의 결연담이 대부분을 차지한다. 이 소설의 후반부에는 「옥원전해」라는 후속편이 있다고 고지되어 있다.

또한 「옥원재합기연」에는 후속편으로 「옥원전해」 외에 「십봉기연」이 있다고 기록되어 있으나, 「십봉기연」의 소재는 아직 확인되지 않았다.