왕산문집 ()

1982년 허위의 사손(嗣孫) 허흡(許洽)이 설립한 방산기념사업회(舫山紀念事業會)에서 편집·간행하였다. 권두에 이상건(李相虔)의 서문 및 연보가 있고, 권말에 강주진(姜周鎭)과 손자 허경성(許敬誠) 등의 발문이 있다.

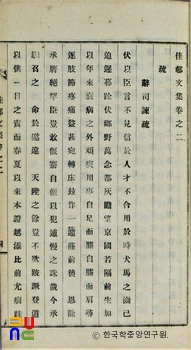

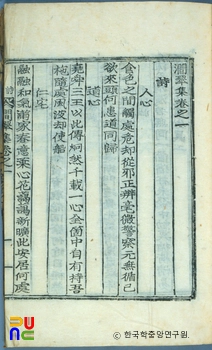

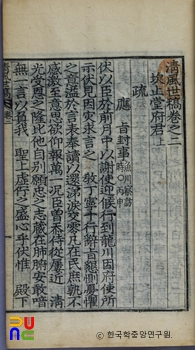

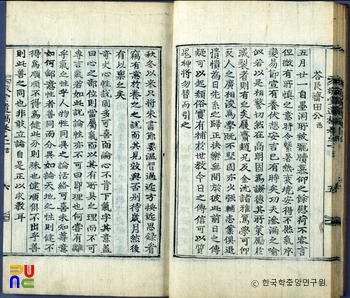

2권 1책. 석인본. 국립중앙도서관과 성균관대학교 도서관 등에 있다.

권1에 시 14수, 소(疏)·잡저·서(書) 각 5편, 유묵, 권2에 부록이 수록되어 있다.

시의 「봉칙의진해산지명감음(奉勅義陣解散之命感吟)」은 1896년 3월 의병을 규합해 일본군과 싸우다가 왕의 명을 받고 해산하며 지은 시이다. 그는 이은찬(李殷燦)·조동호(趙東鎬)·이기하(李起夏) 등과 함께 경상북도 선산에서 의병을 일으켜 김산군(金山郡: 지금의 경상북도 김천시)의 무기고를 습격해서 탈취한 무기로 선산·성주 등지에서 일본군과 싸웠는데, 충청북도 진천에 이르렀을 때 고종의 내봉밀서(內封密書)를 받고 분루를 삼키며 해산하였다.

이 밖에도 자신의 의병 활동 당시의 경험과 감회를 읊은 것이 많다. 1908년 군사장(軍師長)에 추대되어 통감부를 격파하기 위해 300여 명의 선발대를 인솔하고 싸우다가 붙잡혀 일본헌병사령부에 수감되었을 때 지은 4수의 「피수일본헌병사령부(被囚日本憲兵司令部)」 등이 있다.

소의 「논시사소(論時事疏)」는 1899년 성균관박사에 재임할 때 올린 것이다. 윤이병(尹履炳)·송수만(宋秀萬) 등 일곱 사람과 연명으로 두 차례에 걸쳐 매국노 이용익(李容翊)·이근택(李根澤)을 처단해 흩어진 민심을 수습하고 국권을 회복할 것을 촉구하는 내용이다. 「자일본사령부방환즉일상소(自日本司令部放還卽日上疏)」는 1905년 최익현(崔益鉉)·김학진(金鶴鎭) 등과 함께 붙잡혀 일본병참사령부에 수감되었다가 4개월 만에 풀려난 즉시 올린 것이다. 도처에 만연된 사회적 부조리를 지적하는 한편, 일본의 침략적 행위보다 우리 자신의 자주적 국권 수호에 대한 책임 의식의 결여를 통박하는 내용이다.

서 가운데 1904년 의정부참찬에 재임할 때 숙형 허겸(許兼)에게 보낸 두 편의 「상숙형서(上叔兄書)」에는 외세를 빙자해 횡포를 부리는 일진회(一進會)의 작태와 그가 고종과 나눈 대화 내용이 상세하게 실려 있다. 잡저 가운데 「거의격문(擧義檄文)」은 이은찬 등과 창의(倡義)를 추진할 때 각처에 발송한 글이다. 「배일격문(排日檄文)」은 일본의 수탈행위를 낱낱이 열거해 국권의 수호를 부르짖는 한편, 일제의 침략적 행위를 규탄하는 내용으로 전국 각처에 띄운 글이다. 그밖에 1904년 윤이병·이상천(李相天) 등과 함께 정우회(政友會)를 조직하고 일진회를 성토하기 위해 전국에 발송한 「성토일진회서(聲討一進會書)」등이 있다.

이 책은 일제 침략기의 독립운동사를 연구하는 데 참고 자료가 된다.