운영전 ()

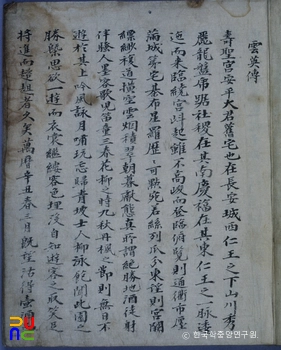

『운영전』은 조선 후기에 창작된 작자 및 창작 연도 미상의 한문소설이다. 그 줄거리는 유영(柳泳)이 1601년에 안평대군(安平大君)의 옛집인 수성궁(壽聖宮)에서 잠이 들었다가, 꿈속에서 안평대군 시절의 궁녀였던 운영(雲英) 및 그녀의 연인인 김(金) 진사(進士)로부터 안평대군 시절의 이야기를 들은 뒤 꿈에서 깨어났다는 내용인데, 운영과 김 진사의 사랑 이야기가 작품의 대부분을 차지하고 있다. 『운영전』의 원작은 한문본이며 국문본은 한문본을 번역한 것인데, 현재 한문본 80여 종, 국문본 몇 종이 전해지고 있다.

『운영전』은 작자 및 창작 연대 미상의 고전소설이다. 작품에 등장하는 몽유자(夢遊者) 유영(柳泳), 혹은 허균(許筠)이나 성로(成輅)를 작자로 보는 견해도 있지만, 명확한 문헌적 근거는 없다. 『운영전』 서두에서 유영이 수성궁을 찾아간 때가 만력(萬曆) 신축년, 곧 1601년으로 되어 있다. 그러므로 『운영전』은 17세기 이후에 창작된 작품인데, 17세기 초중반에 창작되었다고 보는 것이 통설이다. 이칭으로 ‘비해당기(匪懈堂記)’ · ‘비해당소설(匪懈堂小說)’ · ‘수성궁기(壽聖宮記)’ · ‘수성궁몽유록(壽聖宮夢遊錄)’ · ‘운영기(雲英記)’ · ‘운영유한기유생(雲英遺恨寄柳生)’ · ‘유생전(柳生傳)’ · ‘유영전(柳泳傳)’ 등이 있다.

『운영전』의 원작은 한문본이다. 국문본은 한문본을 번역한 것이다. 그 분량은 한문본 기준으로 약 1만 3천 자이다. 한문본은 현재 80여 종의 필사본이 전해지며, 이본 간에 일부 자구(字句)의 차이가 발견되기는 하나 그 내용은 대체로 동일하다. 국문본은 필사본인 이재수 소장본과 동양문고(東洋文庫) 소장본, 활자본인 『연정(演訂) 운영전(雲英傳)』 등이 있다. 이재수 소장본은 『운영전』 이본 가운데 분량이 가장 긴 것으로, 여성 인물의 발화가 확대된 것이 특징이며, 세책본 소설의 형태를 띠고 있다. 동양문고 소장본은 한문본을 직역한 이본이다. 활자본 『연정 운영전』은 영창서관에서 1925년에 간행한 총 24회의 장회체 소설인데, 원작의 내용을 축약하고 신소설식으로 개작하였다. 그밖에 자료가 공개되지 않은 국문본이 더 있다.

만력 신축년(1601) 봄에 유영은 전란으로 폐허가 된, 안평대군의 옛집인 수성궁을 찾아갔다가 술에 취해 잠이 들었다. 그는 꿈속에서 안평대군 시절의 궁녀인 운영과 그녀의 연인인 김 진사를 만났다. 그런데 김 진사가 슬픔에 잠겨 있자, 유영은 그에게 “안평대군 성시(盛時)의 일과 진사께서 가슴 아파하는 이유를 자세히 들어볼 수 있겠습니까?”라고 물었다. 이에 운영과 김 진사가 안평대군 시절의 이야기를 해 주는데, 다음은 운영이 유영에게 해 준 이야기이다.

운영은 안평대군 시절의 궁녀였다. 안평대군은 운영을 비롯한 10명의 궁녀들을 선발하여 자신의 궁인 수성궁에 감추어 놓고 경사(經史)와 시문(詩文)을 가르쳤다. 그는 궁녀와 외부인의 접촉을 엄격하게 제한하여 “시녀가 한 번이라도 궁문을 나가면 그 죄는 죽음에 해당하며 바깥사람이 궁인의 이름을 안다면 그 죄 또한 죽음뿐이다.”라고 하였다. 어느 날 운영은 안평대군 앞에서 연기를 주제로 한 「부연시(賦煙詩)」를 짓다가 누군가를 그리워하는 마음을 담은 ‘무산(巫山)’이라는 단어를 쓰고 말았다. 이튿날 문인들이 찾아오자, 안평대군은 궁녀들의 시를 보여 주면서 길에서 주워 왔다고 거짓말하였다. 그런데 그 자리에 있던 성삼문(成三問)이 안평대군의 궁에 있는 신선들의 시작(詩作)일 것이라고 말하였다. 그날 밤 궁녀 중 한 명인 자란이 운영에게 무슨 일이 있었느냐고 묻자, 운영은 그간의 일에 대해 이야기하였다. 그 내용은, 작년 가을에 안평대군이 궁녀들을 모아 놓고 시를 짓던 중 김 진사라는 유생이 찾아왔는데, 안평대군은 김 진사가 나이 어린 유생이었으므로 김 진사를 편히 여겨 궁녀들을 물리치지 않았고, 이때 운영과 김 진사 두 사람이 서로 눈길을 주고받으며 사랑을 느꼈다는 것이다. 이와 같은 운영의 말은 들은 자란은 “내가 잊고 있었는데, 이제 너의 말을 들으니 술에서 깬 듯하다.”라고 대답하였다. 운영과 김 진사가 사랑하게 된 이후, 안평대군과 김 진사가 자주 만났기에 운영은 벽 하나를 사이에 두고서 김 진사에게 편지를 전했다. 김 진사는 운영에게 답장을 부치고 싶었으나, 방법이 없어서 수성궁을 드나드는 무녀(巫女)를 통해 운영과 편지를 주고받았다. 이 내용은 운영이 자란에게 한 이야기에 들어가는 것이 아니라, 「부연시」 사건이 벌어지기 전까지의 과거사를 운영이 진술한 것이다.

「부연시」 사건으로 인해 안평대군은 운영을 의심하였고, 이어 학업에 집중하지 못한다는 이유로 10명의 궁녀들에게 서궁과 남궁으로 나누어 거처하도록 명했다. 운영은 자란 등의 궁녀들과 함께 서궁으로 옮겨 갔다. 운영은 무녀를 통해 김 진사에게 편지를 전하고자 하였지만, 무녀가 둘의 사랑을 질투하여 운영에게 가지 않았다. 원래 매년 중추(仲秋)가 되면 궁중 사람들이 탕춘대(蕩春臺)에서 빨래를 하였다. 자란은 남궁의 궁녀들을 설득하여 올해에는 소격서동(昭格署洞)에서 빨래를 하도록 만들었는데, 운영으로 하여금 그때를 틈타 무녀를 만나도록 하려는 것이었다. 가을이 되어 소격서동으로 가는 길에 운영은 무녀의 집에 들렀고, 이윽고 허겁지겁 찾아온 김 진사에게 편지를 전했다. 운영은 돌아오는 길에 다시 김 진사를 만나, 김 진사에게 금가락지를 주고 저녁에 서쪽 담으로 넘어와 서로 만나자고 했다. 그런데 김 진사가 저녁에 가서 수성궁을 보니 담이 높아서 도저히 넘을 수 없었다. 그는 종 특(特)의 도움을 받아 사다리와 털가죽 버선을 이용하여 수성궁의 담을 넘었고, 이후로 매일 같이 운영을 만나 정을 나누었다. 특은 김 진사에게 운영의 재물을 빼돌린 후 운영을 데리고 달아나도록 권하였는데, 실은 자기가 운영과 재물을 모두 차지하려는 속셈이었다. 얼마 후 김 진사는 안평대군 앞에서 글을 짓다가 운영과의 관계를 암시하는 구절을 써 넣음으로써 안평대군의 의심을 받았다. 운영과 김 진사는 점점 위태한 상황에 몰렸다. 이때 특이 궁궐의 재물을 빼돌린다는 소문을 고의로 퍼뜨렸고, 이 사실이 안평대군에게 알려지자 운영을 비롯한 서궁의 궁녀들은 안평대군 앞으로 잡혀 와 문초를 당했다. 안평대군은 애초에 이들을 법대로 처리하려고 했으나, 궁녀들의 이야기를 듣고는 마음이 풀려, 운영을 죽이지 않고 별당에 가두었다. 그날 운영은 비단 수건에 목을 매어 자결하였다. 이상이 운영이 유영에게 진술한 내용이고, 운영이 죽은 이후의 사건은 김 진사가 이야기한다.

운영이 죽은 뒤 김 진사는 특을 시켜 운영을 위해 불공을 올리게 하였다. 그러나 특은 절에 가서 불공은 제대로 올리지 않고 술과 고기를 먹었으며 심지어 여인을 겁탈하기까지 했다. 이후 특은 벌을 받아 함정에 빠져 죽고, 김 진사는 더 이상 살고 싶은 마음이 없어 아무것도 먹지 않다가 세상을 떠났다.

이상이 유영이 운영과 김 진사에게 들은 이야기이다. 꿈에서 깬 유영의 곁에는 김 진사가 당시의 일에 대해 기록한 책 한 권이 놓여 있었다. 유영은 그 책을 집으로 가져와 때로 펼쳐보다가 망연자실하여 침식을 폐하였고, 이후 명산을 두루 돌아다니다가 삶을 마쳤다.

『운영전』은 운영과 김 진사의 사랑 이야기로 애정전기소설(愛情傳奇小說)의 전통 속에서 창작된 작품이다. 그리고 ‘운영과 김 진사의 사랑 이야기’가 몽유자 유영이 꿈속에서 운영과 김 진사로부터 들은 내용이라는 점은 몽유록(夢遊錄)의 양식적 특징과 연관된다.

『운영전』은 매우 복잡한 방식으로 이야기가 진행되고 있으며, 여러 층위의 액자가 중첩되어 있다. 먼저 유영이 살고 있는 17세기 초의 현실 세계가 있고, 그 안에 유영의 꿈속 세계가 액자로 들어가 있다. 그런데 그 꿈속에서 다시 운영과 김 진사의 과거사 진술이라는 액자가 설정되고, 운영의 과거사 진술 속에 ‘운영이 자란에게 한 이야기’가 또 액자로 삽입되어 있다. 그뿐 아니라, 운영이 김 진사에게 전한 편지에는 운영이 궁으로 들어오기까지의 이야기가 들어 있는가 하면, 궁녀들의 발화 속에는 운영의 이력에 대한 정보가 담겨 있기도 하다. 넓게 보면 이것들도 하나의 액자가 될 수 있다.

대개 전지적 작가 시점에서 서술되고 있는 일반적인 고전소설들과는 달리 『운영전』의 경우 ‘운영과 김 진사의 사랑 이야기’의 대부분이 운영이라는 1인칭 서술자의 입을 통해 진술된다는 특징이 있다. 따라서 ‘운영과 김 진사의 사랑 이야기’는 운영의 입장에서 이야기된 것이라는 점을 염두에 두고 작품을 이해할 필요가 있다.

대다수의 한국 고전소설이 행복한 결말로 끝나는 데 반해, 『운영전』은 비극적으로 마무리된다. 운영과 김 진사는 사후 천상에서 만나기는 했으나 이승에서는 사랑을 이루지 못했는데, 이는 그들의 사랑이 중세 사회에서는 용납되기 어려운 것이었기 때문이다. 다만 그 비극성은 『운영전』만의 독창이 아니고 비극적 애정전기소설의 전통을 계승한 것이다.

『운영전』의 주인공인 궁녀 운영은 왕족인 안평대군의 소유물이었으므로, 운영과 김 진사의 애정은 당대의 규범 내에서는 절대로 용납될 수 없는 것이었다. 『운영전』은 중세 신분 제도에 저항하여 애정을 성취하고자 하는 남녀의 자유 의지를 담아냈다는 점에서 문제적 작품으로 평가할 수 있다.

『운영전』에서 운영과 김 진사의 사랑은 안평대군에게 가로막혀 비극적으로 마무리되고 말았다. 이런 관점에서 보면, 안평대군은 적대적 존재라 할 수 있는데, 문제는 작품 속 안평대군이 부정적으로 그려지지 않았다는 데 있다. 그는 남녀의 천부적 재능이 다르지 않다고 여겨 궁녀들을 교육하였지만, 그것은 궁녀들이 진정으로 바랐던 삶은 아니었다. 또 안평대군은 자신이 사랑한 운영을 김 진사가 빼앗았음에도 불구하고, 궁 밖으로 소문이 나기 전까지 둘의 관계를 덮어 두었다. 소설 속에 형상화된 안평대군의 형상은 실존 인물 안평대군과는 일정한 거리가 있다.

안평대군은 부정적으로 형상화되기는 어려운 인물이다. 그래서 등장한 인물이 악인(惡人) 특(特)인데, 그는 운영과 김 진사의 사랑을 비극으로 몰아가기 위해 설정된 존재라 할 수 있다. 운영과 김 진사의 사랑이 비극적으로 마무리된 근본적인 원인은 남녀의 사랑을 가로막는 중세의 신분 제도에 있지만, 작자 역시 중세인이었으므로 그것을 인식하고 문제시하는 것은 불가능했을 것이다.

『운영전』은 1인칭 주인공 시점에서 이야기가 서술된다는 점이 특징적이다. 이는 여성의 섬세한 내면을 잘 드러내 주고 있다는 점에서 의의가 있지만, 한편으로는 깊은 궁궐 속에 있는 궁녀들의 삶을 엿보고자 하는 남성적 욕망의 결과물로 이해할 수도 있다.

『운영전』은 몽유자 유영의 관점에서 보면 ‘몽유록’이다. 몽유록에서는 몽유자가 꿈을 꾸는 장소와 관련된 인물을 만나는 게 일반적이므로, 유영이 꿈속에서 만난 인물은 안평대군이었어야 마땅하다. 그런데 유영이 수성궁을 찾아갔을 때는 전란이 끝난 지 얼마 되지 않은 시점으로, 그 화려했던 수성궁도 폐허가 되어 안평대군 당시의 모습을 찾아볼 수 없었다. 안평대군에 대한 기억들을 가장 잘 보존하고 있었던 수성궁에서조차도 안평대군을 기억할 만한 ‘기념물’들이 전란을 거치면서 대부분 사라졌던 것이다. 유영이 안평대군의 옛집인 수성궁에서 안평대군을 소환하지 못한 이유도, 안평대군이 운영과 김 진사의 진술 속에서 흐릿하게 나타날 뿐인 까닭도 여기에 있다. 안평대군 이용(李瑢)은 계유정난(癸酉靖難) 때 죽임을 당하여 그와 관련된 사적들이 대부분 사라졌고, 17세기 초 안평대군에 대한 기억들은 그를 패배시킨 자들이 만들어 낸 것이었다. 이는 『운영전』에서 안평대군을 사랑의 패배자로 만든 운영과 김 진사의 진술을 통해 안평대군 성시(盛時)의 일이 이야기되고 있는 것과 연관된다.

『운영전』에는 여성들의 자매애가 두드러진다. 자란은 운영에게 언니 같은 존재로 그려지고 있으며, 빨래 장소를 두고 옥신각신하는 장면에서는 등장인물들의 개성이 잘 드러난다. 또 궁녀들이 안평대군 앞에 끌려와 문초를 당할 때, 운영을 위해 죽음을 각오하고 진술하는 장면도 주목할 만하다.