월저유고 ()

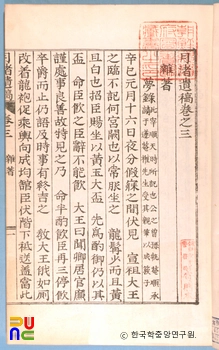

황윤후의 후손 황재일(黃載一)과 황재학(黃載鶴)이 편집하여, 1929년 황해도 해주에서 간행하였다. 1914년에 쓴 김복한(金福漢)·송철헌(宋哲憲)의 서문, 1925년에 쓴 김영한(金寗漢)과 10세손 황원만(黃元萬)의 발문이 있다.

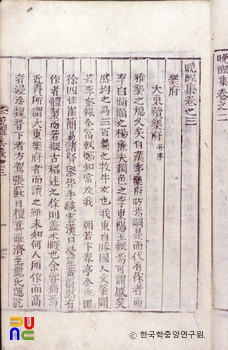

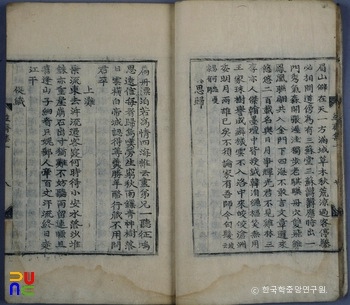

5권 2책. 활자본. 국립중앙도서관과 계명대학교 도서관 등에 있다.

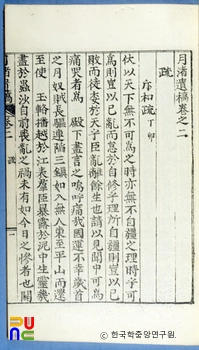

권1에 부(賦) 1편, 시 86수, 권2에 소(疏) 2편, 계(啓) 15편, 전(箋) 3편, 상량문 1편, 제문 1편, 권3에 잡저 6편, 권4·5에 부록으로 연보·행장·묘갈명, 천사화부총룡소증묵란발사(天使和副總龍所贈墨蘭跋四)·제가기술잡록(諸家記述雜錄)·구성사림청병향박공서사정영장(龜城士林請竝享朴公犀祀呈營狀)·중화사림이창건사우사통유기성문(中和士林以創建祠宇事通諭箕城文)·평양사림이창건사우사통문(平壤士林以創建祠宇事通文) 등이 수록되어 있다.

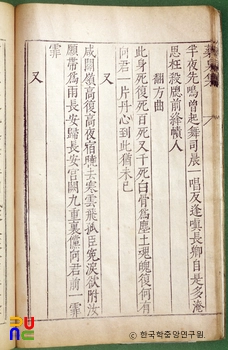

부는 1613년(광해군 5)에 진사시(進士試)에 장원한 답안지이다. 시는 관직에 올라 오랫동안 고향을 떠나 살면서 고향에 대한 애절한 그리움을 나타낸 것이 많다. 「객중추석(客中秋夕)」·「구일(九日)」·「동지(冬至)」 등은 모두 객지에서 명절을 만나 고향에 돌아가지 못하는 안타까운 심정을 읊었다.

「회향삼수(懷鄕三首)」는 한 번에 지은 것은 아니지만, 구주(龜州)의 수령으로 있을 때 지은 것을 모아놓은 것이다. 「난후(亂後)」·「견치보(見馳報)」 등은 정묘호란의 상황과 경험을 읊은 것이다. 특히, 「난후」에서는 난리가 끝난 뒤 송홧가루로 고픈 배를 채우는 어려운 생활상을 사실적으로 묘사하였다.

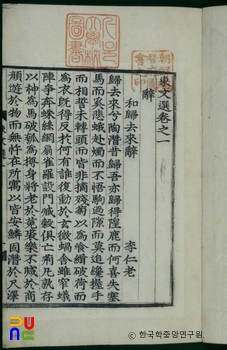

소의 「척화소(斥和疏)」는 8,172자에 이르는 장편으로, 1627년(인조 5) 정묘호란이 끝난 뒤에 후금과 형제의 맹약을 맺자, 이것에 반대하여 강화를 배척하는 내용이다. 정묘호란이 끝난 뒤 임금에게 자신이 직접 경험한 참상을 설명하고, 화해를 맺어도 결국은 침략을 면하지 못할 것이라고 하였다. 이어서 전란 중에 공을 세운 사람들을 열거하여, 이들의 의기를 꺾지 말고 주전원칙을 고수할 것을 임금에게 청하고 있다. 견양(犬羊)과 같은 오랑캐에게 애걸하며 비단을 바쳐 그들을 섬기는 것은 한 여자가 두 남편에게 아양을 떠는 것과 같다며, 후금과는 싸우고 명나라와는 우호관계를 회복해야 한다고 주장하였다. 그 밖의 소는 장령(掌令) 등의 직책을 사임하면서 지은 것이다.

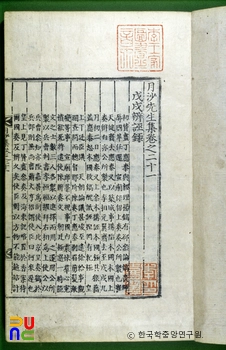

잡저의 「몽록(夢錄)」은 저자가 1641년에 순천부사로 있을 때 선조에 대한 꿈을 꾸고 이것을 기록한 것으로, 뒤에 증손이 권상하(權尙夏)에게 글씨를 받아 족자로 만들기도 하였다.

「회책(悔策)」은 1625년의 문과별시(文科別試)의 답안지이다. 「화훼책(花卉策)」은 초시(初試)의 답안지로, 화훼(花卉)와 국가의 치란에 대해 역사적인 고실을 들어 논하고 있다. 「제자언지(諸子言志)」·「춘추서수획린의(春秋西狩獲麟義)」는 1613년 생원시(生員試)의 답안지이다.

정묘호란의 전황과 정치권의 대응 등 조선 후기 사회상을 엿볼 수 있는 자료이다.