유충렬전 ()

『유충렬전(劉忠烈傳)』은 작자·연대 미상의 창작 영웅소설이다. ‘유충렬전(柳忠烈傳)’ 혹은 ‘유충렬전(兪忠烈傳)’ 등으로도 표기한다. 필사본·목판본·활자본 등 50여 가지의 이본이 있다. 명나라 영종 연간의 충신 유심의 만득자로 태어난 유충렬이 간신들의 모함을 받은 부친의 원한을 갚고 가문을 일으키는 한편, 국가를 위기에서 구하는 과정을 그렸다. 전체 구조는 영웅의 일대기를 근간으로 하며, ‘액운-재난-회운’의 구조를 보인다. 작품 중 전란 장면은 간신에게는 욕망이 실현되는 계기로 활용되고, 주인공에게는 능력을 발휘하는 장이 된다.

『유충렬전(劉忠烈傳)』은 작자 연대 미상의 창작 영웅소설이다. ‘유충렬전(柳忠烈傳)’·‘유충렬전(兪忠烈傳)’ 등으로도 표기하며, 이본에는 필사본·목판본·활자본 등 50여 종이 있다.

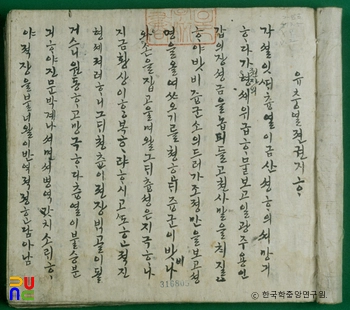

필사본으로는 3권 1질의 한글 행서체 『유충렬전(劉忠烈傳)』과 1권 1질의 국한문 혼용체 『유충렬전(柳忠烈傳)』, 2권 1질의 한글 행서체에 한자를 간간이 삽입한 『유충렬젼』이 국립중앙도서관에 소장되어 있다. 그 외에도 다수의 필사본이 있다.

서울대학교 가람문고에는 2권 1질의 한글 행서체 『유충렬전(劉忠烈傳)』이 있으며, 고려대학교 도서관에는 1권 1질의 이두체 『유충렬전(劉忠烈傳)』이 있다. 그밖에 단국대학교 율곡기념도서관 나손문고(구(舊) 김동욱(金東旭) 소장본)에 일곱 종의 한글 필사본 이본이 있다.

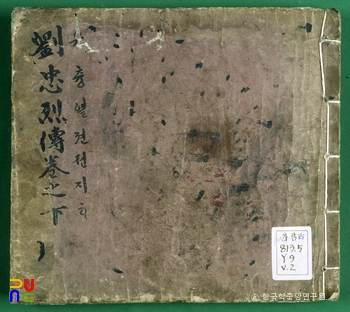

나손문고본에는 단권 『유충렬젼』, 상하 합권의 『유츙열젼』, 상하 2권의 『유충렬전(劉忠烈傳)』, 하권만 있는 『유충렬전(兪忠烈傳)』과 『뉴충열젼』·『유충열전(劉忠烈傳)』, 그리고 상권이라고 되어 있지만 실제는 1권 1질인 『유충렬젼』이 있다.

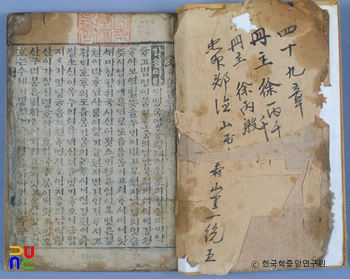

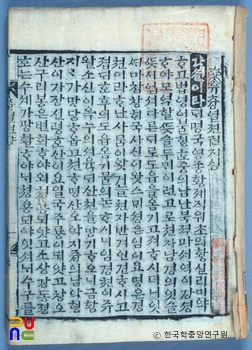

목판본으로는 서강대학교 도서관에 상하 합권으로 된 완판본 『유충렬젼』과, 상권이 빠져 있는 『유충렬젼』 하권이 있다. 서울대학교 도서관에는 상하 합권으로 된 완판본 『유충렬젼』과 국립중앙도서관 소장의 상하 합권으로 된 완판본 『유충렬젼』 2종이 있다.

활자본으로는 덕흥서림본·대창서원본(大昌書院本)· 세창서관본의 세 가지가 있다. 모두 단권으로 되어 있으며 판수에 따라서 면수가 다르다. 이상과 같이 『유충렬전』은 판본이 많고, 활자본의 중판 횟수가 20여 회가 넘는다. 이것은 이 소설이 많은 독자를 확보하고 있었음을 말해준다.

오늘날 전하는 판본은 모두 19세기 이후에 이루어진 것이다. 하지만 정한담을 생포하는 과정과 유충렬이 강 낭자와 결연하는 과정이 중국소설 『설인귀전』과 유사하다는 점에서, 이 작품은 18세기 후반기 이후에 창작된 소설로 평가된다.

명나라 영종 연간(또는 홍치 연간)에 정언주부 벼슬을 하고 있던 유심은 늦도록 자식이 없어 한탄한다. 그러다가 유심은 남악 형산에 치성을 드리고 신이한 태몽을 꾼 뒤, 귀한 아들을 얻고 이름을 충렬이라고 짓는다.

이때 조정의 신하들 중에 역심(逆心)을 품은 정한담과 최일귀 등이 옥관도사의 도움을 받아 정적(政敵)인 유심을 모함하여 귀양 보내고, 유심의 집에 불을 놓아 유충렬 모자마저 살해하려 한다.

그러나 유충렬은 주1로 정한담의 마수에서 벗어나 많은 고난을 겪고 재상을 지냈던 강희주를 만나 그의 사위가 된다. 강희주는 유심을 구하려고 상소를 올렸으나 정한담의 모함을 입어 귀양을 가게 되고, 강희주의 가족은 난을 피하여 모두 흩어진다. 유충렬은 강 낭자와 이별하고 백용사의 노승을 만나 무예를 배우며 때를 기다린다.

이때 남적과 북적이 반기를 들고 명나라에 쳐들어오자 정한담은 자원 출전하여 남적에게 항복하고, 남적의 선봉장이 되어 천자를 공격한다. 정한담에게 여러 번 패한 천자가 항복하려 할 즈음, 유충렬이 등장하여 남적의 선봉 정문걸을 죽이고 천자를 구출한다.

유충렬은 홀로 반란군을 쳐부수고 정한담을 사로잡는다. 호왕에게 잡혀간 황후·태후·태자를 구출하였으며, 유배지에서 고생하던 아버지 유심과 장인 강희주를 구하여 개선한다. 또한, 이별하였던 어머니와 아내를 찾고, 정한담 일파를 물리친 뒤 높은 벼슬에 올라서 부귀영화를 누린다.

이 작품은 영웅의 일생을 소설로 엮은 전형적인 창작 군담소설이다. 작품의 전개는 주인공의 신이한 출생, 성장 과정에서의 시련과 극복, 그리고 영웅적 투쟁과 화려한 승리로 이어진다. 여기에 ‘액운—재난—회운(回運)’의 구조를 더하고 있다. 전체적으로 인물의 감정 표출 양상을 중점적으로 서술했다.

주인공의 극단적인 하락과 공명으로의 상승을 통해서 인간 삶의 영고성쇠를 보여주는 작품이다. 또한, 『유충렬전』은 충신과 간신의 대립을 통하여 조선조 중세 질서 속에서 공유했던 충신상을 표현했다고 볼 수 있다. 창작 영웅소설에 자주 등장하는 군담은 간신 정한담에게는 자신의 욕망이 실현되는 계기로 활용되고, 주인공에게는 능력을 발휘하는 장의 역할을 한다.

내용 중 무능한 왕권에 대한 규탄과 역경에 처한 왕가의 비굴함이 나타나고 있어, 권좌(權座)에서 실세한 계층이 다시 권력을 잡고자 하는 꿈을 투영하고 있음을 알 수 있다. 또한, 두 번에 걸쳐 호국을 정벌하고 호왕을 살육한다는 점에서, 병자호란 이후 호국 청나라에 대한 강한 민족적 적개심을 표현한 작품으로 해석할 수 있다.

『유충렬전』에서 유래한 서사무가 「충렬굿」이 존재하여, 소설과 무가의 갈래 교섭을 알 수 있게 하는 작품이다.