윤여형 ()

• 본 항목의 내용은 해당 분야 전문가의 추천을 통해 선정된 집필자의 학술적 견해로 한국학중앙연구원의 공식입장과 다를 수 있습니다.

정의

고려후기 「상률가」를 저술한 문인.

생애 및 활동사항

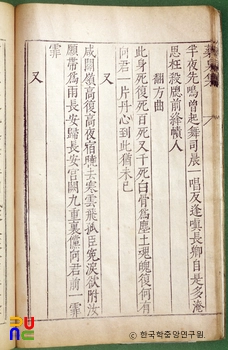

이제현(李齊賢)이 그에게 「9월15일효기유감기시윤여형학유(九月 十五日 曉起有感 寄示尹汝衡學諭 : 9월 15일 새벽에 일어나 느낀 바 있어 학유 윤여형에게 부쳐 보이다)」라는 시를 준 것으로 보아, 이제현과 거의 비슷한 시기에 활동했던 사람임을 알 수 있다.

그리고 학유(學諭)라는 말을 통해 그가 성균관의 종9품에 해당하는 관직을 지냈다는 사실이 확인된다. 또 성균관에서 근무했던 사실과 학유라는 비교적 낮은 관직에 있었던 점을 토대로 그가 신흥사대부계층에 속했던 인물임을 추론할 수 있다.

그가 남긴 몇 수의 시를 통하여 강원도를 방랑했고, 한때 전라남도 영광(靈光 : 현재의 장성군 삼계면 지역)의 어느 절에서 살았다는 것을 알 수 있다. 이제현 등과 교유한 사실을 토대로 당시의 사대부 사이에 알려졌던 인물임을 알 수 있다. 또 이제현이 시에서 묘사한 내용을 살펴보면 그는 불우한 삶을 살았다. 그는 초로의 나이에 ‘서풍이 몰아치는 밤’과 같은 정치적 회오리 속에서 문득 ‘피다가 떨어져 버린 꽃잎’같은 삶을 살았다고 했다.

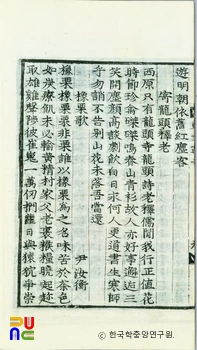

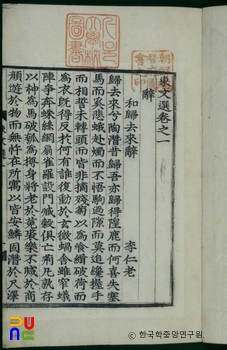

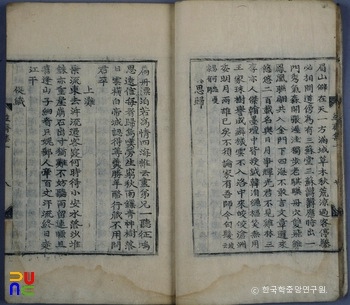

『동문선(東文選)』에 그의 시 7수가 실려 있는데, 이 가운데 「상률가(橡栗歌)」는 고려 후기 농민들의 참상을 절실하고 핍진하게 그려놓은 작품이다.

참고문헌

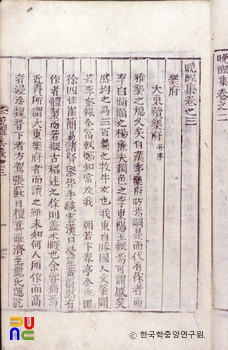

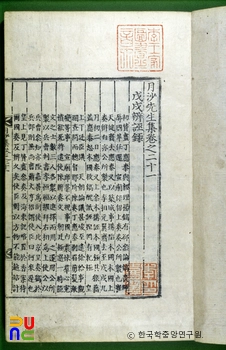

『익재집(益齋集)』

『동문선(東文選)』

「고려후기 사대부문학의 성격: 농민을 제재로 한 이곡과 윤여형의 시」(김시업, 『대동문화연구』15, 성균관대학교 대동문화연구원, 1982)

관련 미디어

(1)

집필자