천진암 ()

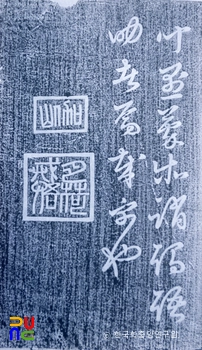

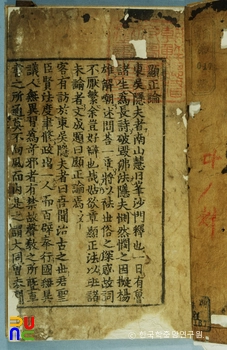

18세기 자료인 『해동지도(海東地圖)』, 『광여도(廣輿圖)』 등의 광주부(廣州府)에는 앵자산(鸎子山) 천진암(天眞庵)이 기재되어 있다. 『여지도서(輿地圖書)』 경기도 광주부에는 천진암이 “주의 동쪽 40리에 있다”라고 되어있고, 18세기 말의 『범우고(梵宇攷)』에도 천진암이 적혀 있다. 『중정남한지(重訂南漢志)』(1847)에는 “천진암은 오래된 사찰로 종이를 만들었다. 지금은 사옹원(司饔院)에 속한다”라고 기술하고 있다.

『다산시문집(茶山詩文集)』에는 정약용(丁若鏞)이 형제들과 천진암을 방문하여 묵었다는 기록이 있으며, 19세기 이후 박해를 피해 숨어든 천주교인들의 은신처로 활용되었다.

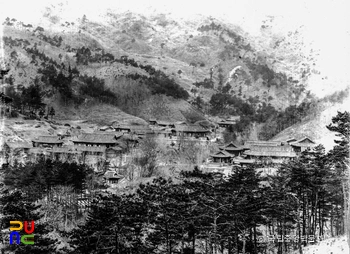

천진암의 폐사 시점은 알 수 없다. 기존 연구에 의하면, 천진암지는 1962년에 처음으로 확인되었다. 이어, 1979년부터 1981년 사이에 천주교 측에서 한국 천주교 초기 인물들의 묘를 이장하였다. 천진암지 내에는 조선 후기 수파문(水波紋, 물결 무늬), 무문 와편과 백자편 등이 소량 산포되어 있다.

1768년부터 1783년까지 남인 계열 학자들의 강학 모임이 주어사(走魚寺)와 함께 천진암에서도 열렸다. 1779년(정조 3) 이익(李瀷)의 제자 권철신(權哲身)이 주도한 강학 때는 정약전(丁若銓), 이벽(李檗) 등이 참여했다. 권철신이 경기도 광주 감호(鑑湖: 현재 양평군 강상면)를 근거지로 했기에 인근의 주어사와 천진암에서 강학회를 가진 것이다.

천진암은 불교 사암의 하나로, 조선 지식인들이 독서와 토론의 장소로 활용했던 공간, 그리고 불교와 함께 유교, 천주교 등 여러 종교 사상이 공존했던 곳이었다. 특히 천진암은 남인 유학자들이 유교 경서 등을 대상으로 강학회를 열면서 한국의 초기 천주교와 관련된 장소로도 알려져 있는데, 당시 불교의 포용성과 상생의 역할을 잘 보여주는 사례의 하나로 평가할 수 있다.