청주농악 ()

충청북도 청주시에 전승하는 농악. 1992년 충청북도 무형문화재(현, 무형유산)로 지정되었다.

1992년 10월에 지정되었다. 청주농악의 시초는 지동마을 농악이라 하겠으나 현재의 청주농악은 소박한 마을농악의 차원을 벗어난다.

청주시 흥덕구 강서1동 지동마을은 큰목골 · 작은 목골의 두 자연 부락으로 나뉘어 마을 단위로 걸립을 하기도 하고, 논매기철의 두레농악과 백중께의 머슴농악으로 농악의 기량을 키워 왔다.

광복 후에 이종환을 비롯하여 강서 · 신촌 · 서촌 · 남촌 · 내곡 · 원평 · 송절 · 신대 · 비하리에 거주하는 농악인들이 모여 농악대를 발족시킨 것이 오늘날의 청주농악이 되었다.

상쇠 이종환(李鍾煥:1924년생, 지동 토민)은 13세부터 쇠를 치기 시작하였고 16세 때는 대전 웃다리농악의 송순갑에게 지도를 받았으며 20세부터 상쇠를 담당했다.

이종환의 계보는 그의 부친인 이원삼(李元三)-김창환(金昌煥)-이종환에 이른다. 이들 농악은 제6회(1965), 제7회(1966년)와 제30회(1989) 전국 민속예술경연대회에 참가하여 각각 문화부장관상을 수상하였다.

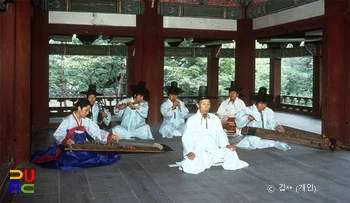

쇠가락에는 길군악(칠채), 꽃나부장단, 다드래기, 춤장단(굿거리), 신식 행진가락 및 두레 김맬 때의 장풍장가락 등이 있다. 판굿으로는 모임굿, 길군악, 인사굿, 태극무늬 대형으로 앉으며 ‘태극기’라는 구호를 외치는 태극(太極)굿, 멍석말이(칠채를 치며 큰 원을 그린 다음 꽃나부가락에 맞추어 조인다.

빠른 2채가락이 나오면 사뿐 사뿐 뛰는 걸음으로 더욱 조인 후, 중심에 있는 상쇠를 따라 나선형으로 풀고 짝쇠가락을 치면서 圓陣을 함)가 있다.

또한 꽃봉오리굿(원의 중심엔 상쇠 · 잡색이 놀고 그 주변을 법고가 원을 그리며, 사물은 그 바깥으로 더 큰 원을 그리고 논다), 갈림법고와 법고놀이(쇠 · 징 · 장구 · 북은 상쇠를 따라 전진하고 법고는 뒤를 돌아서 맨 끝에 있는 꼬리 법고를 따라가 쇠잽이 대열과 두 개 대열이 되어 여러 가지 대칭 모습을 보인 다음, 법고놀이를 한다)가 있다.

그 밖에 삼성굿(三城굿, 삼통백이:원을 3개 만듬), 십자(十字)놀이굿, 사성굿(4통백이), 쓰레질굿(사각형대열), 새조시굿(상쇠의 딱딱 끊기는 발림가락에 따라 좌 · 우 · 뒤 · 앞으로 2보씩 나감), 개인놀이(상쇠의 까치발춤 · 땅재주 · 부포놀이, 장구놀이 등), 갈지자굿(之자 대열 뒤에 “호호”구호를 외치고 뒷풀이굿을 친다)이 있다.

농악대는 기수 3∼6(농기1, 영기 2∼5) · 쇄납1· 쇠 3(상쇠, 부쇠, 종쇠) · 징 2(수징, 부징) · 장구 4(상장구, 부장구, 종장구, 사장구) · 북 2(수북, 부북) · 법고 8(상법고, 부법고 · 종법고…꼬리법고) · 잡색(포수, 가장녀 양반, 무동)으로 편성된다.