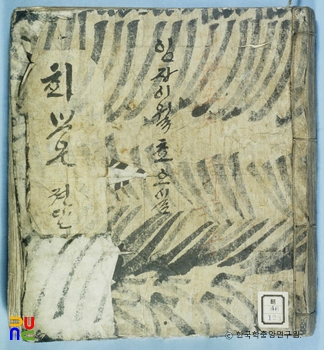

최보운전 ()

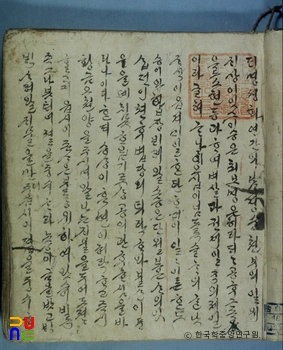

「최보운전」은 19세기 후반에 필사된 것으로 추정되는 작자 미상의 고전소설이다. 주인공 최보운의 영웅적 일대기를 그린 영웅소설이다. 전반부는 주로 남주인공 보운의 애정담과 태자의 애정담이 주된 내용을 이루고, 후반부는 보운의 영웅적 활약상이 그려진 군담이 서술되고 있다. 보운의 이야기와는 별도로 태자의 삽화를 넣음으로써, 남녀 관계의 애정담이 비중 있게 다뤄지고 있으며, 당시 유행하던 다양한 모티프를 수용하고 있어 조선 후기에 인기를 구가하던 영웅소설의 특징을 잘 반영하고 있는 작품으로 평가할 수 있다.

2책. 국문 필사본. ‘최보은전(崔報恩傳)’이라고도 한다. 국립중앙도서관과 서울대학교 도서관에 소장되어 있다.

기존 논의에서는 경자년과 임자년이라는 간기에 의거해, 현재 전하는 2종의 필사본을 각각 1900년과 1912년에 필사된 것으로 보았다. 그러나 2권으로 분책되어 있는 전자의 경우, 권지이(券之二) 말미의 ‘기해(己亥)’라는 간기에 의거한다면 작품의 필사 연대를 1899년으로도 볼 수 있다는 새로운 논의가 제기되었다. 최근의 논의에 따라 필사 연대를 추정할 경우, 「최보운전」은 대략 19세기 후반에 형성된 것으로 볼 수 있다.

최휘(崔暉)라는 재상은 늦게까지 자식이 없었으나 노승에게 시주하여 아들 보운(保雲)과 딸 벽도(碧桃)를 얻은 뒤, 간신의 참소로 귀양 가게 된다.

한편, 궁중에서는 8살의 태자가 액을 피하기 위하여 궁중을 나와 신원을 숨기고 방황하다가 우승상을 역임한 황하숙(黃夏肅)의 집에 사환으로 지내게 된다. 황 승상(황하숙)은 태자의 비범함을 보고, 자신의 세 딸에게 태자와 혼인할 의향이 있는지 물었다. 그러자 셋째 딸만이 그와 혼인하겠다고 답한다.

그 뒤 황승상이 죽자 태자는 가족들의 부탁대로 셋째 딸과 후일을 약속하고 그 집에서 나온다. 태자는 최 승상의 집을 찾아 그의 아들 보운과 함께 지내면서 그의 누이 벽도와도 인연을 맺는다.

벽도의 아름다움을 탐내 청혼해 오는 권신의 압력으로 집에 있을 수 없게 되자, 태자는 궁중으로 돌아와 벽도를 태자비로 맞아들인다. 보운은 도승을 만나 병서(兵書)를 배운다.

토번(吐蕃)이 침범하여 황성이 함락되고 천자가 포위되자, 보운이 황성으로 달려와 천자를 구출하고 대원수가 되어 토번의 항복을 받아낸다. 보운이 개선하자 태자는 천자께 주청하여 간신들을 축출하고, 또 천자의 주선으로 인연만 맺어 두었던 남녀 주인공들이 모두 혼례를 올려 부귀와 영화를 누린다.