하빈전집 ()

『하빈전집』은 조선 후기의 학자 신후담의 시, 심의서, 소학차의, 중용후설 등을 수록한 시문집이다. 35책, 필사본으로, 정리되지 않은 초고본으로 흩어져 남아 있던 것을 여강출판사에서 영인하기 위해 취합해 놓은 것이다. 시는 연작시가 많고, 산수의 자연과 절경을 묘사한 작품들이 주를 이룬다. 문의 경우, 글을 소개한 후 주해하거나 자신의 견해를 덧붙이는 방식으로 작성하였으며, 좋은 문구를 골라 기록한 것도 있다. 부록의 연보에는 저자의 저술이 모두 소개되어 있어 참고가 된다. 숭실대학교 한국기독교박물관, 서울대학교 도서관, 국립중앙도서관 등에 있다.

35책. 필사본. 정리되지 않은 초고본으로 각지에 흩어져 남아 있던 것을 여강출판사(驪江出版社)에서 영인하기 위해 취합해 놓은 것이다.

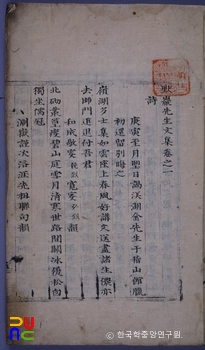

≪하빈집≫의 권3·4에 심의서(深衣書) 6편, 소학차의(小學箚疑) 8편, 권5에 대학후설(大學後說) 5편, 권7∼9에 중용후설(中庸後說) 34편, 사칠동이변(四七同異辨) 6편, 권11에 도서요론(圖書要論) · 낙서후설(洛書後說) · 범수도설(範數圖說) · 기삼백주설(朞三百註說) 각 1편, 권12에 역의수록(易義隨錄) · 춘추잡지(春秋雜識) · 서경집해총설(書經集解總說) 각 1편, 권13에 이성호역경질서찬요(李星湖易經疾書纂要) 68편, 권14에 역학계몽보주(易學啓蒙補註) 3편, 지의(識疑) 3편, 권15에 기의(記疑) · 찬요(纂要) · 팔론(八論) · 설역(說易) · 구결약평(口訣略評) 각 1편, 권17∼19에 잡서수필(雜書隨筆) 27편, 황명제가평요(皇明諸家評要) 26편, 팔가총평(八家總評) 77편, 권20에 내교(內敎) 4편 등이 수록되어 있다.

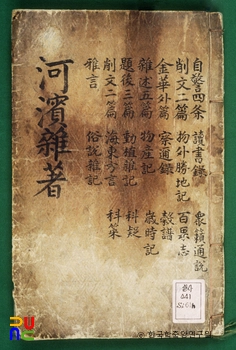

≪하빈잡저 河濱雜著≫의 권1·2는 시 826수, 권3·4는 결본, 권5는 서(書) 19편, 문(文) 7편, 전(傳) 2편, 유사 4편, ≪금화만고 金華漫稿≫는 부(賦) 1편, 시 228수, 정양록(正陽錄) 12편, 쌍계야화(𩆿溪夜話) 45편, 제문 3편, 책문제(策問題) 1편, ≪복재정고 復齋淨稿≫는 시 41수 등으로 이루어져 있다.

그 밖에 서울대학교 일사문고본 ≪하빈잡저≫에 잡저 19편, 의(疑) 4편, 책문 3편, 국립중앙도서관본 ≪돈와서학변 遯窩西學辨≫에 기문편(紀聞編) 6편, 서학변(西學辨) 3편, 신용일(愼鏞日) 소장본 ≪주역상사신편 周易象辭新編≫에 주역상사신편 64편, 돈와계사전(遯窩繫辭傳) 5편, 부록으로 연보 · 제문 · 기(記) · 묘지명 등으로 구성되어 있다. ≪하빈집≫의 권1·2·6·10·16은 결본이다.

이 가운데 <소학차의>는 일상 생활의 실천 윤리에 근본을 두고 좋은 문구만을 골라 기록한 것이다. <대학후설> · <중용후설>은 정주설(程朱說)과 기타 선유설을 인용하면서 사우간에 들은 것을 절충, 자신이 새로운 견지에서 붙인 주해다.

<사칠동이변>은 사단칠정(四端七情), 곧 이기설(理氣說)을 논변한 것이다. 이황(李滉)의 이기이원론과 이이(李珥)의 이기일원론이 같은 가운데 틀린 것이 있고, 틀린 가운데 같은 것이 있다(同中異異中同)는 자신의 견해를 피력하였다.

<도서요론> · <낙서후설>은 하도(河圖)와 낙서(洛書)에 대한 원리를 도식과 아울러 상세하게 해설한 것이다. <범수도설>은 ≪서경≫의 홍범구주(洪範九疇)를 해석한 것이며, <기삼백주설>은 천체의 운행 도수를 풀이한 기삼백주를 새로운 견지에서 주해한 글이다.

<역의수록> · <춘추잡지> · <이성호역경질서찬요>는 모두 경학을 연구한 결과로서의 저술이다. <역학계몽보주>에서는 ≪역학계몽≫의 주석 중 미비한 것을 보완하였다.

시는 각양각색의 제목을 소재로 주로 연작시가 많다. 제주도를 두루 돌아보고 아름다운 절경을 묘사한 <동정기사 東征記事> 28수와 <서귀기사 西歸記事> 14수 등의 기행시가 주목된다. 또한, 산수의 자연을 소재로 산중의 취미를 자신의 은둔 생활에 결부시켜 읊은 <산중락 山中樂> 16수, <향거잡흥 鄕居雜興> 18수, <금성이십팔영 金城二十八詠>, <금성잡영 金城雜詠> 18수 등이 대표적인 작품이다.

서(書) 가운데 <상최지산서 上崔芝山書> · <상구고이숙서 上九皐李叔書>는 주로 ≪주역≫에 관한 논설이다.

≪근화만고≫의 <정양록>가운데 <빈일낙사 賓日樂辭> · <창해사 滄海辭> · <동해문 東海問> 등은 제주도의 무속(巫俗) 숭상을 설명하고 한라산에 신선이 살았다는 이야기를 엮은 글인데, 문장이 풍부하고 내용이 흥미롭다. <척계야화>는 상고시대부터 근세에 이르기까지의 기인과 위인들에 관한 설화를 기록한 것이다.

≪하빈잡저≫의 <잡술오편 雜述五篇>은 몽장(夢莊) · 황허(況虛) · 척위(斥僞) · 지리(至理) · 유광(喩狂)을 소제목으로 하여 꿈에 장자(莊子)를 만나 ≪남화경 南華經≫을 문답한 내용을 서술, 노장학(老莊學)을 배척한 글이다. <찰이록 察邇錄>은 속담을 모은 것으로 속담의 출전을 알 수 있는 자료다.

<물산기 物産記>는 우리 나라의 특산물의 출산지를 적어 놓은 것이며, <동식잡기 動植雜記>는 동물과 식물의 명칭을 소개하고 아울러 속명(俗名) · 이명(異名)도 구분하여 기록한 글이다.

<해동방언 海東方言>은 우리 나라 방언의 출전을 집대성한 것이며, <속설잡기 俗說雜記> · <중뢰통기 衆籟通記>는 같은 두 글자의 음훈으로 만물의 소리를 표현한 것으로, 모두 국어학 연구에 좋은 자료다.

<백과지 百果志>에서는 배 · 감 · 밤 · 살구 · 복숭아 등의 품종 · 모양 · 빛깔 · 맛 · 출산지를 소상하게 밝히고 있으며, <곡보 穀譜>에서는 벼 · 기장 · 콩 · 보리 등의 품종 · 빛깔 · 모양을 소개하였다. <세시기 歲時記>에는 세시풍속의 유래와 행사 등이 소상하게 기록되어 있어 민속학 연구에 참고자료가 된다.

<의 疑> · <책문제> · <책문>은 모두 과문(科文)으로, 공령문(功令文) 연구의 자료가 된다. <기문편>은 스승 이익(李瀷)을 찾아가 서학(西學), 곧 천주학에 관한 미지의 학문 세계에 관해 문답을 통해 들은 대로 기록한 내용이다.

≪돈와서학변≫의 <영언여작변 靈言蠡勺辨> · <천주실의변 天主實義辨> · <직방외기변 職方外記辨>은 명나라에서 활동한 야소회(耶蘇會) 신부들이 지은 천주 서적을 읽고 철저히 검토한 글인데, 서양의 스콜라 철학에서 내세우는 영혼과 신을 성리학의 견지에서 비판하였다.

영혼에 대해서는 사람이 죽은 뒤에 혼백이 없어진다며 ‘영혼불멸설’을 부인했으며, 신 곧 천주에 대해서도 천주가 만물을 창조하는 것이 아니라 이미 있는 만물을 다스릴 뿐이라고 비판하였다. 또, 천당과 지옥을 믿는 서학은 어디까지나 불교에 뿌리를 내리고 있는 한 종파로 본다는 논변이다.

<주역상사신편>에서는 ≪주역≫의 괘획(卦畫)이 음양의 상(象)을 취한 것이라고 전제하면서, ≪주역≫의 64괘(卦) 364효(爻)에 대해 모두 새로운 견지에서 주석을 붙였다. 이 밖에 <계사상전 繫辭上傳> · <계사하전 繫辭下傳> · <설괘전 說卦傳> · <서괘전 序卦傳> · <잡괘전 雜卦傳>에도 모두 주석을 붙였다.

부록의 연보에는 저자의 저술이 모두 소개되어 있어 참고가 된다. 숭실대학교 한국기독교박물관, 서울대학교 도서관, 국립중앙도서관, 고려대학교 도서관 등에 있다.