한주고 ()

영본(零本) 7책. 필사본. 서문과 발문이 없어 자세한 간행 경위를 알 수 없다. 연세대학교 도서관에 있다.

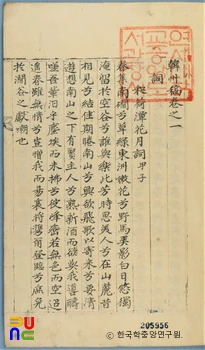

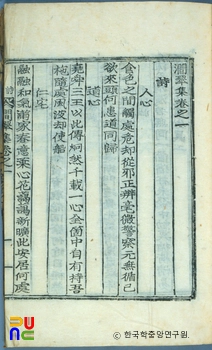

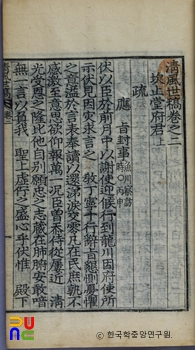

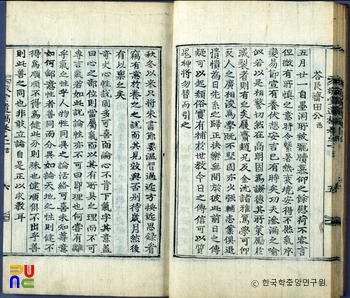

권1∼6에 사(詞) 1편, 부(賦) 2편, 시 1,100여 수, 권7∼17에 결본, 권18∼21에 서(書) 192편, 별폭(別幅), 별지(別紙), 권22·23에 결본, 권24∼26에 제문 56편, 축문 2편, 애사 8편, 뇌사(誄辭) 2편, 권27에 행장 4편, 가장 1편, 훈록(訓錄), 잡저 1편, 고사(告辭) 7편 등이 수록되어 있다.

시는 방대한 분량으로 벗들과의 화작과 만시, 유람시와 영물시 등 다양하고 특색 있는 소재로 폭넓은 주제를 다루었다. 부 중 「등고부(登高賦)」와 「연적화부(硯滴花賦)」는 유려한 필치가 돋보이고, 시 가운데는 「낙계십경(樂溪十景)」·「서호주중(西湖舟中)」 등의 연작시가 많다.

「야화(野花)」·「효우(曉雨)」·「유학(留鶴)」·「삼월매(三月梅)」 등의 작품은 계절의 흥취에 얹어 경물을 읊은 서정성 짙은 작품들이다. 「진주담(眞珠潭)」·「입만폭동(入萬瀑洞)」·「삼일포(三日浦)」 등 금강산 등지를 유람하며 지은 작품도 다수 있다.

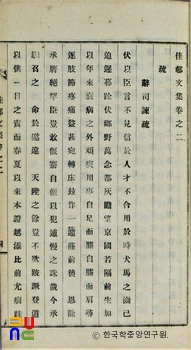

서(書)에는 심정로(沈廷老)·정건(鄭鍵)·이방언(李邦彦)·이희조(李喜朝)·김창집(金昌集)·민진원(閔鎭遠)·박필주(朴弼周)·이재(李縡) 등 당대 명망 높던 문인·학자들과 도서(圖書)·비문·의례(疑禮) 및 과거 시험의 동향 등에 대해 주고받은 다양한 내용이 실려 있다.

이 가운데 「답우상서(答右相書)」는 1719년(숙종 45) 저자가 이천부사(利川府使)로 재직시 보낸 것이다. 끝에 「이천부호적전결도수책자(利川府戶籍田結都數冊子)」가 부기되어 있어, 당시 이천의 인구와 토지 현황을 살피는 데 중요한 자료가 된다.

4편의 「상진휼당상서(上賑恤堂上書)」와 「청진곡수어사민판서서(請賑穀守禦使閔判書書)」는 목민관으로 재직하면서 백성들의 궁핍을 근심하여 여러 방면으로 조정에 구제책을 요청한 글로, 당시 사회상을 이해하는 데 도움이 된다. 그 밖에 당시 당파의 계보 등 정치사에 참고될 만한 글이 다수 수록되어 있다. 「선훈(先訓)」에서는 아버지가 생전에 4형제에게 베푼 가르침을 정리하였다.