향약조목 ()

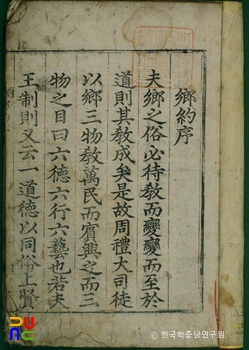

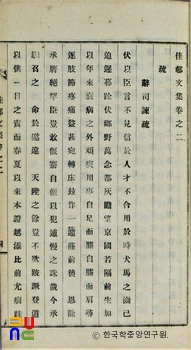

1747년(영조 23)에 간행되었다. 권두에 편자 김홍득(金弘得)의 서문이 있다.

1권 1책. 목판본. 국립중앙도서관과 규장각 도서 등에 있다.

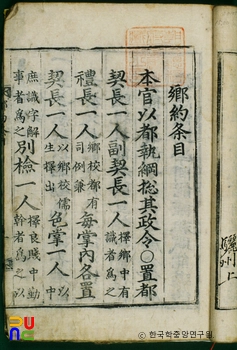

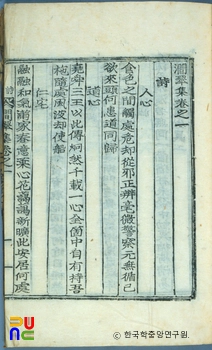

이 책은 김홍득이 1746년 이 곳에 군수로 부임한 이듬해부터 제정해, 임기가 끝나는 1750년까지 시행한 자치 규약이다. 30여 조(條)의 향규(鄕規)를 제시한 향약조목과 그가 목민관으로서 주민들에게 별도로 당부한 8조의 별록(別錄)으로 구성되어 있다.

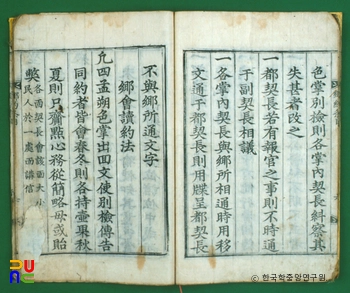

이 가운데 「향약조목」은 1571년(선조 4) 이이(李珥)가 청주목사로 재임하면서 전직 목사들이 마련한 향약을 수정 시행한 『서원향약(西原鄕約)』과 1577년 황해도 해주에 있을 때 제정 실시한 『해주향약(海州鄕約)』 등을 토대로 김홍득이 이 지방의 독특한 풍습을 감안하여 지역 실정에 맞게 재구성한 것이다. 조직의 편성 내용과 각 임원들의 선출 방법, 임무 등을 명시하고 향약의 4대 강목인 덕업상권(德業相勸)·과실상규(過失相規)·예속상교(禮俗相交)·환난상휼(患難相恤)에 대한 실천적 지침을 제시하였다. 또한, 이를 위반했을 때 처벌하는 기준 등을 설정하였다.

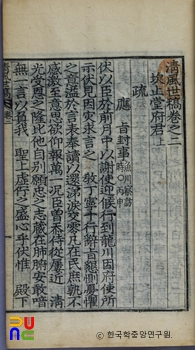

이를테면 혼기가 지난 여성이 어려운 집안 형편으로 출가하지 못할 경우 관민이 협조해 혼인을 성사시켜 주거나, 관리들이 권력을 남용해 주민들을 농락하는 폐단을 제도적으로 견제하고, 규약을 위반했을 경우 신분에 따라 처벌 규정을 차등 있게 마련한 점 등은 다른 지역의 향약과 차이가 없다. 그러나 도집강(都執綱)·예장(禮長) 등을 포함한 임원의 명칭과 임원의 구성진에 천민까지 포함시킨 점이 특색이다. 아울러, 시간 개념이 명확하지 못한 당시 사람들의 의식을 개선하기 위해 각종 모임에 늦게 참석하는 사람을 처벌 대상에 포함시키고, 형벌의 규정에 있어서 양반은 명예형(名譽刑), 천민은 체형(體刑)을 위주로 함으로써 명예를 소중히 여기는 지식 계급의 준법정신을 촉구하고 있다.

「별록」에는 가축 사육 및 과수 재배를 통한 경제적 자립 기반을 마련하고 검소한 기풍을 조성할 것을 촉구하는 한편, 조혼(早婚)으로 인한 성도덕의 문란을 지적하며 조혼의 풍습을 지양할 것 등을 골자로 한 목민관으로서의 주민들에 대한 요망 사항이 담겨 있다.

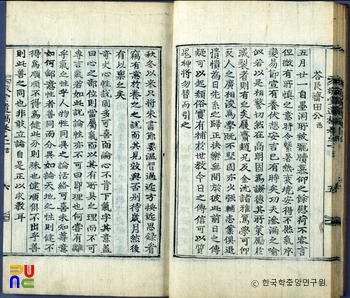

은진현 일대에서 시행된 『향약절문(鄕約節文)』과 제천군 일대에서 시행된 『향약절목(鄕約節目)』 등이 광범위하게 제정되었다. 함경도 지역에서 시행된 『향헌(鄕憲)』·『삼례록(三禮錄)』 등과 전국 각지에서 시행된 『향약절목』·『향약장정(鄕約章程)』 등과 함께 지방민들의 생활 풍습과 우리나라의 지방자치제도사를 연구하는 데 참고자료가 된다.