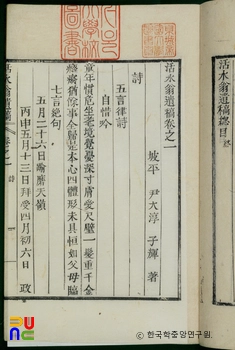

활수옹유고 ()

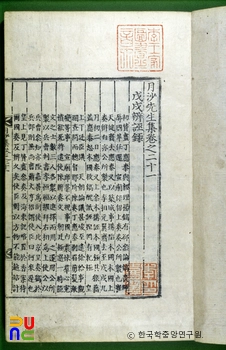

1882년(고종 19) 윤대순의 아들 윤봉주(尹鳳柱)가 간행하였다. 권두에 윤육(尹堉)과 김상현(金尙鉉)의 서문, 권말에 김성근(金聲根)의 발문이 있다.

4권 2책. 목활자본. 규장각 도서·장서각 도서·국립중앙도서관 등에 있다.

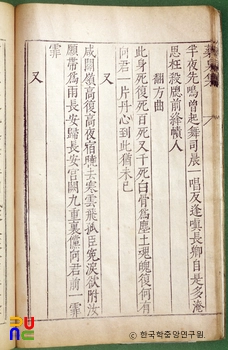

권1에 시 81수, 서(書) 9편, 권2에 제문 3편, 묘비명 3편, 묘갈명 3편, 잡저 5편, 권3에 잡저 12편, 권4에 공령문(功令文)으로 시 5수, 의(義) 2편, 책(策) 1편, 부록으로 저자에 대한 묘갈명·행장 등이 수록되어 있다.

시는 뚜렷한 관력(官歷) 없이 반농반사(半農半士)로서 향리에 묻혀 지내며 그 술회를 읊은 것이 대부분이다. 특히 「처세음(處世吟)」은 50평생을 회고하며 지은 시이다. 때로는 농사짓는 농부로서, 때로는 글 읽는 선비로서 큰 허물 없이 지낸 일생을 읊었다. 「절구(絶句)」·「술회(述懷)」 등도 평소의 생각을 주변의 사물에 부쳐 노래한 것이다. 이밖에 「삼월십육일대풍작지능하사망(三月十六日大風作至陵下四望)」·「순산지좌수동(巡山至左水洞)」 등은 능참봉으로 있을 때 지은 시로, 능을 지키며 일어난 일들을 꾸밈없이 묘사하였다.

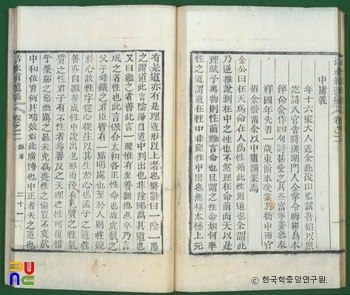

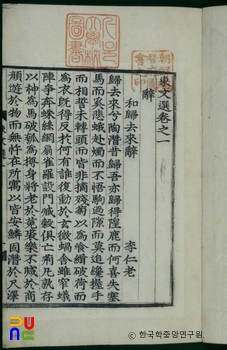

서(書)는 권돈인·김기은(金箕殷)·현익수(玄翊洙)·임종칠(林宗七)·이지용(李之墉)·차남학(車南學) 등에게 보낸 것이다. 잡저에는 「중용의(中庸義)」·「인심도심도(人心道心圖)」·「인심도심본도(人心道心本圖)」·「심학도(心學圖)」·「성기도(誠幾圖)」·「순척도(舜蹠圖)」·「근사집(近思集)」·「독서의(讀書義)」·「논시의(論諡義)」·「독서문답(讀書問答)」·「자경(自警)」·「색계(色誡)」·「주계(酒誡)」 등이 있다.

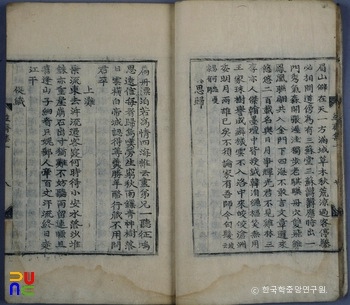

이 가운데 「중용의」는 16세에 김원행(金元行)의 문인 김회빈(金晦彬)이 무산(茂山)의 수령으로 있을 때 그에게 강상국(姜相國)과 함께 『중용』을 배웠는데, 그 강의 내용을 20칙(則)에 걸쳐 기록한 글이다. 「인심도심도」·「인심도심본도」·「심학도」·「성기도」·「순척도」 등은 모두 인심과 도심의 나뉨, 운용 등 인간의 성품에 대해 면밀히 연구한 것이다. 특히 「순척도」는 순임금과 도척의 마음에 대해 분석적 설명을 시도했다는 점이 특이하다.

「근사집」은 총 44칙으로 잡저 가운데 가장 많은 양을 차지하는데, 『근사록(近思錄)』을 읽으며 요긴한 말을 적기한 내용이다. 「독서의」는 9칙으로 독서에 관한 생각을 피력한 간단한 글인데, 독서는 지식을 습득함에 앞서 행실을 중시해야 한다고 강조하는 실천적 독서론을 펴고 있다. 「독서문답」은 『대학』의 격물(格物) 등에 관한 내용이다. 그밖에 오종한(吳鍾翰)의 처 최씨(崔氏)의 효행과 이인교(李寅敎)의 처 배씨(裵氏)의 열절(烈節)을 기록한 글이 있다.