후계문집 ()

조시영의 아들 조상섭(曺相燮)이 유문을 수집하여 편집하였다. 권두에 이해익(李海翼)의 서문이 있다.

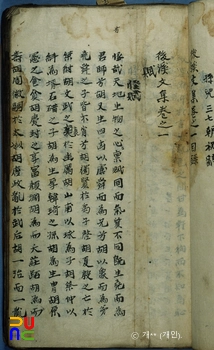

16권 8책. 필사본. 국회도서관에 있다.

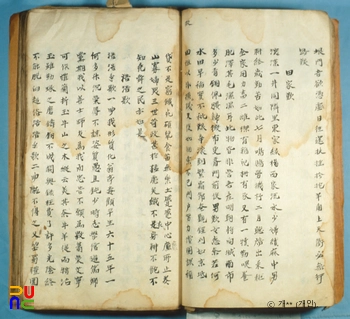

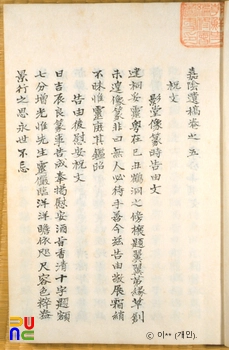

권1∼4에 부(賦) 5편, 시 633수, 권5∼7에 소(疏) 2편, 계(啓) 1편, 경연강설(經筵講說) 10편, 서(書) 54편, 권8에 서(序) 15편, 기(記) 14편, 발(跋) 9편, 권9에 교서(敎書) 3편, 전(箋) 7편, 표(表) 8편, 상량문 3편, 찬(贊) 51편, 권10에 잠(箴) 8편, 혼서(婚書) 2편, 경의의난(經義疑難) 70편, 권11∼14에 잡저 112편, 권15에 묘지명 8편, 비문 2편, 묘갈명 7편, 행장 1편, 전(傳) 6편, 제문 26편, 권16에 부록으로 행장 1편, 송덕비문 1편 등이 수록되어 있다.

시는 주로 서사시·서경시·사시(史詩)가 많다. 도잠(陶潛)의 시체를 모방하여 자신의 생애를 읊은 「방도정절체십육편(倣陶靖節軆十六篇)」, 김천의 직지사(直指寺) 부근 옥호동의 자연을 묘사한 33수의 「옥호동영물(玉壺洞詠物)」, 각 명절을 노래한 「원일(元日)」·「한식(寒食)」·「단오(端午)」·「추석(秋夕)」·「동지(冬至)」, 중국 열국인(列國人) 222명의 행적을 각각 읊은 사시 등이 걸작품이다. 시의 흐름은 문체가 수려하고 격조가 높다.

소 중 「소모사소(召募使疏)」는 호남에서 동학농민전쟁이 일어나자 금산군수 박준빈(朴駿彬)과 함께 군병을 소집하여 영남 진입을 방비하고 있다는 내용이다. 「경연강설」에는 경연에서 강의한 서목과 내용을 날짜별로 수록하였다.

서(書) 중에는 정하묵(鄭夏默)·허위(許蔿)·조병호(趙秉鎬) 등 당시 많은 명공 석학들과 정책과 학문에 관해 주고받은 논술이 많다. 중국 춘추시대의 인명을 설정하여 자신이 대작(代作)하는 형식으로 정치적인 소신을 피력한 의작(擬作)이 37편 있다.

잡저 중 「경의의난」에는 사서(四書) 가운데 의심스럽고 해득하기 어려운 부분을 간추려 수록하였다. 「노은공불찰공자휘론(魯隱公不察公子翬論)」·「유항론(劉項論)」 등 53편에서는 춘추시대와 삼국시대 인물들의 정치적 치란득실과 현철(賢哲)을 사기체로 논술하였다.

「잡문(雜問)」 20편에서는 경사(經史) 중에서 긍경의 요체가 될 만한 문구를 문답식으로 다루었다. 「도우자설(盜牛者說)」·「획금자설(擭金者說)」·「부신자설(負薪者說)」·「농고문답(聾瞽問答)」 등은 모두 해학적인 문학 작품으로 흥미를 끈다.

「향약(鄕約)」·「당정(黨正)」은 모두 20조로 향속을 교화하는 데 목적을 두고 있다. 「권학문(勸學文)」·「소모사효유문(召募使曉諭文)」·「관찰사효유문(觀察使曉諭文)」 등은 지방관으로 있을 때 지방민을 교육·순화하기 위해 지은 작품이다. 「청전예문(請戰藝文)」은 문사들을 모아 좌우로 편을 짜서 시부(詩賦) 짓기 대회를 열자는 내용의 통문이다.

조선 말기의 정치·문화·문학을 이해하는 데 좋은 자료가 된다.