금정사 목조 아미타여래 좌상 및 복장유물 ( 및 )

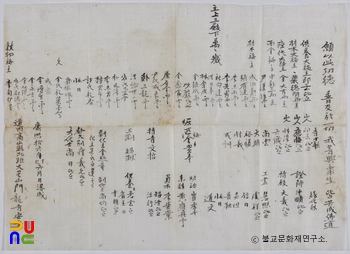

2009년도 복장 조사에서 조성발원문이 발견됨에 따라, 수화승 혜희(慧熙)를 비롯한 7명의 승장에 의해 1677년(숙종 3)에 제작된 것임이 밝혀졌다. 2012년 10월 30일에 부산광역시 유형문화재(현, 유형문화유산)로 지정되었고, 금정사에서 관리해오고 있다.

원래는 전북특별자치도 완주 지역인 고산현 대둔산 용문사에 봉안했던 세 불상 중의 하나였다. 이와 함께 조성된 다른 불상 하나는 현재 전주 일출암에 봉안되어 있다.

두 목불좌상은 수인이 서로 좌우대칭으로 되어 있어서, 금정사 불상이 아미타불로, 일출암 불상이 약사불로 조성되었던 것이라 추정된다. 가운데 봉안했을 석가불은 현재 어디 있는지 소재가 파악되지 않는데, 아마도 19세기에 용문사가 폐사되면서 불상들이 흩어진 것으로 생각된다. 금정사 여래좌상은 통견 차림에 하품중생인(下品中生印)을 결하였고, 상체를 약간 앞으로 숙여 아래를 굽어보는 듯한 자세이다.

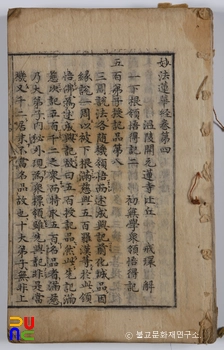

복장에서는 조성발원문 외에 후령통, 7종 8점의 경전류와 목판으로 찍어낸 수백 매의 다라니가 발견되었는데, 전체적인 보존 상태는 양호한 편이다. 동 · 서 · 남 · 북이 쓰인 붉은 명주 보자기에 싸인 후령통 안에는 5약을 넣은 동제(銅制)의 가느다란 통 다섯 개[五寶甁]가 납입되어 있었다. 그 외 세종 연간인 1441년(세종 23)에 간행된 『묘법연화경』권4, 1429년(세종 11) 판으로 간행된 『묘법연화경』 권4∼7, 1618년(광해 10) 본 『묘법연화경』 권1∼3, 1537년(중종 32) 본을 포함한 2종의 『금강반야바라밀경』, 혜각존자역결(慧覺尊者譯訣)의 『몽산법어』 등을 집성한 법어집과 『자명총송』, 그리고 『오정사판 다라니』, 『일체여래전신사리보협진언사환합륜』, 『정법계진언』, 『범자다라니』 등 4종의 다라니 수백 매로 구성되었다.

아미타여래 좌상은 얼굴과 하체에 비해 상체가 다소 작은 편인데, 이 때문에 원근감이 왜곡되어 언뜻 상체가 안쪽으로 멀리 후퇴된 듯한 느낌이 든다. 이를 통해 보면, 마치 큰 불상을 보는 듯한 시각적 효과를 의도한 것이 아닌가 생각된다.

이 자료는 조각승 혜희의 후반기 조각 양상을 살펴볼 수 있다는 점에서 사료적 가치가 높다. 아울러 『법어집』 등에는 훈민정음 표기법이 기재되어 있어 국어사적인 면에서도 중요하다.