의성 운람사 목조 아미타여래 좌상과 복장 일괄 유물 ( 과 )

이 불상은 비례에 있어서 상체가 길고 건장하며 얼굴도 길고 둥그런 편인데 비해 결가부좌한 하체는 아담한 크기이다. 착의법은 통견이며, 가슴 부위가 많이 드러난 편인데, 양쪽 가슴의 양감도 어느 정도 표현되었다. 수인은 하품중생인(下品中生印)으로 두 손 모두 명치 높이로 들고 있는 것이 특징이다.

이 목조 아미타여래 좌상은 복장기를 통해 1602년(선조 35), 1704년(숙종 30), 1741년(영조 17)에 걸쳐 중수되었음이 확인되었다. 따라서 제작은 16세기 이전에 이루어졌음을 짐작할 수 있다. 상호 부분은 X-Ray를 이용하여 조사한 결과, 후대에 수리된 것으로 추정된다.

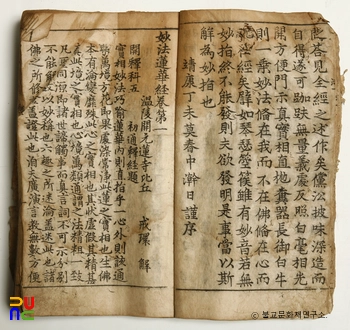

보존 상태는 비교적 양호하지만, 금박 곳곳에 균열이나 박리가 확인된다. 재질은 목재 여럿을 잇대어 조성한 접목조(接木造) 불상이며, 양손은 별도로 만들어 손목에 붙였다. 아울러 복장에서는 11세기 초조대장경으로 간행한 『불설가섭부불반열반경(迦葉赴佛般涅槃經)』(보물, 2010년 지정. 불교중앙박물관 소장)을 비롯하여, 조선 초기의 『묘법연화경』 권1·2, 1617년(광해군 9)본 『묘법연화경』권4·5, 그리고 『불정존승다라니계청(佛頂尊勝陀羅尼啓請)』을 비롯한 2점의 다라니와 함께 삼베 철릭(天翼) 2점, 삼베 직령(直領), 삼베, 동경(銅鏡) 2점, 염주 2점, 황송통보(皇宋通寶) · 상부원보(祥符元寶)를 포함한 고려∼조선시대에 유통된 13종의 동전 꾸러미, 기타 성분을 알 수 없는 복장물이 한지에 쌓여 출토되었다.

이 불상에 보이는 조형성과 수인의 모습을 통해 서울 개운사 소장 목조 아미타불좌상과 같은 고려 후기 조각 양식을 다분히 계승한 조선 전기 불상 양식으로 추정되며, 서산 개심사 아미타불좌상과 비교되는 등 작품성이나 희소성에서 귀중한 사례로 평가된다. 또한 출토된 다양한 복장물들은 복식사, 서지학, 불교사적 측면에서 중요한 의미를 가진다.