춘천의병 ()

춘천의병은 강원도 춘천에서 1896년 1월 18일부터 2월 8일까지 일제의 국권침탈에 반대하여 일어난 의병이다. 정인회, 성익현 등은 전직 관료와 유생을 비롯하여 아전, 군인, 농민, 상민 등 각계각층으로 구성된 의병 5~6천 명을 모으고, 이항로의 문인인 이소응을 의병장으로 삼았다. 이들은 춘천 관찰사 조인승을 처단하고 서울로 진격하기 위해 가평으로 향하던 중 벌업산 전투에서 패하고 총공격을 해온 경군에 의해 패산되었다. 을미의병 시기 봉기한 대표적인 의진 가운데 하나이다. 양구, 회양 등지 뿐만 아니라 관북지방에까지 상당한 영향을 주었다는 것이다.

1894년 청일전쟁 이후 일제의 국권침탈이 노골화되는 과정에서 일어난 변복령과 을미사변, 단발령 등을 계기로 하여 전국 각지에서 의병이 봉기하자, 강원도 춘천에서도 1896년 1월 18일 의병이 일어나 춘천 관찰사 조인승을 처단하고 서울 진공을 도모하는 등 2월 8일 가평 벌업산전투에서 관군에게 패할 때까지 20일 동안 활동하였다.

1894년 청일전쟁 후 근대화의 미명 아래 갑오경장이 시행되면서 일제의 국권침탈 야욕이 노골화되자 전국적으로 반일감정이 크게 고조되었다. 특히 1895년에 들어와 전통 의복제도를 양복으로 고치게 한 변복령, 명성왕후 시해사건인 을미사변, 상투를 자르게 한 단발령 등 충격적 사건들이 연이어 일어나자 이를 계기로 1896년 1월 춘천을 비롯하여 강릉, 제천, 홍성, 안동, 진주, 나주 등 전국 각지에서 의병이 일어났다. 1896년 1월 1일(음 11월 17일) 단발령이 시행되자, 춘천지방의 민심도 크게 격동하였다. 선비 정인회(鄭寅會)를 주축으로 군인 성익현(成益賢), 상민 박현성(朴玄成), 유생 홍시영(洪時永) 등이 춘천 부민을 모아 1월 18일 의병을 일으켰다. 의병은 군아를 점거하여 본영으로 삼고, 민두호(閔斗鎬)의 생사당(生祠堂)을 불태우고 그 아들 민영준(閔泳駿)의 집에 난입하여 집기를 부쉈다. 5∼6천 명의 춘천의병은 전직 관료와 재야 유생을 비롯하여 아전, 구식군인, 포군, 보부상, 농민, 상인 등 다양한 집단으로 구성되었다.

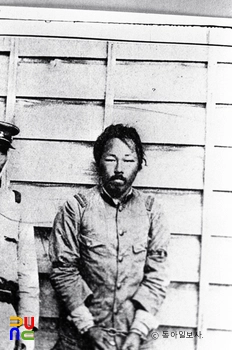

봉기 2일 후인 1월 20일에는 화서 이항로의 문인으로 덕망이 있던 이소응(李昭應: 1852∼1930)을 추대하여 의병장으로 삼았다. 의병장 이소응은 일제 침략세력을 분쇄하기 위해 그 본거지인 서울 진공을 목표로 삼았다. 이를 위해 부호들에게 군량미를 갹출하고, 관찰부의 공금을 전용하여 군자금에 충당하였고, 군기고를 열어 무기를 확보하였다. 그리고 ‘춘천의병장’ 명의로 또한 강원, 경기, 관북 일대에 「효고팔도열읍(曉告八道列邑)」 격문을 보내 의병을 일으킨 목적과 정당성을 천명하고 인민의 참여와 원조를 독려하였다. 1월 28일, 신임 관찰사로 부임하던 조인승(曺寅承)을 처단한 뒤 그의 머리를 홍문(紅門) 위에 매달았다. 이어 서울 진격을 위해 춘천을 떠나 가평에 이르렀을 때 서울에서 급파된 경군(京軍) 친위대를 만나 2월 3일 가평의 앞산인 벌업산[寶納山]에서 전투를 벌였으나 패전하여 춘천으로 회군, 약사현(藥司峴) 부근에 진을 치고 머물렀다. 수세에 몰린 전황를 만회하고자 의병장 이소응은 의진의 통수권을 종형 이진응(李晉應)에게 맡기고 지평군수 맹영재(孟英在)를 찾아가 원병을 청하였으나 실패하였다. 그 사이 춘천으로 진군한 경군이 2월 8일 총공격을 가하게 되자 결국 패산하고 말았다. 의병장 이진응은 우물에 투신 자결하였다.

1896년 을미의병 시기 전국 각지에서 봉기한 대표적인 의진 가운데 하나이다. 이 시기 함께 봉기한 강릉의병, 제천의병과 활동 과정에서 상호 유기적 관계를 갖고 있었다. 또한 양구, 금성, 회양 등지 뿐만 아니라 안변 등 관북지방에 이르기까지 의병 파급에 상당한 영향을 주었다는 점도 특기할 만하다.