점필재집 ()

『점필재집』은 조선 전기의 문신인 김종직의 시·서·기·발 등을 수록한 시문집이다. 문집은 1495년, 시집은 1497년에 간행되었으나 1498년 무오사화(戊午士禍)로 인해 소각·훼판되었다. 이후 1520년에 선산에서 목판으로 중간되었다. 시집 23권, 문집 2권으로 총 25권 7책이다. 역사적 장소나 유적, 당대의 풍속에 대해 읊은 작품이 많고, 당시 사대부들의 의식 세계와 생활상을 볼 수 있다.

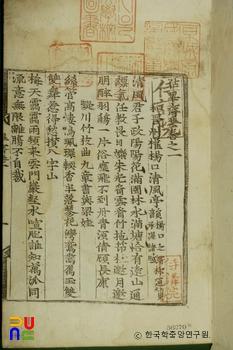

25권 7책. 목판본(木版本). 초간본(初刊本)은 전해지지 않고, 중간본(重刊本)인 경진본이 현전(現傳)하는 최고본(最古本)이다.

『점필재집』 초간본은 김종직(1431~1492)의 사후(死後)에 그의 생질(甥姪)이자 문인(門人)인 강백진(康伯珍), 강중진(康仲珍) 형제와 그의 처남(妻男)이자 문인인 조위(曺偉)를 비롯한 김종직의 문인들에 의하여 간행되었다. 조위는 1495년(연산군 1) 8월에 전라도관찰사(全羅道觀察使)로 부임했으나, 10월에 모친상(母親喪)을 당하자 자신의 후임자인 정석견(鄭錫堅)에게 부탁하여 『점필재문집(佔畢齋文集)』 1권을 간행하였다. 그리고 조위는 1497년(연산군 3) 강백진의 부탁으로 『점필재시집(佔畢齋詩集)』 1권을 주자(鑄字)로 인쇄하였고, 이창신(李昌臣)과 이수무(李秀茂)에게 나머지 4권의 인쇄를 부탁하였다. 이러한 과정을 거쳐 간행된 『점필재집』의 초간본은 무오사화로 인하여 소각되고 훼판(毁板)되어 현재는 전해지지 않는다.

경진본(庚辰本)은 1520년(중종 15)에 강중진이 선산(善山)에서 목판으로 중간(重刊)한 것이다. 강중진은 김종직의 생질로, 자신의 본가에서 불타다가 남은 『점필재집』 초간본의 원고(原稿)를 수습하여 선산에서 간행하였다. 이 판본은 현재 전해지는 『점필재집』 판본 중 가장 오래된 판본이며, 남곤(南袞)의 서문(序文)을 싣고 있다.

기축본(己丑本)은 1649년(인조 27)에 경상도 관찰사 이만(李曼)이 다시 간행한 것이다. 기축본이 경진본과 다른 점은 남곤의 서문이 없으며, 두주(頭註)가 새로이 추가되었다는 점이다. 이 판본은 현재 성균관대학교, 고려대학교, 서울대학교 규장각 등에 소장되어 있으며, 민족문화추진회에서 간행한 『한국문집총간(韓國文集叢刊)』 제12집에 표점(標點)을 찍고 영인(影印)되어 수록되었다.

기사본(己巳本)은 1869년(고종 6)에 13대손 김식(金埴)이 다시 간행한 것이다. 김식은 『점필재집』의 판목(板木)이 완결(刓缺)되었다고 하여, 경상남도 밀양시 예림서원에서 시집 8권, 문집 2권, 연보(年譜), 부록까지 합친 9책을 목판으로 간행하였다.

연보는 저자 김종직의 손자인 김뉴(金紐)가 1580년(선조 8)에 여러 사람들의 기록을 채록(採錄)하고, 세상에 전하는 여러 서적과 이야기들을 수집하여 편찬한 것이다.

임진본(壬辰本)은 1892년(고종 29)에 김종직의 후손인 김계현(金啓鉉)과 김창현(金昌鉉) 등이 다시 간행한 것이다. 1871년(고종 8) 서원훼철령(書院毁撤令)으로 인하여 서원이 훼철(毁撤)된 후 많은 판본이 유실(遺失)되자, 김계현, 김창현 등이 기사본의 유실된 판본을 다듬고 보충하면서 『이준록(彛尊錄)』을 합하여 경상남도 밀양시에서 간행하였다. 현재 『점필재집』은 여러 번의 간행을 거쳤음에도 불구하고 대부분 후쇄본(後刷本)이 많이 남아 있다.

『점필재집』의 영인본(影印本)은 1977년 성균관대학교 대동문화연구원에 의해 『이조명현집(李朝名賢集)』으로 간행되었다. 이 책은 예림서원에서 간행되었던 기축본과 기사본 · 임진본을 합하여 재편집하고, 『이준록』을 합철하고 있어 한눈에 저작(著作) 전부를 가장 완전한 형태로 볼 수 있게 되어 있다. 규장각 도서와 성균관대학교 도서관 도서 등에 있다.

2016년 부산대학교 점필재연구소에서 『점필재집』을 완역(完譯)하였다.

책의 맨 처음에 남곤의 서문이 있다. 제1책에는 시집과 문집이 각기 1권씩 편철(編綴)되어 있다. 제2책도 시집 1권, 문집 1권으로 되어 있다. 제3~7책은 총 21권의 시집으로 되어 있다. 전체적으로 보면 시집이 23권, 문집이 2권인 셈이다.

23권의 시집 속에는 여러 형식의 한시 약 1,103제(題) 1,600여 수가 창작된 연대순으로 실려 있다. 2권의 문집 중 첫째 권에는 교(敎) 2편, 찬(贊) 1편, 책문 4편, 제문 1편, 애사 1편, 사(辭) 1편, 부(賦) 3편, 서(書) 5편, 서(序) 13편 등이 실려 있고, 둘째 권에는 설(說) 2편, 발(跋) 7편, 기(記) 14편, 도지(圖誌) 2편, 신도비 명 1편, 묘지명 4편, 유록(遊錄) 1편 등이 실려 있다.

『점필재집』의 시 작품으로는 「낙동요(洛東謠)」, 「동도악부(東都樂府)」 등이 있다. 저자인 김종직은 일찍이 『청구풍아(靑丘風雅)』를 편집하였을 정도로 시에 대한 전문적인 감식안(鑑識眼)을 갖추고 있었다.

그리고 『점필재집』의 서(序) · 서(書) · 기 등을 통하여 당시 사대부들의 의식 세계와 생활상을 찾아볼 수 있다. 「유두류록(遊頭流錄)」은 지리산 기행문으로, 우수한 작품으로 평가되고 있다.

그 밖에 「발송도록(跋松都錄)」, 「여지승람발(輿地勝覽跋)」, 「경상도지도지(慶尙道地圖誌)」, 「선산지도지(善山地圖誌)」 등은 문물(文物)을 정비하던 조선 초기의 국토 의식을 알려 주는 동시에 지방(地方)의 역사 연구에 좋은 자료가 된다.

『점필재집』은 상당한 분량의 시편(詩篇)들로 구성되어 있다. 당대의 다른 문인과 비교했을 때, 김종직의 시는 역사적 장소, 유적과 당대의 풍속 등을 소재로 삼는다는 특징이 있다.