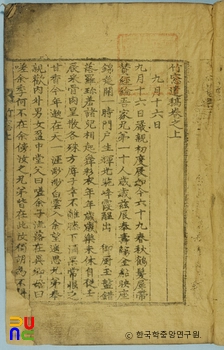

대암집 ()

6권 4책. 목판본. 1679년(숙종 5) 증손 세희(世熙)에 의하여 편집, 간행되었다. 권두에 이원정(李元禎)의 서문이 있다. 규장각 도서에 있다.

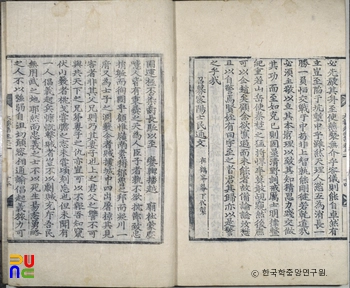

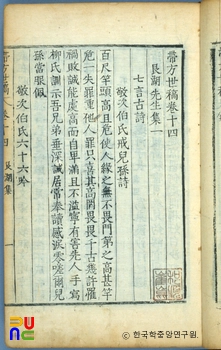

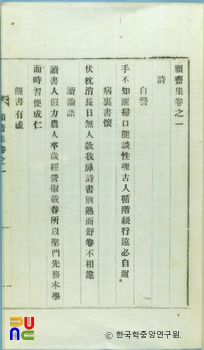

권1에 시 130수, 권2에 제문 10편, 잡저 1편, 서(序) 1편, 통문(通文) 1편, 권3에 서(書) 64편, 묘지명 9편, 권4에 소(疏) 3편, 권5·6은 부록으로 행장 1편, 만사 12수, 제문 33편, 묘비명 1편 등이 수록되어 있다.

서(書) 가운데 스승인 정구(鄭逑)를 비롯해 조목(趙穆)·조호익(曺好益) 등과 주고받은 서한은 주로 경전(經典)·훈고(訓詁)에 대한 논술이 많다.

잡저는 조식(曺植)과 이정(李楨)이 마을의 한 음부(淫婦)를 응징하려 했는데, 송사가 일어나자 이정이 처음과는 달리 음부를 옹호하였다. 이에 조식이 이정과 절교하였고, 조식의 문인 하항(河沆) 등이 유생들을 이끌고 가서 그 음부의 죄를 꾸짖어 쫓아낸 일에 대해 논평하고 있다.

통문 가운데 「소모밀양사민통문(召募密陽士民通文)」은 김성일(金誠一)의 막하(幕下)에 참모로 있을 때 대작한 것으로, 임진왜란 때의 의병을 소집한 격문인데, 당시의 일이 소상하게 적혀 있어 의병을 일으켰던 활동 상황을 이해하는 데 좋은 자료가 된다.

소 가운데 「논시폐소(論時弊疏)」는 1597년(선조 30) 정유재란이 일어난 해 선조에게 올린 소로, 명대의(明大義)·친정토(親征討)·용개과(勇改過)·휼민은(恤民隱)·택보부(擇保傅)·경대신(敬大臣)·선양장(選良將)·용현재(用賢才)·납간쟁(納諫諍)·정호오(正好惡)·포절의(褒節義)·숭염치(崇廉恥)·신상벌(信賞罰)·엄군법(嚴軍法)·확인서(擴仁恕)·생부비(省浮費) 등 당시의 폐해를 16조에 걸쳐 상세히 진술해 대책을 강구한 것으로, 모두 40장에 달하는 명문이다.