동고문집 ()

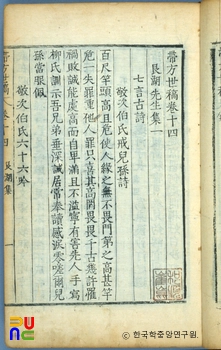

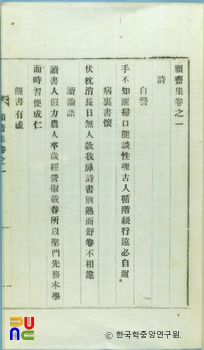

6권 3책. 목판본. 6대손 일복(日復)이 편집해 서문까지 받아두었던 것을 이휘재(李彙載)의 교감을 거쳐 1910년 8대손 병규(炳奎) 등이 간행하였다. 권두에 유심춘(柳尋春)의 서문과 권말에 이휘재와 일복의 발문이 있다. 국립중앙도서관에 있다.

권1에 부 3편, 시 134수, 권2·3에 시 144수, 권4·5에 소 2편, 제문 11편, 축문 10편, 경잠(警箴) 1편, 갈문(碣文) 1편, 비명 2편, 행록 1편, 권6은 부록으로 연보·세계도(世系圖)·유사·행장·묘갈명·상량문·상향문(常享文)·증시(贈詩)·만사(挽詞)·제문·봉안문·서찰 등이 실려 있다.

「홍로점설부(紅爐點雪賦)」는 『논어』의 ‘극기복례위인(克己復禮爲仁)’이라는 구절을 논술한 글이다. 인간의 욕심이란 눈[雪]보다 차가울 수 있고 공부가 익숙해지면 불보다 뜨거울 수 있다고 하면서, “눈이 쉽게 녹는 것은 불이 뜨겁기 때문이고, 인욕(人慾)을 쉽게 극복할 수 있는 것은 공부[仁]가 익숙한 때문이라.”고 하였다.

「우엽유희부(遇獵有喜賦)」에서는 뿌리가 있는 사물은 쉽게 발아하는데, 마음은 이러한 현상이 더욱 심한 것이라고 전제하고, 기질과 습성을 변화시키기 어려움은 그 뿌리를 제대로 살필 줄 모르기 때문이라 하였다.

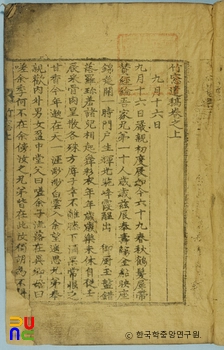

권4의 「자명소(自明疏)」는 자신의 애매함을 밝히는 글이다. 저자는 이괄(李适)의 난을 당해 성균관에 갔는데, 정경세(鄭經世)가 의병을 일으키기 위해 경상도로 내려간다는 말을 듣고 합세할 의향으로 따라갔다. 충주 달천촌(獺川村)에 도착해 마침 군량을 운반해 오는 하양현감 이의잠(李宜潛)을 만나니, 이의잠은 서울에서 내려왔다는 말을 듣고 그간의 상황을 굳이 물으므로, 도중에서 주워들은 대로 대답한 것이 와전되었다고 변명하면서, 이 소를 올려 그간의 경위를 밝힌 것이다.