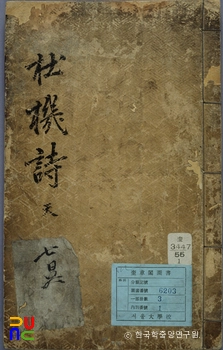

두기시집 ()

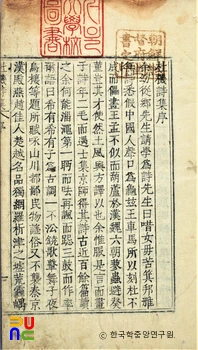

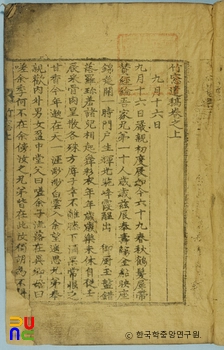

5권 3책. 운각활자본(芸閣活字本). 사위 임빈(任擯)의 청으로 저자 자신이 고른 시를 비롯하여 속편·보편·습편을 합한 것인데, 저자 생존시에 이미 간행되었던 것으로 추정된다. 권두에 1741년(영조 17)에 쓴 신유한(申維翰)·이수봉(李壽鳳)의 서문과 저자 자신이 쓴 소인(小引) 2편이 있다. 규장각 도서에 있다.

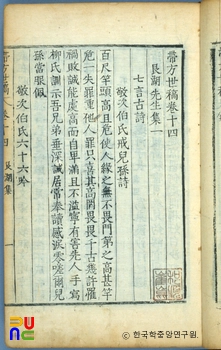

권1은 선편 10편에 357수, 권2는 속편 5편에 112수, 권3·4는 보편 17편에 342수, 권5는 습편 4편에 161수 등 모두 972수의 시가 수록되어 있다.

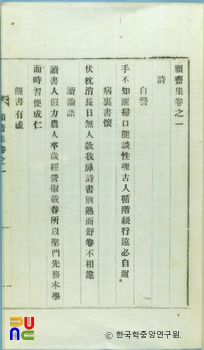

본집의 시는 고체(古體)와 근체(近體)를 겸비하였으며, 당풍(唐風)을 바탕으로 그 정수(精粹)를 터득하여 격조가 높고 정취와 성향이 잘 조화되어 감상을 내포하면서도 사실성이 뛰어났다.

선편에는 고악부(古樂府)가 많이 들어 있는데, 특히 「고낙랑가(古樂浪歌)」·「고현도가(古玄菟歌)」·「고백제가(古百濟歌)」·「견훤성가(甄萱城歌)」 등은 사실(史實)을 노래한 것으로, 사료로서도 가치가 있는 작품이다.

또한, 당시 시로 명성이 높았던 신유한과 화답한 작품이 들어 있으며, 특히 「산유화여가(山有花女歌)」는 감정의 흥취가 넘치는 오언장편 시가로, 신유한이 이 시를 읽고 춤을 추었다는 이야기가 전한다.

습편 중의 「절필(絶筆)」은 그의 생애를 마무리한 작품으로, 임종 때 지은 구호(口號)이다. 그밖에 「금산사견낙조(金山寺見落照)」·「마치도중(磨峙途中)」·「매화잡절(梅花雜絶)」 등의 작품이 있다.