두암집 ()

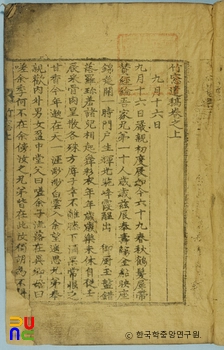

3권 1책. 연활자본. 1867년(고종 4)의 초간본과 1963년의 재간본에 이어서 1986년에 그의 후손 성래(性來) · 현제(賢濟) · 봉래(鳳來) 등이 저자에 관계되는 문헌을 수집, 구본을 대본으로 편집하고, 용태(鏞泰)의 번역문을 붙여 인제(仁濟)가 간행하였다. 권수에 저자의 신도비 · 반구정(伴鷗亭) 등 사진 10여 매를 실었으며, 권두에 허전(許傳)의 서문과 권말에 후손 성각(性珏) · 성수(性洙) 및 안용호(安龍鎬)의 발문이 있다. 규장각 도서와 국립중앙도서관 등에 있다.

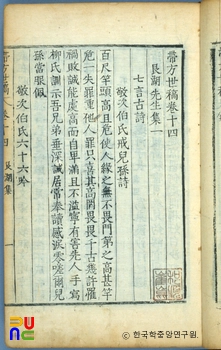

권1은 시 28수, 잡저 6편, 권2·3은 부록으로 발 · 녹(錄) · 지(誌) · 행장 · 신도비명 · 반구정기 · 장계(狀啓) · 관문(關文) · 소 · 상량문 · 유허비명 · 십충록(十忠錄) · 용화동범록(龍華同泛錄) · 임진창의록 등으로 구성되어 있다.

시에는 임진왜란 당시 저자가 의병이 되어 창녕 화왕산성(火旺山城)을 지키고 있을 때 정경세(鄭經世)로부터 격려해주는 시를 받고 화답한 시가 있다. 만사로는 병자호란 때 화친을 극력 배척하다 청나라에 잡혀가서도 끝끝내 절조를 굽히지 않고 그곳에서 참혹하게 피살된 삼학사(三學士: 홍익한 · 윤집 · 오달제)의 충절을 기리는 것이 있다.

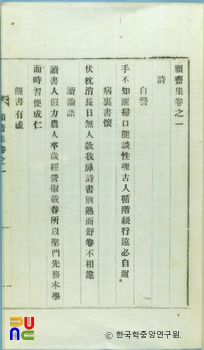

1617년(광해군 9) 가을에 정구(鄭逑)와 함께 동래온천에 배편으로 가면서 이후경(李厚慶) · 이도자(李道孜) · 이윤우(李潤雨) · 신지제(申之悌) · 이서(李𥳕) · 이육(李堉) 등과 더불어 배 안에서 낙동강의 수려한 풍경을 생동감 있게 읊은 화답시가 아울러 실려 있다.

잡저 가운데 「가훈팔목잠(家訓八目箴)」에서는 입지절(立志節) · 근학문(勤學問) · 명치도(明治道) · 돈인륜(敦人倫) · 숭례문(崇禮文) · 정가법(正家法) · 신국법(愼國法) · 신서찰(信書札) 등을 조목별로 체계 있게 해설하고 아울러 서문을 붙였다.

「충효실감(忠孝實鑑)」에서는 사친사군(事親事君)의 방법 및 처변의 절실한 덕목을 경사(經史) 가운데에서 발췌, 자신의 서설과 병합해 조목별로 분류, 충효의 개념을 일목요연하게 서술하고 역시 서문을 붙였다.