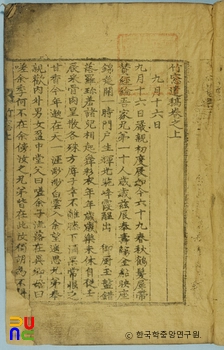

둔암집 ()

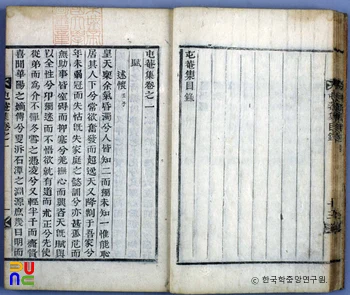

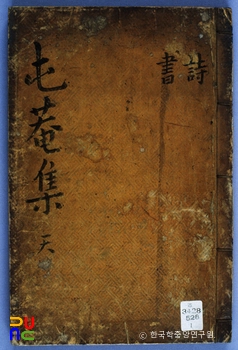

6권 3책. 활자본. 1811년(순조 11) 그의 문인인 황언진(黃彦鎭) 등의 편집을 거쳐, 손자인 광옥(光鈺)에 의해 간행되었다. 권두에 심문영(沈文永)의 서문과 권말에 황언진·김준택(金濬澤) 등의 발문이 실려 있다. 규장각 도서에 있다.

권1에 부 2편, 시 79수, 권2·3에 서(書) 62편, 권4에 잡저 13편, 권5에 서(序) 6편, 기 7편, 제(題) 1편, 발 4편, 변 2편, 명 9편, 설 1편, 권6에 제문 19편, 묘지 9편, 행장 5편, 부록으로 송환기(宋煥箕)의 찬(撰)으로 묘갈명, 광옥의 찬으로 가장(家狀) 등이 실려 있다.

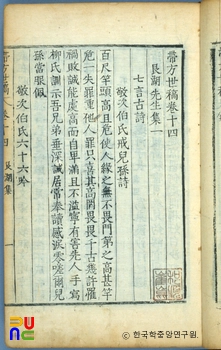

이 책에 수록된 작품은 문사가 평이 담박하고 꾸밈이 없어 도학자적인 지취가 풍긴다. 시는 주로 서정시가 많고 소옹(邵雍)의 운을 차운한 것이 군데군데 보인다.

서(書) 중에 윤봉구(尹鳳九)·김원행(金元行)에게 올리는 서한은 사문(師門)간에 주고받은 것으로, 예설과 이기설에 관한 문답이다. 주로 가례문목(家禮問目)·관혼례(冠婚禮)·상제례(喪祭禮)·이기설(理氣說)·예의문목(禮疑問目)·의리설(義理說) 등에 관한 내용이다.

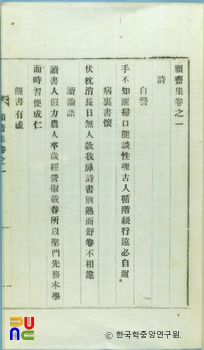

잡저의 「거가범식(居家凡式)」은 제가(齊家)하는 방법으로 정자(程子)와 주희(朱熹)의 가훈을 인용해 논하였다. 일가지정(一家之政)은 전적으로 가장에게 매어 있다는 내용이다.

「궁거수약법(窮居守約法)」은 사람이 누구나 가난을 싫어하지만 성인과 같이 낙천지명(樂天知命)할 줄 알아야 하고, 우리나라 양반의 폐습이 더욱 심해 의식에 치중하기 때문에 가난한 사람들이 그것을 본받아 모두 자신의 본분을 잃는다는 내용이다.

「위인지방(爲人之方)」은 사람의 처신에 규모가 있어야 한다고 밝힌 것이다. 그 방법으로 효우부모(孝于父母)로부터 입신(立身)·망신(亡身)에까지 40여 항목을 열거하였다.

「유초당학자(諭草堂學者)」는 학자로서 지켜야 할 상목(常目)을 입지(立志)·지심(持心)·율신(律身)·역학(力學)으로부터 접인(接人)·발언(發言) 등에 이르기까지 12개 조항을 지목해 제자들에게 시행하도록 하였다. 「군자소인변(君子小人辨)」은 군자와 소인의 구분을 32개 조목을 열거해 변론한 것이다.