무하옹집 ()

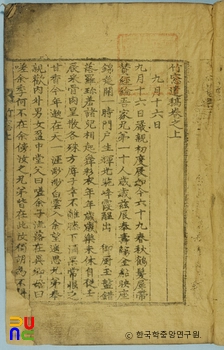

2권 1책. 목판본. 1751년(영조 27) 후손 의집(義集)이 편집, 간행하였다. 권두에 윤봉조(尹鳳朝)의 서문이 있다. 규장각 도서와 국립중앙도서관에 있다.

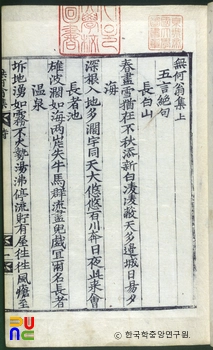

권1에 시 182수, 권2에 부(賦) 3수, 제문 1편, 논(論) 3편, 부록으로 묘갈(墓碣)이 있다.

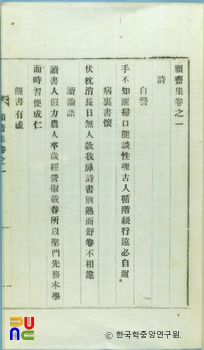

시는 오언(五言)으로 절구(絶句)·율시(律詩)·고시(古詩), 칠언(七言)으로 절구·율시·고시의 순으로 배열되었다. 친구들과 수창(酬唱)한 것과 자연을 읊은 기경시(紀景詩)가 많다. 시는 기괴(奇怪)한 태가 없이 온아하면서도 심오한 운치를 풍기고 있으며, 그 가운데는 도잠(陶潛)의 「귀거래사(歸去來辭)」를 읽고 그 감회를 읊은 것이 여러 수 들어 있다.

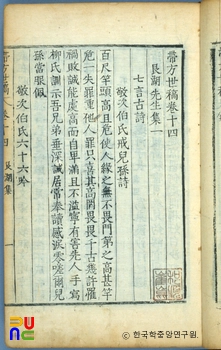

논의 「마원불여운대론(馬援不與雲臺論)」에서는 중국 후한(後漢)의 마원이 흉노(兇奴) 토벌에 큰 공을 세웠지만, 결국 상을 받지 못한 것은 잘못된 것이라고 논하고 있다. 「완벽귀조론(完璧歸趙論)」은 조(趙)나라가 인상여(藺相如)의 슬기로 구슬을 진(秦)나라에 빼앗기지는 않았는데, 이로 인해 진나라에게 멸망당한 것은 잘못이라고 논평한 것이다.

「선이조론(羨二鳥論)」은 한유(韓愈)가 백한(白鷴: 꿩과에 속한 새)과 백구(白鸜: 구욕새) 같은 새를 임금에게 바쳐 벼슬을 얻으려고 한 행위는 좋지 못하다고 세상 사람들이 말하고 있지만, 한유의 행위가 도를 행해 세상을 구제하려는 영웅심에서 나온 것이기 때문에 조금도 수치스러울 것이 없다는 내용의 논설이다.